さっしいの鉄道風景 <昭和49年(1974)7月- 50年(1975)3月>

⇒ ぽこぺん

昭和 42/8

43/7-8

44/2

44/3-4

44/5a

44/5b

44/6a

44/6b

44/7a

44/7b

44/8a

44/8b

44/8c

44/9

44/10

44/11-12

45/1-3

45/3-4

45/4-5

45/6

45/7

45/8

45/9-11

46/1

46/3a

46/3b

46/4-5

46/5

46/7

46/8a

46/8b

46/8c

46/8d

46/8e

46/9-10

46/11-12

46/12

47/1

47/3a

47/3b

47/3c

47/4-7

47/7a

47/7b

47/8a

47/8b

47/8-11

47/12

48/1-3

48/5-10

49/7-50/3

50/7-52/7

53/2-54/12

55/3-7

55/8

55/10-12

56/1-7

56/7-8

44/9 44/10 44/11-12 45/1-3 45/3-4 45/4-5 45/6 45/7 45/8 45/9-11 46/1 46/3a 46/3b

46/4-5 46/5 46/7 46/8a 46/8b 46/8c 46/8d 46/8e 46/9-10 46/11-12 46/12 47/1 47/3a

47/3b 47/3c 47/4-7 47/7a 47/7b 47/8a 47/8b 47/8-11 47/12 48/1-3 48/5-10 49/7-50/3

50/7-52/7 53/2-54/12 55/3-7 55/8 55/10-12 56/1-7 56/7-8

≪ 画像をクリックすると拡大表示されます ≫

一気に9か月も時が飛びました。その間、鉄道写真は1枚も撮らなかったということになります。自身の生活も大きく変わり、高校も卒業。大学受験には失敗して、4月から浪人生活を送り、市ヶ谷の城北予備校に通っています。そして、早くも夏。この日は気晴らしに外出し、東武と京成の乗換駅として利用されている、東武の牛田駅および京成関屋駅界隈を歩いてみました。まず撮ったのは、東武伊勢崎線の下り急行「りょうもう」号。赤い車体に白帯の1800系でした。<追記>18歳の誕生日以後、Mさんとは全く話もしなくなり、そのまま高校卒業を迎えました。大学受験は私立1校と国立一期校・二期校をそれぞれ受けましたが、元々合格しようという気も無く、見事に全滅して浪人生となりました。

1800系の急行「りょうもう」号が走り去った北千住方向から、上り浅草行きの6000系快速がやって来ました。これまで何度か見てきましたが、昭和39年に登場した車輛です。前面は通勤型の8000系にも似た表情ですが、側面は2枚のドア間にズラッと並んだ窓が見事で、大部分がクロスシート。いかにも長距離用の車輛という雰囲気です。主に日光線の快速列車に使用され、特別料金は不要ですが、停車駅は準急よりもずっと少なく、優等列車の気分を存分に味わうことができました。たまたま北千住から浅草まで乗る機会がありましたが、とても幸せな気分になれました。この当時はまだ登場時から大きな変化も無く、相変わらず渋い塗装が魅力の電車でした。

京成の線路際の歩道橋の上から、東武の線路と踏切を見下ろしています。踏切の右手が牛田駅ですが、改札口は手前の道路から少し狭い道を入った所にあり、こちら側の京成関屋駅の出入口と、ちょうど向き合った形で対峙しています。駅名は全く異なるのに連絡運輸が行われる乗換駅とされています。駅名からの印象で東武の曳舟駅と京成曳舟駅で乗換えしようと試み、実際には意外に不便だったという体験を思い出し、それとは対照的だなと思いました。上りの8000系は浅草行きの準急だと思いますが、北千住から浅草までのこの区間は各駅に停車します。先頭車にはクーラーが搭載されていますね。まだまだ非冷房の車輛も多かった時代です。

京成関屋駅のすぐ西側にある歩道橋から、上りの上野方向を見ています。ひときわ目立つ大きな煙突は「東京製鐵」のものでしょう。昭和9年創立の会社で、京成の線路脇の敷地に千住工場が建てられました。歩道橋上でカメラを持って待つ程に、やって来た下り列車は京成成田行きの急行。外観から見れば、側面ドアは両開き、方向幕は無いので3200形のようですが、番号が判読できないので、3300形の初期車という可能性もありそうです。京成の列車種別表示は種類ごとに形が異なり、この「急行」は逆台形に赤文字ですね。同じ急行でも丸形表示や「急」一文字だけのものも見られますが、どういう違いがあったのでしょう。目先のデザインを変えただけ?

上り京成上野行きの快速列車は青電でした。200形か500形か600形か、相変わらず見分け方が分かりません。京成の青電は、この先まだしばらく活躍しますが、この時代、正面左上の運用表示窓は埋められて、運転席の窓内に掲示されるように変わっていました。京急1000形とは逆の動きということになるでしょうか。前回同様「東京製鐵」千住工場の煙突が目立ちますが、同工場は後に改造されたものの、昭和61年には閉鎖されたということです。それ以上に印象的なのは、屋上に「ねじ 工具」という看板を掲げた右手の建物。1階の倉庫の屋根などは手作り感に溢れ、いかにも下町といった雰囲気ですが、この有限会社「日進鋲螺」のビルは、今も健在のようです。

下りのDRC特急ですが、何ともやる気の無い、中途半端な写真ですね。さて、当時の自分は、高校時代の苦しかった恋を「生涯最大の悲恋」として胸の奥に葬り、この1年間は二度目の大学入試に合格することだけを目標に、ひたすら受験勉強に励むのだと、一応は心に誓いました。一足先に大学生になっていた中学以来の友人Y君に「今年は俺は恋をしない。もし違反したら君に1000円払う」と宣言して、沢田研二の『恋は邪魔もの』を合言葉に、禁欲生活(?)を送っています。城北予備校で出会った新宿高校卒の女の子たちと仲良くなっても、西城秀樹の情熱的な『薔薇の鎖』や『激しい恋』に感動しても、自分の心はMさんの思い出と共に深く埋め、脇目も振らず、清く正しい浪人生活を…?

なぜか堀切菖蒲園駅の上りホームの西の端に立っています。たぶん京成関屋から歩いて堀切橋で荒川を渡り、この駅に入って、電車に乗る前に写真を撮ろうとしたのだと思います。やって来た下り電車は、京成初のステンレスカー、3500形でした。2年前に登場していますが、京成にステンスカーとは、どうも似つかわしくないように思ったものです。どうやら「急行」らしく、正面の種別表示板は逆台形のように見えます。冷房機も搭載していて、この真夏の季節には有難がられたことでしょう。銀色に光る車体に赤い帯を巻いて、地下鉄の車輛のような雰囲気でした。自分はこの後、下りホームへ移動して、青砥まで下り電車に乗ったようです。しかし、それも今は全く「記憶にございません」。

青砥駅で降りて線路沿いに歩きました。中川鉄橋へ向かうカーブの途中ですが、画面奥のあたりで環状七号線(東京都道318号線)と立体交差する計画で、青砥駅の大改良や京成高砂までの複々線化と併せ、高架工事が始まっていた頃です。青砥まで押上線を走って来た東京都交通局の5000形は、都営地下鉄1号線からの直通運転で、この列車は京成小岩まで行くようですが、江戸川を渡って千葉県の東中山まで乗り入れる列車もありました。京成の青砥駅が上下線とも高架化されるのは、写真のちょうど10年後です。また、この区間の開通によって環七道路の全線が繋がるのは昭和60年のことで、同年中に京成も複々線化されました。左手の八百松商事ビルは、令和の今も健在です。

中川鉄橋を京成高砂から青砥へ渡る青電。複々線化工事が始まり、上流側には新しい橋桁や橋脚も出現しているようです。この上路式プレートガーダーの見事な連なりも、そろそろ見納めになるのでしょうか。電車の方も青電の最後のグループですね。750系の消滅後は唯一、モハ210形・クハ2100形およびクハ2000形として生き残った5編成20両の内の、クハ2008-モハ219-モハ210-クハ2109という編成でしょう。それぞれ改造や車体の更新を経ていますが、特にクハ2008は独自の変貌を遂げています。前照灯の2灯化は他の形式も同様ですが、屋根と一体化した埋込式の通風器はあるものの、その下の雨樋を撤去して、独特のスタイルとなりました。

線路の傍まで歩いて来ましたが、先ほど比べて、クハ2008の編成の上り快速は殆ど前へ進んでいないようですから、青砥駅へ進入待ちの徐行運転だったのでしょう。すれ違うのは、3500形の急行、京成佐倉行き。3300形の後を受けて昭和47年から製造が始まった3500形は、京成初のステンレスカーでした。正面左右の窓は思い切って上下の長さを大きく取ってありますが、いささかアンバランスにも思えて、落ち着かない感じがします。この急行表示は、赤い四角に囲まれた白い丸形の中に大きく「急」と一文字だけ記されています。今まで見てきた逆台形のものとは異なりますが、新しいデザインなのでしょうか。「快速」の方は従来通り、横長の楕円の中に書かれていますね。

高砂検車区を覗いてみると、AE車(Airport Express)の姿が見えます。成田空港(新東京国際空港)の開港を控え、昭和47年に6両編成5本の30両が完成しました。ところが、昭和48年に予定されていた開港は反対運動などによって大幅に遅れ、AE車は雨ざらしで放置されることになります。そこで昭和48年の年末に、上野から京成成田までのノンストップ特急として暫定的に運転が開始されました。当初は1日1往復、1年後には3往復に増えますが、それでも大部分の車輛は使用されていません。実際に空港が開港するのは昭和53年5月まで待たねばなりませんが、その時点でAE車も、ようやく本来の「スカイライナー」として運転されることになります。

高砂検車区を垣間見しながら歩くと、こちらには3500形が留置されています。昭和47年の末、京成にステンレスカーが登場したというニュースは驚きでした。昭和47年と言えば、東京周辺の鉄道でステンレスカーが走っている路線は、東横線と田園都市線と井の頭線、営団地下鉄日比谷線・東西線、それに都営地下鉄6号線ぐらいで、どちらかというと山手方面の電車という印象でした。それが、まだ青電も走っている京成にデビューしたのですから、スカイライナーと併せ、一気にイメージアップを図るつもりだったのでしょうか。ただ、車体の外観は直線的で魅力に欠け、派手な赤帯も似合っていないように感じて、既存の3000系列が好きだった自分としては、あまり歓迎できない車輛でした。

2100形・3100形・3200形…やはり旧来の穏やかな「京成顔」は好きです。関西風のおでこ2個ライトにもだいぶ慣れてきました。この後、高砂の親戚宅に立ち寄ったところ、たまたま高1の従妹の友達のC子ちゃんも遊びに来ていました。4月の連休に鹿島の別荘で知り合った子で、その時はふざけて海辺でお姫様抱っこしたら、暴れられて顔に膝打ちを喰らいましたが、小柄な可愛い子です。この日は都心の歯医者へ行く従妹のS子に付き合って、三人で赤坂見附から四谷あたりを散歩しました。二人は夏にまた鹿島の海へ行くそうで、こちらの都合さえ付けば、また会えるかもしれません。Y君と1000円賭けている「禁恋法」施行中の浪人時代。せめてその程度の楽しみでも無いと…ねぇ。

予備校の短い夏休み中、8月4日に鹿島灘の親戚の別荘へ行きました。別荘とはいえ、あの時代のあの地域なので簡素な建物ですが、2棟あって、従妹弟のS子・T夫と、友達のC子、それに別の親戚一家も来ていました。泳いだり、大蛤を採ったりと、ひたすら海で遊びまくり、T夫・S子・C子との帰りの車中では、向かい合ったC子と膝を挟み合って戯れたり…浪人時代唯一の刺激的で明るく楽しい思い出になりました。しかし「恋」ではないので1000円は無事です。鹿島線から成田線に入って佐原駅。キハ30系は銚子行きでしょう。駅前のショッピングプラザ「清見屋(せいみや)」は昭和46年に開店しましたが、この写真から30年後の平成16年、自己破産により閉店となってしまったそうです。

鹿島からの帰り、成田で国鉄から京成に乗り換えると、ちょうど上りのスカイライナーAE車が発車する場面に遭遇しました。雑誌の写真で見ただけで好きになり、数日前には高砂検車区で実物を目にしていましたが、走る姿を見たのはこれが初めてだったと思います。この当時はまだ1日1往復だけの暫定運行だったようで、京成成田から京成上野までノンストップの特急列車として運転されていました。ここを出て、次が上野というのは、なかなかの優等感ですね。この車輛は「AE車」が正式な形式名(2代目は「AE形」)だそうで、この年に鉄道友の会のブルーリボン賞を受賞しました。この4年後に本当の空港特急となりますが、成田空港駅の立地が悪く、利用客はそれほど多くなかったようです。

京成の路線が、ここ京成成田から「成田空港」(後の「東成田」)まで延長開業するのは昭和53年のこと。それまでは成田行きのノンストップ特急として細々と運転されます。空港が開業してからは本来の役割を担うようになりますが、終点の駅の立地が悪いせいもあって乗客は伸び悩み、後に都心方面への乗換の便を図るため日暮里にも停車するようになります。同時にスカイライナーの車体塗装も変更されますが、それには個人的に大変ガッカリしました。さて、この日は京成高砂で従妹たちと別れて帰宅しましたが、友達のC子には、その後二度と会えませんでした。3回だけの関わりで終わった子でしたが、こうして「自分の前を通り過ぎた」だけの人も、人生では何人か存在しますね。

いきなり明るい真夏の太陽の下、いかにも夏休みらしい光景になりましたね。しかも夏の旅行の王道を行く中央線の急行「アルプス1号」。塩尻から松本を経て大糸線に直通し、ここは安曇野、豊科駅です。いえ、この駅に用があるわけではないのですが、いろいろ複雑な事情があって、新宿から乗って来た列車を、ここで一旦、降りることにしました。話せば長いことながら、自分にとっては浪人時代の夏休みの最後、中学時代の友人Y君・E君と旅行しようということになり、なぜか会ったことも無いE君の高校の友達2人も参加することになって、早朝の新宿駅で待ち合わせました。ところが、その内の一人のK君が集合時刻に来なかったので、とりあえず僕とY君だけで出発したのです。

携帯電話も無い時代です。新宿駅に残ったE君・N君とは連絡が取れません。ともあれ僕とY君は、新宿発6時50分、お盆で超満員の「アルプス1号」に乗込んで、ずっと立ちっ放しで松本に到着しました。そして、松本駅を発車したその瞬間、ホームに二人の姿を見付けます。E君とN君でした。新宿を後発して追い付く「あずさ」は無さそうなので、たぶん同じ電車の別の車輛に乗り込んでいたのでしょう。そこで、僕たちは次の豊科で降りて、後から来る下り列車を待つことにしました。上り方へ発車した急行列車は気動車なので、糸魚川から直通の新宿行き「アルプス5号」のようです。ベンチで休む同行の大学1年生Y君。長い「立ち旅」の疲れも無さそう(?)で…さすがに若いですね。

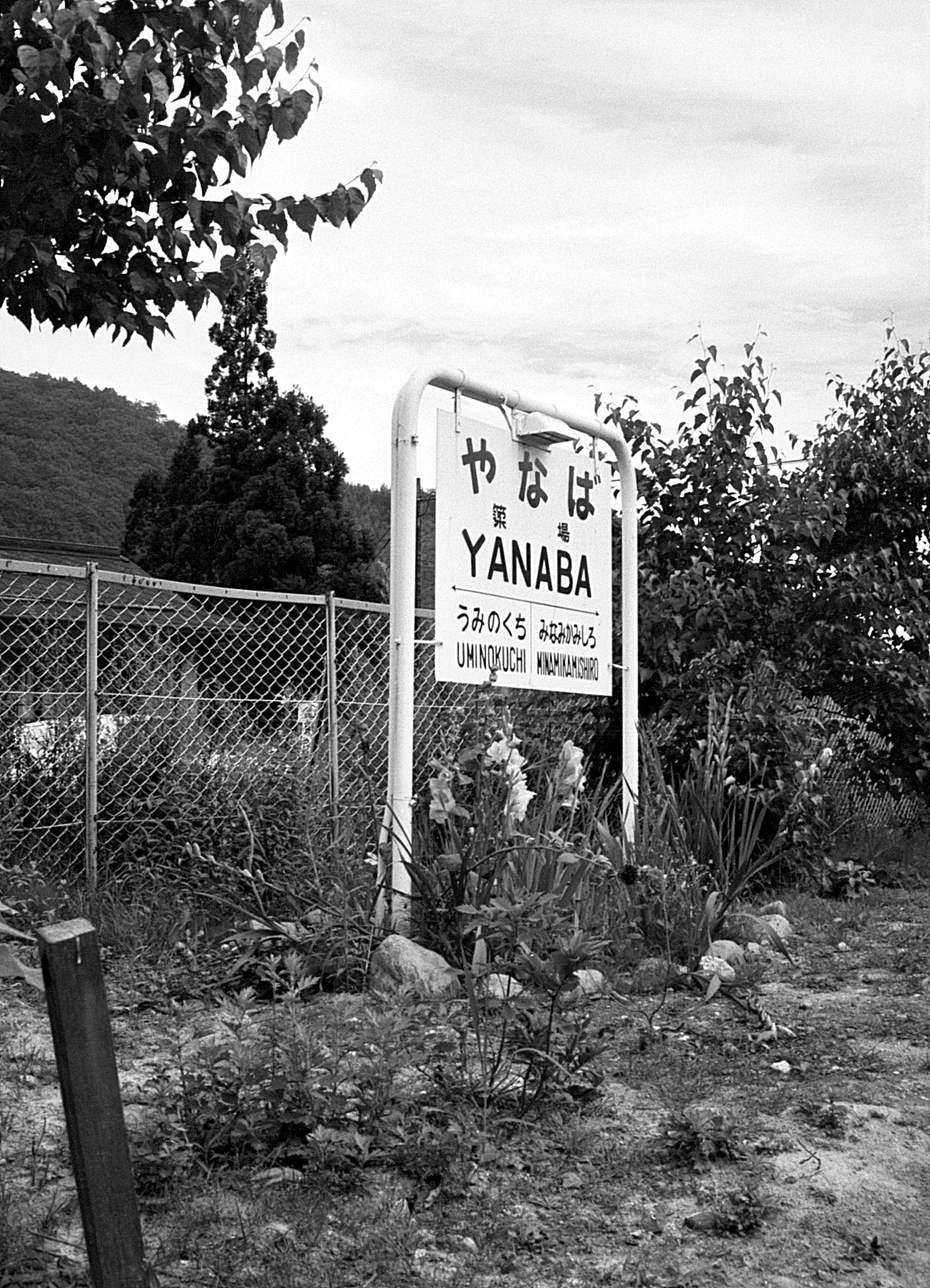

豊科駅から、次にやって来た下り普通の40系電車に乗込むと、無事、E君・N君と会うことができました。結局K君は新宿駅に来なかったようで、その後も僕は彼と会うことは無く、顔も知らないまま幻に終わった「同行者」となりました。やっと揃った、N君・E君・Y君。E君の高校の友人N君とは旅行の事前計画の際に初めて会いましたが、それまでの友人たちとは毛色の違う、ロックバンド「T・レックス」が好きな面白い男です。さて、今回の旅行は「仁科三湖を訪れて日本海に触る」ということがテーマなので、信濃大町でまた乗換えて更に北へ。中綱湖に近い簗場(やなば)駅で下車し、突撃で民宿を探します。お盆休みの真ん中ですが、幸い「深山荘」に空き部屋があり、泊ることができました。

大糸線に沿って三つの湖が連なる「仁科三湖」は、北から順に、青木湖・中綱湖・木崎湖。今回の旅行の最初の目的地です。15日は中綱湖に程近い民宿に身を落ち着けて、4人でトランプをしたりして楽しく過ごし、夕方は中綱湖畔を散歩して、青木湖の南端まで行ってみました。翌16日の朝は本格的にハイキング。青木湖を一周します。その途中、大糸線を行く165系8連の急行と遭遇しました。上り「アルプス4号」でしょうか。最後尾となる左端から「クハ165-モハ164(800)-クモハ165-サハシ165-サロ165-サロ165-モハ164(800)-クモハ165」という編成。2両のグリーン車に半室食堂車(ビュフェ)まで連結しています。モハ164の800番台は、中央線の狭小トンネルに対応した低屋根車です。

青木湖を一周するハイキングの途中の写真です。左手の道路看板には「ヤナバ国際スキー場 ロッヂ入口」と記されていますから、この11年後の昭和60年に「ヤナバスキー場前」という臨時駅が開設される場所の近くだと思われます。昭和47年に開設されたスキー場の真下に位置し、1面1線の簡易な作りながら、スキーブームの頃は大いに賑わったのだろうと思います。しかし、スキー場は平成28年に休止されて、駅も通過扱いとなり、結局、平成31年に廃止されてしまいました。写真の頃、まだ駅はありませんが、通り過ぎたのは先程と同じく165系の電車急行「アルプス」でした。手前から「クモハ165-モハ164(800)-サロ165-サロ165…」という編成ですね。

この日の午前中は周囲の長さが6650mという青木湖をのんびり歩いて一周し、午後は、その南の中綱湖を巡ります。この写真は中綱湖の西岸から東を望んだ場面でしょう。現在のストリートビューでは、このあたりになると思います。東岸の国鉄大糸線を行くのは、キハ58系の3連。大糸線もこのあたりは直流電化区間なので、気動車列車となると、金沢から糸魚川を経由して松本まで直通する急行「白馬2号」でしょう。糸魚川までは、遠く青森へ行く急行「しらゆき」を併結していました。その「しらゆき」は、秋田からまた仙台発の「きたかみ1号」を併結するという、この時代の気動車急行網の運転の面白さを教えてくれます。画面を左から右へ走り抜けて、次の停車駅の簗場発は13時40分。

この後は中綱湖にてボート遊びに興じました。むさ苦しい「野郎」ばかりの4人組とはいえ、これがとても楽しいひとときでした。4人の内で特に自分だけは未来の見えない浪人生ですから、この日の天真爛漫な行動は、大学受験が全校不合格という絶望と共に始まった昭和49年の中で、数少ない思い出として残っています。「水に映る黄色いリボン~ ふたりボート湖の上~♪」 桜田淳子の『黄色いリボン』や、天地真理の『恋と海とTシャツと』を喜んでいる自分などと、T・レックスファンのN君と話が合うだろうかと危惧しましたが、意外にも意気投合して、この旅行中ずっと楽しく過ごすことができました。左から右へ横切る183系の9連は、白馬を14時11分に出た上りの特急「あずさ5号」でしょう。

簗場の民宿「深山(みやま)荘」で二晩過ごしました。昨夜は一駅南の「海ノ口」まで電車に乗って、夜の木崎湖を見てきました。この旅行の第一の目的だった「仁科三湖を全て訪れる」を完了したことになります。そこで、この日は二つ目の課題の「日本海の水に触れる」を達成するため、北へ向かって移動します。途中の南小谷で乗換えて糸魚川まで。更に北陸本線で直江津へ行き、港まで歩いて日本海の水に手を浸しました。しかし、さすがにみんな疲れた様子で、この日はあまり遊ぶ雰囲気ではありません。その後は信越本線の上り列車に乗りましたが、降りた駅は、なぜか長野の一つ手前の「北長野」でした。…ん? ということは? ひさしぶりに僕の「私鉄熱」が甦りそうですね。

国鉄信越本線の「北長野」駅から北へ300mも歩くと、長野電鉄の「信濃吉田」駅に着きます。以前から、ここで乗換をしてみたかったので、せっかくの機会ですから、今回の旅行に取り入れてみました。もちろん、この後で善光寺さんをお参りするためのアクセスルートでもあるわけです。駅の西側の線路際、踏切の向こうからやって来た下り電車は、各駅停車の須坂行き、モハ1000形(1002)を先頭とする列車でした。モハ1002は昭和23年に日車東京支店で作られた運輸省規格形の車輛で、当初はモハ1004として製作されましたが、後にモハ1001・1003が制御車化されて番号が空いたため、残った1002・1004・1005・1006の4両が、昭和42年の改番で1001~1004に変更されています。

モハ1002を先頭とする編成の最後尾は、クハ1052でした。前回述べたように、モハ1000形の内、1001・1003の2両は昭和29年に電装解除されて、クハ1051・1052となりました。つまり、この車輛も登場時はモハ1003だったということになりますね。車体は先頭のモハ1002、即ち元のモハ1004と同じですが、妻面は下り側のみ貫通式に改造されています。逆にモハ1002の方は、上り側が貫通式に変えられていました。では、この列車はモハ1002とクハ1052の2連だったのかというと、前回の写真では2両目にパンタを下げた電動車が連結されているようですから、3連だったと思われます。行先の「須坂」は、大学の音楽サークルの演奏会を須坂市民会館で開催するため、3年後に初めて訪れます。

信濃吉田から上りの長野行き電車に乗って「善光寺下」駅で下車しました。見送った3連の最後尾はクハ1551でした。昭和27年の末に、木造のクハ51を鋼体化して生まれた車輛です。前身は、古く大正11年に日車東京支店で作られたフホハ3という電車形の客車で、大正15年に電装されてデハ3となりましたが、3年後には制御車クハ51となりました。前々回に見たモハ1000形はHL制御、1500形は電気制動付きのHL-D制御ですが、このクハ1550形は手前の下り側にHL-D制御、反対の上り側にはHL制御装置を備え、電動車が1000形の場合は上り方に、1500形の場合は下り方に連結されました。この場合、前方はデハ1500形ということになりますね。貫通路は両側に設けられています。

善光寺さんに参詣し、暑いので境内でかき氷を食べました。すると突然雨が降って来て、あたりは急に寒くなります。今度は熱いおでんを食べましたが、辛子が効き過ぎて涙が零れました。それが今回の信州旅行最後のハイライトで、雨の中を善光寺下駅へ戻ります。下り線側には流線形の特急車2000系がやって来ました。憧れていた電車ですが、この列車は小布施止まりの各駅停車のようです。そんな運用もあったのですね。昭和32年に作られたロマンスカー。車体は名鉄5000系と殆ど同じデザインですが、側面には丸みがありません。せっかくの普通列車運用なので、乗ってみたいところですが、自分たちは長野駅へ向かうので、今回は乗れず、見送るしかありませんでした。

上り線で長野行きを待ちますが、雨は上がったようです。やって来たのは古めかしい電車で、モハ604などの2両編成でした。独特の深い屋根は、見るからに「川造タイプ」ですね。昭和2年、川崎造船所製の全鋼製車。当初はデハ350形(351~354)を名乗り、昭和28年の改番で601~604となりました。その後、601・602は昭和41年に片側(パンタ側)の運転台を全室式に改造。正面窓もHゴム化されて表情が変わり、モハ610形(611・612)に改番されているので、この当時、モハ600形としては603・604の2両だけが残っていました。もう少し電車を見ていたいと思ったのか、乗る予定の国鉄の列車が長野を出るまでにはまだ時間があるので、結局、この電車は見送って、次を待ちました。

上りホームを通過する、長野行きの2000系3連。今度こそ特急列車ですね。青丸に赤い鹿のイラスト、そして赤い文字で「SHIGA KOGEN」、青字で「NAGANO DENTETSU」と記された丸形のヘッドマーク。優雅ですね。ここ善光寺下など小駅は通過して行きますが、次の権堂駅は長野市の中心街にあたるようで、全ての特急列車が停車していました。下りホームを発車した普通列車の最後尾はクハ1052。先ほど信濃吉田駅で、下りの須坂行きとして見送った編成ですね。我々が「電車に引かれて善光寺参り」(「轢かれて」じゃありませんよ)をしている間に、須坂まで行って折返して長野へ戻り、今度は木島行きの下り列車となって走っているのですね。お疲れさまと言いたくなります。

夏の信州旅行の最後の1枚。そして同時に、未来の定まらない浪人生だった昭和49年の最後の1枚でもありますが、偶然にも「さっしいの鉄道風景」では、ちょうど2000枚目の写真となりました。そして自分の撮った「白黒写真」も、僅かな例外はあるものの、実質的にはこれが最後となります。長野行きの普通列車は、モハ1051を先頭とする3両編成。この後、長野発18時28分の新宿行き座席夜行の普通列車で眠れぬ夜を過ごし、午前4時23分に新宿着。開いていた喫茶店「穂高」の椅子で暫く朦朧とした後、みんなと別れて朝8時半に帰宅し、一日中、爆睡しました。翌日からは浪人生活に戻り、翌年2月に入試。そして今度は何とか突破できました。来年度は、晴れて大学生になれそうです。

長い1年でした。昨年は全ての受験校が不合格で浪人。そして2度目の大学受験のこの年、初めての合格は学習院大学で、國學院も合格。これで、やっと浪人生活から抜け出せます。どちらを選ぶか悩んだ末、学習院の入学手続きを済ませました。早稲田の発表はまだですが、さすがにそれは諦めています。国立一期校の千葉大の入試も一応は受けたものの、手応えは全くありません。月末には二期校の埼玉大の入試も控えていますが、もういいやという心境で、この日は、1年以上我慢してきた「鉄ちゃん魂」を解放しに来ました。総武快速線のスカ色113'系を撮るつもりが、たまたま通り掛かった配給車が見えている内にと欲張ったため、こんな中途半端な写真になってしまいました。

何はともあれ、気分は既に「学習院」大学生です。もしかしたら将来は「やんごとなき」お友達ができるかもしれない。浩宮さまなら1年間だけでも同窓生になれそうだけれど、清子(さやこ)さまはまだ幼稚園か…などと不敬なことを思いつつ、何より、鉄道研究会などはあるのだろうかと心配になります。それはさておき、今日は、普段見慣れた「普通の国電」101系もカラーで撮ってみようと思います。カラーフィルムのカメラだけを持って撮影に来たのは、これが初めて。この先は、夏の北海道旅行の時を除いて、ずっとそうなるのですが、そういう意味でも、この年は自分の人生の大きな転換点となりました。カナリヤ色の101系。自分が生まれてから中学卒業まで、一番利用した電車だと思います。

この日は、3日後の3月10日に控えた房総方面のダイヤ改正によって電車化される気動車急行などを撮るのが一番の目的でしたが、大好きな湘南色の165系の急行列車も撮ることができました。急行「みさき」は外房線から内房線へ房総半島を一周する外回りの循環運転で、内回りの「なぎさ」とは姉妹列車ですが、これも3日後には消滅して「外房」「内房」に戻ります。思えば、急行「みさき」「なぎさ」が走り始めたのは、房総半島に電車特急が登場したのと同じく、嵐の中の昭和47年7月15日でした。ということは、僅か2年8か月ばかりの存在だったことになりますね。半島を大きく一周し、先端の区間では普通列車に変わったり、循環急行というのは効率が良くなかったのかもしれませんね。

この日一番の目的の列車がやって来ました。キハ58系の気動車急行「水郷」です。総武本線・成田線の急行「犬吠」「水郷」が3月10日から電車化されるので、気動車急行の最後の姿を見に来ましたが、銚子および鹿島神宮発で成田線経由のこの「水郷」は、定期列車だけでも7往復。新宿または両国行きですが、3日後からは電車化されるとともに、銚子発の僅か2往復となってしまいます。その代わり東京地下駅と鹿島神宮間に183系の電車特急「あやめ」が4往復登場するので、便利かつ快適にはなるでしょうが、料金は高額となります。自分は鹿島の海を毎年訪れていますが、今後は特急のお世話になるのでしょう。(定期列車1往復の電車急行「鹿島」も新設されます。)

2回前の急行「みさき」と殆ど変わらない写真ですが、こちらは循環する方向が逆で、内房線から外房線へ房総半島を内回りする急行「なぎさ」。ここ総武本線の区間では二つの列車が近接した時刻で運転されていました。そういえば、登場から間もない頃の上りの「なぎさ」を船橋付近で撮った時も、先行の「みさき」から13分後の通過でした。あれから2年8か月。「なぎさ」「みさき」はこの3日後に、共に姿を消します。これらの列車は3月10日から「内房」「外房」に戻りますが、昭和44年に電車化された際の表記は「うち房」で、当時の「そと房」はまだ気動車急行でした。それ以前は漢字で「内房」「外房」。それも、早い時期には「ないぼう」「がいぼう」と読まれていたそうです。

錦糸町駅へ移動して来ました。快速線ホームの東の端で列車を待ちます。下り線を通過して行ったのは旧形国電の回送列車でした。最後部の運転席内には「217 千葉-銚子」と記された札が掲げられています。3日後に控えたダイヤ改正に備えての慣らし運転でしょうか。今回のダイヤ改正は、前年(昭和49年10月26日)の総武本線・成田線・鹿島線の電化を受けてのもので、これによって、千葉県北部の国鉄の旅客列車は全て電車化されることになります。それにしても、この電車の顔は、なんとも締まらないと言うか、のっぺりした感じですね。これもクハ79形でしょうか。同じ形式でも改造によって、表情には様々なバリエーションがあるようですね。

上りの、これも回送列車? キハ30形とキハユニでしょうか。首都圏では目にする機会が比較的多い気動車ですが、房総方面では久留里線や木原線、東金線などは、全くこのイメージでした。昨年の夏には佐原駅でも見ていますが、今回の電車化により、活躍の範囲はまた狭まることになりますね。これを機に、隣の両国駅を気動車が発着することも無くなるのでしょうか。久留里線と木原線は相変わらず非電化のままで残されるものの、千葉県が「気動車王国」と呼ばれた時代は過去のものとなりそうですね。ましてや、比較的最近まで蒸気機関車が走っていたなどとは、とても考えられないような時代になるでしょう。

上りの気動車急行「犬吠」ですが、キハ58系の編成中、3~5両目は側面の裾に絞りがありません。キハ45形らしいです。また2両目には、平井で見た「水郷」には無かったグリーン車が連結されています。「犬吠3号」だとすれば錦糸町発は12時25分だったようで、そうなると先ほどの列車は「水郷3号」となりますが、そちらは錦糸町12時38分。…ん? ということは、走る順序が逆ですね。こちら「犬吠3号」が遅れていたのでしょうか。単線区間の多い房総方面の路線では、しばしば経験したことですが…。新宿行きの「水郷3号」に対して、こちら「犬吠3号」は両国止まり。両国駅も、新宿までの中央緩行線も、3日後からは気動車列車が走ることも無くなってしまうのでしょう。

総武線の撮影を終え、亀戸から東武亀戸線に乗って来たようです。曳舟駅は昭和42年から逸早く高架化されていたそうですが、自分の中ではそういうイメージは全く無く、この日、電車の写真を撮ろうとホームに降り立ってみて、こんな立派な駅だったかと、改めて驚いた次第です。そこへやって来た上り列車は、旧形・旧塗装の準急浅草行き。この姿としては、そろそろ最後の活躍といったところでしょうか。正面の窓はHゴム支持となり、ヘッドライトもシールドビーム2灯化されてはいますが、それでも堂々たる優等列車です。もっとも、北千住から浅草までのこの区間は、全ての駅に停車しています。この後、旧形車もクリーム1色に塗り替えられますが、どう見ても似合いませんでした。

1800系の急行「りょうもう」号も、走り始めてから既に5年半が経ちました。この当時はまだ4両編成ですが、4年後には6両編成となります。登場時には四角張ったスタイルや派手な塗装が好きになれませんでしたが、今や、こうして立派に伊勢崎線の主役に収まっています。この頃はまだ通過風景を眺めるだけですが、数年後には自分にも初めて乗車する機会が訪れます。車内は簡素で無駄が無く、素っ気ないくらいですが、日光線の優等列車よりも気軽に利用できるビジネス急行でした。後に「関東平野歩き」が自分の一番の趣味になると、歴代の「りょうもう」号を利用する機会が増えて行きます。列車種別も、急行から特急へと昇進しました。

東武の一般車の新塗装。初めての撮影だと思いますが、それにしてはネガの状態が悪く、色調には難がありますね。日光の手前…イマイチとは言いませんが。…あ、言ってるか。アイボリーの単色塗り。当時の雑誌の記事によれば、「京王や小田急を意識した」ということですが、帯が無いと、何とも締まらないというか、間の抜けた感じです。かなり後に、Nゲージの鉄道模型のキットを組み立てた際、塗料の数は少なくて済みましたが、その程度ではねぇ。でも実際、現場では手間が減り、経済的にも助かったのでしょう。ただ、旧形の車輛にまでは及ぼさないでもらいたかったかな。老婆の厚化粧ではなく、格調高く、有終の美を飾らせてあげたかったのに…と思います。

やはり8000系でも旧塗装が落ち着きます。せっかくのカラーも逆光ですが、この塗装は、これからどんどん減って行くのでしょう。単色になれば、塗装の費用や手間は半減するのかもしれませんが、なんとも味気ない気がします。さて、この後、東武の曳舟駅から京成曳舟駅へ歩きましたが、牛田や京成関屋の写真のコメントでも述べたように、あまり乗換には適さない感じでした。戦前は、東武と京成の線路が最も近付いた地点に、「請地(うけじ)」「京成請地」という乗換駅があったそうです。今なら押上駅で直接連絡していますね。曳舟・押上・業平橋など、この界隈は今一つパッとしない場末感がありましたが、東京スカイツリーの完成と共に、世界的な観光地として、大きく変貌を遂げました。

京成曳舟からどこへ行こうかと考えましたが、結局また馴染みのある高砂に来てしまいました。親戚宅の近くですが、この日は平日なので従姉弟たちは学校でしょうから、家には立ち寄らず、検車区の横の線路際で、次々にやって来る列車を撮ることにしました。急行の京成上野行きは、お馴染みの赤電でしたが、シリーズの最後となった3300形です。種別表示板は、白丸の中に「急行」の2文字と「EXPRESS」という英語が記されている、新しいタイプのようです。成田空港の開港を控え、国際化を意識したのでしょうか。尚、この当時、京成上野・京成成田間の路線は、全線を通して戸籍上は「上野線」とされていたようです。現在は空港線も含めて「本線」となっています。

ステンレスカーの登場後も青電として生き残っていた、クハ2108を先頭とする京成上野行きの普通電車がやって来ました。昨年の夏に見たクハ2000形は戦災国電の復旧車でしたが、こちら2100形は昭和27年以降に新製された、ノーシル・ノーヘッダー、張上屋根の半鋼製車です。この4連は、クハ2108-モハ217-モハ218-クハ2107という編成だそうで、クハ2108は昭和28年に誕生。46年には前照灯がシールドビーム2灯化され、3100形に似た顔になりました。この後、昭和55年に、京成の新塗装であるファイアーオレンジとモーンアイボリーの帯に変更。昭和63年までは生き延びますが、平成の世を迎えることはできませんでした。

京成小岩行きの下り列車は、都営地下鉄の5000形でした。昭和35年12月4日に都営1号線の押上・浅草橋間が開通し、郊外の私鉄から地下鉄への初の乗入として、京成と都営地下鉄との相互直通運転が開始されました。当初は2両編成での運転だったようですが、今となっては、とても考えられませんね。当然ながら5000形も2両単位の固定編成で登場しましたが、途中からは4両編成として製作されるようになりました。塗装は京成の赤電とほぼ同じで、クリームとオレンジの上下の間に、銀の縁取りの付いたグレーの帯を巻くという、なかなか洒落た配色です。京成小岩に着いて折り返せば、普通の西馬込行きか、京浜川崎行き(京浜急行線内は急行運転)となるはずです。

次に来た下りの京成大和田行きは、3500形ステンレスカー。赤帯が印象的ですが、どうも地下鉄車輛のように見えてしまうデザインですね。いえ、別にそれが悪いというわけではありませんが、京成の3000系列はスタイルも塗装も好きだっただけに、こういう路線に切り替わってしまうのは、私鉄ファンとして、ちょっと残念です。それにしても、この列車の行先の京成大和田という駅は、どういう場所なのか全くイメージが湧きません。八千代台と勝田台の中間の駅で、車庫や待避線などは無く、下り方には引上線があるらしいのですが、特急の停車駅でもないので、どうもピンと来ない存在でした。その先も、臼井・佐倉など、段階的に小刻みに終点駅が設定されていますね。

待ち兼ねていた、スカイライナー! いやぁ、良い色ですねぇ。国鉄の特急車と言っても通りそうな優雅さです。この春は自分にとって新しい門出の季節となるはずですが、AE車のお蔭で更に活力をもらえそうです。さて、そのご利益かどうかは分かりませんが、この2日後の3月9日に早稲田大学の入試結果が発表され、全く諦めていたのに、なんと、教育学部に合格していました。学習院へ行くつもりになっていたので迷いましたが、結局は早稲田を選び、4月からは国語国文学科の学生となることが決まりました。更に更に、重ねて我が家の大事件。この3月下旬に、姉が結婚することになりました。しかも、遠く紀州・和歌山に嫁ぐということで、家族一同、落ち着かない春を迎えています。

和歌山へ嫁入りする姉の結婚式に出席するため、大学生になる直前に関西を訪れました。姉は先に現地入り。この日は父と母と3人で和歌山に向かう途中、立ち寄った大阪城では、なぜか見知らぬ女性と写真を撮ることになったり、何か不思議な春です。鉄道にはあまり関わらない旅ですが、国鉄の写真も1枚だけ撮りました。阪和線、区間快速の天王寺行き旧形国電の塗装は、オレンジ色と呼べば良いのでしょうか。それでも東京の中央線の快速電車とはまた違う、何とも不思議な色でした。4番線で待避する下りの普通列車は横須賀色の70系。時計が指すのは午後3時半。この駅がどういう場所なのか、地理的にも良く分かっていませんが、ホームには人の姿が全く見えませんね。

姉の婚礼の前日は新和歌浦の「東邦荘」に泊まり、家族4人の最後の夜を過ごしました。当日、3月26日の朝は親戚と合流し、ロープウェイで章魚頭姿(たこずし)山へ。午後は「紀伊國会館」にて結婚式。酒を飲んで『知床旅情』を歌った19歳さっしい少年。翌日は父母と3人で高野山に登り、普門院の宿坊に泊まって精進料理を頂きました。28日は早朝の「お勤め」に参加。高野山をあちこち見学した後、南海電鉄の鋼索線で極楽橋駅へ下りました。昭和5年に高野山電気鉄道の路線として開業した、路線距離0.8km、高低差328m、最急勾配568.2‰のケーブルカーです。この車輛は昭和39年に登場した3代目で、コ11形・21形の2両連結となっていました。手前の山麓側が21号。

山岳線をぐんぐん登って、終点の極楽橋駅に到着した高野線の急行22000系。行先は「高野山」と表示されています。形式はモハ22001形。4両編成の21000系に増結して河内長野以北を6両編成とするため、2両編成単位で昭和44年から製作が開始されました。このモハ22032はラストナンバーで、昭和47年に誕生。当初から冷房装置を搭載し、方向幕も設置。写真のように22000系同士の4両編成としても運転されていました。後に更新され、2270系となって貴志川線を走り、路線の移管によって和歌山電鐵の車輛となります。そちらは、まぁ自然な流れとも言えるので納得できますが、銚子電鉄へ譲渡された仲間(2200系:モハ2201-モハ2251)もいて、それについては驚きでした。

デラックス・ズームカー、20000系の新「こうや」号。5年半前の夏には遠望していましたが、やっと間近で撮ることができました。複雑な曲線で構成された秀逸なデザインは、特急列車の貫禄充分なのですが、日本離れした雰囲気からか、つい、ブリキのおもちゃを連想してしまいます。実際に、こういう形態の欧州風の玩具を見たせいかもしれません。20000系は昭和36年生まれですから、既に登場から14年が経ちます。いささか古びてきた感もありますが、30000系に後を託して廃車となるのは、まだ10年も先のことです。尚、ここでも、車輛形式のグループを表す「系」の数字の末尾は、(この時代はまだ「1」だったかもしれませんが)「0」と表記しておきます。

最も南海らしいスタイルのズームカー21000系。橋本駅にて。こちらは国鉄和歌山線のホームですが、この後、上りの「しらはま1号」に乗ります。紀勢本線の南紀白浜を出て和歌山線・桜井線を経由し、最後は関西本線に入って名古屋まで走る、素晴らしい経路の気動車急行です。この日は途中の四日市で降りて湯の山温泉泊。翌日、ロープウェイとリフトで登った御在所山は雪ばかり。近鉄で名古屋へ出て、豊橋までは名鉄。そして新幹線で帰京し、親子3人には減ったものの、楽しい旅になりました。【浪人編・終】/さて、4月に早稲田大学に入って鉄研に入部するも、すぐ退部。その代わり、たまたま5月に入った音楽サークルに没頭してしまい、勉強もせず、練習に明け暮れる日々となります。