さっしいの鉄道風景 <昭和55年(1980) 8月>

⇒ ぽこぺん

昭和 42/8

43/7-8

44/2

44/3-4

44/5a

44/5b

44/6a

44/6b

44/7a

44/7b

44/8a

44/8b

44/8c

44/9

44/10

44/11-12

45/1-3

45/3-4

45/4-5

45/6

45/7

45/8

45/9-11

46/1

46/3a

46/3b

46/4-5

46/5

46/7

46/8a

46/8b

46/8c

46/8d

46/8e

46/9-10

46/11-12

46/12

47/1

47/3a

47/3b

47/3c

47/4-7

47/7a

47/7b

47/8a

47/8b

47/8-11

47/12

48/1-3

48/5-10

49/7-50/3

50/7-52/7

53/2-54/12

55/3-7

55/8

55/10-12

56/1-7

56/7-8

44/9 44/10 44/11-12 45/1-3 45/3-4 45/4-5 45/6 45/7 45/8 45/9-11 46/1 46/3a 46/3b

46/4-5 46/5 46/7 46/8a 46/8b 46/8c 46/8d 46/8e 46/9-10 46/11-12 46/12 47/1 47/3a

47/3b 47/3c 47/4-7 47/7a 47/7b 47/8a 47/8b 47/8-11 47/12 48/1-3 48/5-10 49/7-50/3

50/7-52/7 53/2-54/12 55/3-7 55/8 55/10-12 56/1-7 56/7-8

≪ 画像をクリックすると拡大表示されます ≫

これはまた、子供の絵本のような画面ですが、なぜ品川駅でこんな写真を撮ったのか、これも全く記憶にありません。この後、東海道方面の写真が続くので、その旅行へ出発する際の1枚だったのかもしれません。東海道本線の153系は急行ではなさそうで、東京口の普通列車は当時としても珍しい存在だったのではないでしょうか。左の横須賀線のグリーン車の内1両は、まだ緑の帯を巻いているように見えます。右の山手線のウグイス色をカラーで撮るのは初めてだと思います。高架上の京浜急行は1000形でしょうか。長編成のようにも見えますが、上下の2列車がすれ違っている場面のようでもあります。学校は夏休み中(自分も)とはいえ、平日朝のラッシュ時間帯でしょう。

東海道本線、下り各駅停車の旅。普段は新幹線「ひかり」号で一気に通り過ぎてしまうことの多い富士山麓ですが、今回は在来線にのんびり揺られ、途中の吉原駅では岳南鉄道の電車を、ひさしぶりに間近で見ることができました。前方の電動車は日車標準車体のモハ1100形。手前の制御車は1形式1両のクハ2601で、元は小田急のデハ1608ですが、9年前には岳南富士岡駅で、入線して間も無い姿を見ています。今回はなかなか良い色のカラー写真が撮れましたが、モハ1100形もクハ2600形も、この翌年に東急から5000系がやって来ると、全車廃車となってしまいます。1100形の内、標準車体の3両(1101・3・6)は近江鉄道へ、ステンレス車体の1105は大井川鉄道へ譲渡されました。

東海道線の普通列車で静岡まで行ったようです。そして静鉄の新静岡駅まで歩いたのでしょうが、全く記憶にありません。もしかしたら新清水から静鉄に乗って来たのかもしれませんが、いずれにせよ、残っているのは新静岡の写真だけです。そして、初めて撮った1000形。昭和48年に登場したステンレス車体の新形式で、この当時はまだ増備が続いていました。ところで、この路線名ですが、昭和46年度版の『私鉄要覧』では「静岡線」と記されています。53年度版の『民鉄要覧』では「静岡県」と誤植。58年度版になると「静岡清水線」と表記されています。ここでは(以後も)、現在一般的に呼ばれている「静岡清水線」を採用しますが、そのあたりの事情をご存じの方は、是非ご教示ください。

クモハ1003-クハ1503の編成が新静岡駅に到着しました。駅の様子は、10年前に同じ場所から眺めた時と、それほど変わっていないように見えますが、走る電車はすっかり様変わりして、今はステンレス車体の1000形が中心となって活躍しているようです。ここは静岡市の中心部ですが、踏切を挟んだ人々の動きには生活感がありますね。右のクハ1509の前面に「祝」と掲げられたヘッドマークには「静岡球場誕生50周年」と記されています。いわゆる「草薙球場」は昭和5年に静岡電気鉄道が開設し、後に静岡県に寄付した施設だそうで、たまにプロ野球も開催されるので、馴染みのある名前です。さて、静岡の滞在はこれだけで終わり、再び東海道を西へ移動します。

東海道線で静岡から浜松へ。従来、浜松駅の在来線ホームは南側の新幹線のホームとは大きく離れ、長い跨線橋で結ばれていましたが、この前年(昭和54年)の秋に新幹線と並ぶ場所に移設されると共に、高架化されました。そこで名古屋方面へ向かう下り列車を待っていたはずですが、なぜか上りのホームに立っています。目の前の下り3番線をEF58 93の牽引する荷物列車が通過中。機関車の次位はワキ8000とそっくりですが、パレット車のスニ40でしょうか? 2両目は荷物客車のマニ50? 国鉄車輛の中でも、特に客車は全く分かりません。この後は単身で帰省している妻の実家へ行くため、名古屋へ向かいました。翌日からは、そこを起点に、初めての地方へ足を延ばしてみます。

いきなり来ました福井駅前。この夏は名古屋へ行く際に、北陸ワイド周遊券を利用しました。妻の実家に滞在中の一日、一人で特急「しらさぎ」に乗ったのだと思います。米原から北へ行くのは初めてで、在来線最長の北陸トンネルも初体験でした。福井駅に降り立つと、駅前の狭い路上に大きな体で乗入れていたのは、ずっと憧れていた福井鉄道の電車です。でも、古臭い車輛ですね。モハ142-2は、元は名鉄のモ900形(902)で、前面の貫通扉撤去、窓のHゴム固定化、側面扉の移設、パンタ撤去などの改造の上、デビューしたばかりのようです。「武生新」行きの急行列車ですが、平妻前面のお腹の行先表示器が、何か車体とマッチしていないようにも感じられます。

駅前通りを少し歩くと、国道上の「市役所前」停留場に出ます。後を追うように、先ほど「福井駅前」の電停に停まっていた「武生新」行きのモハ142の編成(モハ142-2・モハ142-1)が画面右から走って来て、武生とは反対の田原町方向にある「市役所前」電停に入ります。そこでスイッチバックして前後を入替え、今度は左手に見える本線の線路を手前側に走り、武生へ向かうことになります。車輛の形式も運転方式も複雑な福井鉄道ですが、それもまた魅力の一つですね。もちろん、鉄道線のゴツい車輛がそのまま市内の軌道線に乗入れ、路面をゴロゴロ走って直通運転する姿も、新潟交通同様、地方私鉄の楽しさを充分に味わわせてくれます。そういう意味でも、福井は魅力的な街です。

大名町交差点の西側から東方向を見た場面だと思います。市役所前の電停を出た普通電車がポイントを左へ切り、福井駅前への支線に入るところでしょう。複線のまま分岐した先で、単線の終点の停留場に向かいます。この電車はモハ21で、相方のクハ21と共に、可愛らしいお椀型ベンチレーターの目立つ車輛です。昭和5年に、福井鉄道の前身「福武(ふくぶ)電気鉄道」のモハ10形(11・12)として日車で誕生。昭和22年の改番でモハ21・22となり、それぞれ単行運転されていましたが、昭和39年に両車は2連化されます。更に45年には22の電動機を21に移して4個モーターに。逆にモハ22の方は制御車化されてクハ21となりました。派手な色の車体広告が目立ちますね。

再び交差点の東側へ戻って、西を望んだ場面です。先ほど駅前を発して市役所前の電停に着いたモハ142の編成(142-1・142-2)が、スイッチバックして今度は武生へ向かいます。福井と武生を結ぶ「福武線」ですが、この併用軌道の区間は当時は「軌道線」とか「福井市内線」と呼ばれていたようです。パンタを載せた「モハ142-1」は、昭和16年製の長野電鉄モハ300形(302)を譲受し、片運化や客用扉の移設等の改造を施して、この年から走り始めている車輛です。固定編成の相棒(モハ142-2)は名鉄から来ていますが、いささか不揃いな感は免れませんね。尚、「市役所前」という電停名は、今は「福井城址大名町(だいみょうまち)」と改称されています。

え~っと、良い子の皆さん。大好きな…「電車」を見て下さいね~。福井駅前へ戻って来ました。停留場で発車を待つのは、先ほど市役所前から駅前支線に入って来たモハ21+クハ21、2両編成の普通列車ですね。ここが終点で、この後は折返し、また市役所前でスイッチバック。改めて武生へ向かうことになります。運転士さんが安全地帯上を運転席に向かって歩いていますが、短い間に何度も前後を入替え、持ち場を移動しなければならないので、大変ですね。今日の一人旅は、北陸方面をザっと回って名古屋へ日帰りする予定です。残念ながら今回、福井駅西側の福井鉄道では、大好きな200形連接車には会えませんでしたが、この辺で、駅の東側へ移動しようと思います。

国鉄福井駅の東側にある小さなホーム(画面左奥)から発車したのは、京福電気鉄道越前本線の電車。勝山行きのモハ3001形(3004+3001)の2連ですが、一目見てわかる通り、元は南海電鉄の車輛ですね。地方私鉄なので高野線の18m車を導入したのかと思いきや、侮るなかれ南海本線の特急用20m車11001系が、南海の昇圧に伴って、600V仕様のまま、昭和49年に京福の福井支社へ譲渡されたということです。南海11001系は昭和29年から帝國車輛にて製作されたカルダン駆動車です。右のモハ1001は、昭和24年に日車で3両作られた両運車ホデハ1001形の内の1両で、かつての主力車輛ですが、この翌年に廃車となり、阪神の車体の1101形に機器を譲って形式消滅します。

モハ3004+3001の編成が走り去って行きます。南海のモハ11001形は9両譲渡され(1両は部品確保車)、京福の3001形となっていました。「京福」と言っても京都と福井を結ぶ路線があるわけではなく、この当時は京都本社と福井支社それぞれに複数の路線を保有。福井支社では既に廃止された路線もありますが、福井から勝山へ向かう越前本線、福井口で分岐して三国港までの三国芦原線、東古市から山へ分け入って永平寺の門前まで登って行く永平寺線の、計3路線が残っていました。しかし、この後の平成中期に列車の正面衝突事故などを立て続けに起こし、平成15年に福井鉄道部は廃止。新たに設立された「えちぜん鉄道」へ事業譲渡されることになります。

三国港から三国芦原線を走って来たモハ2011ほか2連の列車が、新福井駅を出て終点の福井駅へ向かっています。画面奥の踏切の向こうに小さく見えるのが新福井駅のホームでしょう。モハ2001形は昭和47年に南海の1201形を16両譲り受けたもので、その中のモハ2011は昭和12年生まれ。昭和初期らしい重みと、同時に古臭さも感じさせる古典的スタイルですが、当時は軽快な姿に見えたのかもしれません。今回は京福電鉄に乗車する時間はありませんが、13年後の平成5年に再び福井を訪れる機会があり、その時には全線を乗り潰すことができました。しかし、永平寺線は平成14年に廃止され、他の区間も、先述のように現在は「えちぜん鉄道」の路線となっています。

福井駅北方の跨線歩道橋の上から国鉄の線路を見下ろすと、金沢方面から特急「雷鳥」がやって来ます。北陸本線は起点が米原で終点が直江津なので、これは「上り列車」となります。「雷鳥」は運転本数が大変多く、この頃は定期列車だけでも16往復ほど走っていたようです。撮影時刻がはっきり分かりませんが、この日は名古屋を10時台に出る「しらさぎ3号」で12時半に福井に来たらしいので、13時頃の「雷鳥52号」でしょうか。「こだま形」ボンネットの489系は、やはり惚れ惚れするほどカッコ良いですね。赤ひげの目立つ精悍な顔付きですが、連結器カバーが無いのは何故でしょう? 増解結などはありませんよね? 後には「雷鳥」も全て「サンダーバード」になってしまいます。

振り返って福井駅の構内を望むと、今まさにホームを離れ、旧形客車が並ぶ横をこちらへ向かって走って来るのは、下りの特急「加越」。正午前に米原を出て福井発は13時過ぎとなる「加越3号」かと思われます。ボンネットタイプではありませんが、これは485系でしょうか。前面は非貫通なので、クハ481形の300番台ということになりそうです。列車はこの先、芦原温泉・加賀温泉・小松・金沢・高岡と停車して、終点の富山には15時前に到着するようです。左端の京福電鉄の駅構内の留置線には、モハ1001形の姿が見えます。奥の小さなホームで発車を待つ電車は、先ほど三国港から福井へ走って来たモハ2001形でしょう。では、そろそろ福井を離れて、先へ進もうと思います。

途中の金沢では下車せずに、福井から一気に富山まで列車に乗って来ました。この当時は、未乗の路線を乗り潰す目的で旅行することが多かったようですが、この日は北陸本線だけをターゲットにしました。したがって、途中の支線や中小私鉄などは諦めています。北陸本線の直江津から富山までは大昔に乗っていますし、高山本線も既乗路線。今日は北陸本線で名古屋へ戻るので、富山では慌ただしく折返すだけです。その短い時間に、駅前へ出て富山地方鉄道の市内線を1枚だけ無造作に撮りました。都電8000形に酷似した、でも前後の絞りが無いので少し太めに見える7000形です。富山の街の路面電車とは、いつの日か、また改めて、じっくり付き合いたいものです。

富山地鉄の鉄道線も、一瞬だけ覗いてみました。期待と違って、福井同様、正面2枚窓のスマートな電車は見られず、この1枚だけ撮って終わりです。地鉄の車輛形式は桁数が多いので馴染めませんでしたが、頭の3桁は主電動機の出力を表すのだそうで…この14710形は元は名鉄の3800系ですが、147馬力ということになるようです。富山地方鉄道の路線には、ずっと昔、小学校3年生の時に家族旅行で黒部・宇奈月間だけ乗車していますが、この日は乗る時間も無く、このまま名古屋へ戻ります。もっと付き合いたい、魅力溢れる私鉄でしたが、残念です。そして、たった一日の「北陸日帰り駆け足旅」も、これで終わり。夏休みの終盤は横浜の自宅で過ごします。

新生アイドル松田聖子の歌う『青い珊瑚礁』の元気な声が街に流れる中、残り少なくなった夏休みを惜しんで、例の「関東歩き友」のY君と二人、珍しく「夏の終わりの北関東」を訪れました。高崎近辺で上信電鉄に乗っただけですが、当時の主な目的は8ミリ映画を撮影することで、この日も動画を撮る方に力を入れていたため、写真はあまり撮っていません。最初は高崎駅に隣接する「車両区」で上信の電車を眺めますが、9年前の年末にY君と来た時は夜でした。あの頃流れていたのは、尾崎紀世彦の『また逢う日まで』。今、目の前にいる電車は、デハ200形(201)-クハ300形の2連。左には旧形車も見えますが、右手には…? これはまた、見たことが無い色の電車ですね。

これはまた…斬新なデザインの電車ですね。もっとも、既に雑誌では見ていましたが、この上信1000形の登場当時、斜め塗分けの鉄道車輛などは無かったように思います。こちらは昭和51年生まれですが、斜めストライプが印象的な国鉄「踊り子」用185系のデビューは昭和57年のことでした。しかも、苦しい経営の地方の中小私鉄に、いきなりこんな車輛が現れたのですから驚きました。20mの両開き3扉車。マスコンはワンハンドル。前面は大手私鉄にも引けを取らない未来的なデザインで、昭和52年の鉄道友の会ローレル賞を受賞しています。クモハ1001-モハ1201-クハ1301の3両固定編成ですが、後に改造されて2両固定編成と増結用の1両に分割。クハ1301は顔も取替えられました。

車両区の奥の方にも個性的な車輛が並んでいます。何と言っても強烈な個性で上信のイメージを背負っている凸型電気機関車のデキ1形。9年前は小雨の夜で、はっきり見ることができませんでしたが、今回はバッチリです。側面の点検扉の位置から見て、手前はデキ1で、2両目はデキ2か3ですね。3両目のED316は前回見た時はマルーン1色塗りでしたが、青い車体に白帯という洒落た装いに変わっています。もっとも、この後も再三変化することになりますが…。後方に続く旧形電車は手前から、デハ21・デハニ30・クハニ10…といった面々でしょうか。ちなみに、前々回の写真の左端にいたのはデハ20だと思われます。この後、Y君と10分ほど電車に乗って、山名まで行きました。

山名で下車して、線路際の山名八幡宮を参拝。参道を横切る上信電鉄の8ミリ映画を撮影しました。当初は、古代の石碑である「多胡碑・山上(やまのうえ)碑・金井沢碑」の「上野(こうずけ)三碑」を全て訪ねようかと思ったのですが、暑さもあって、あっさり断念。山名の裏山の古墳と、その脇の建屋に保管された「山上碑」」だけを訪れました。そこでもまた、アホな動画を撮影しています。そんなわけで、遊びばかりのお気楽散歩となり、大した距離を歩きもせずに、一つ隣の小さな「西山名」駅へ出て、そのまま高崎へ戻ります。やって来た上り列車の先頭車はクハ300形の1次車(301か302)ですが、貫通路は無く、何か、もう一つ「締まらない」顔付きに思えてしまう電車です。

日帰り旅行にしては自宅からかなり遠い場所なので、明るいうちに帰途に就くことにします。とはいえ、とても特急などには乗れません。上越新幹線が開業するのも、まだ2年先のことです。湘南新宿ラインや上野東京ラインなども無い時代なので、高崎線の普通列車は全て上野行き。北関東から横浜方面へ帰るのは今より不便でした。それにしても、やはり「こだま形」は良いですね。北陸で見た赤ひげの交直両用485系とは違う直流用の181系ですが、前面の赤線もまた、表情が引き締まって素敵です。東海、関西、北陸、北関東と、散発的に何度か出掛けた夏休みでしたが、教員は夏季研修扱いで比較的多く休みが取れるので、普段は忙しくても、この時期だけはホッとします。

さて、これは夏休み中だったか、それとも2学期が始まってからの9月だったか、記録も記憶も残っていないのですが、残暑の中の初秋の一日、東急の写真を撮りに出掛けました。まずは東横線の田園調布駅で、桜木町行きの下り急行7200系を迎えます。ステンレス車はカラーフィルムでも味気ないですが、急行の赤い表示札が良いアクセントになっていますね。屋根上にクーラーを載せた冷房車。この時代、一般車にも少しずつ増えていましたが、非冷房車もまだ多く残されています。すれ違う6000系も屋根上の通風器のみ使用していて、多くの窓が開けられていますね。髪形などに無頓着な男子にとっては、車内に吹き込む風を浴びるのも、それはそれで心地良いものでした。

前回と同じホームの同じ場所にいますが、こちらは目蒲線。走って来るのは目黒発・蒲田行きの青蛙5000系。東横線や田園都市線での運用とは違って3連ですが、これはこれで似合っているようにも思えます。そして、やはり青蛙君の表情は魅力的ですね。原形と異なり正面窓はHゴム化されていますが、自分にとってはこの方が馴染みがあります。差込み式の行先板の枠は無くなってしまい、運転室内の方向幕に変更されていますが、この前面のツルっとした感じにも、さほど違和感はありません。田園調布駅の手前から多摩川園駅にかけては、線路別の複々線となっています。田園調布駅のホームは3面4線で、東横線の下り列車と目蒲線の上り列車とは、同じホームで乗換ができました。

田園調布から一駅だけ東横線に乗って、隣の「多摩川園」駅へ移動しました。この場所へ来ると、毎回そういう行動を取るようです。この駅も田園調布と同じく3面4線の構造ですが、東横線(3・4番線)の下り方(横浜方向)は大きく右へカーブしています。目蒲線用の1・2番線の方は直進ですから、2・3番線の島式ホームは先端(南側)が広がった形で、その間の階段を下った先に駅舎が設けられています。東横線上りの4番線を行く渋谷行きの急行8000系ですが、非冷房車と冷房車(準備車?)の混結編成ですね。「多摩川園遊園地」はこの前年の6月に閉園されましたが、それまでは休日のみ、当駅にも急行が停車していました。この当時は、どうなっていたのでしょう。

多摩川園駅の東横線用3・4番線ホームは、北から南西に向けて大きくカーブしています。それに伴って曲線の外側の線路を高くするカントが設けられていますが、この写真でも、その様子が分かりますね。普通列車同士のすれ違い。上りの渋谷行きは7200系。下りの桜木町行きは7000系。どちらもステンレスカーですが、その質感は微妙に異なるようにも見えます。7000系は地下鉄日比谷線への乗入車輛として昭和37年に誕生。アメリカのバッド社との技術提携による日本初のオールステンレスカーです。その全電動車7000系の後を継いで、1対1のMT比で昭和42年に登場したのが7200系で、「く」の字型に折れた「ダイヤモンドカット」と呼ばれる正面のデザインが魅力です。

東横線の下り線を、見慣れない電車が走って来ました。デハ3204を改造したデワ3040形(3042)で、前身は昭和2年製の目黒蒲田電鉄デハ300形(305)。川崎造船製の深い屋根が目立ちますね。以前は緑一色でしたが、この当時は正面に黄色い帯が入っていました。さて、手前の柱に「たまがわえん」と書かれているように、ここは「多摩川園」駅ですが、前に来た時は「多摩川園前」駅でした。昭和52年12月16日に「多摩川園」に改称。その後、先述のように遊園地は閉園となりましたが、ずっと先の平成12年に「多摩川」という駅名に変わります。もっとも、大正12年の開業時には「多摩川」で、後に「丸子多摩川」と改称され、昭和6年以降は「多摩川園前」という駅名になっていました。

次に来た東横線の下り各駅停車の桜木町行きは6000系でした。この日の最初に田園調布で撮った7200系の写真ですれ違っていた上り列車が、渋谷まで行って折返して来たのでしょう。かつては自分も沿線住民として東横線を毎日利用し、また親戚や知人宅も複数あったので乗車する機会も多く、この冷房が無い6000系にも、それなりに親しみを持っていました。ところが写真は殆ど撮影していなかったようで、振り返ってみると、10年以上前に玉電を訪ねた際に二子玉川園で、ついでに撮った程度でした。5200系の後を受けて、同じセミステンレスの車体で昭和35年に登場した車輛で、翌年にかけて4両編成5本の計20両が製作されました。正面は独特の表情ですね。

同じ多摩川園駅でも、こちらは目蒲線。1・2番線を使用し、2番線は島式ホームです。反対側の3番線は東横線なので、目蒲線の上り列車と東横線の下り列車は同一ホームで乗換えることができます。国電の代々木駅と同じ構造ですね。3600系は旧形国電の戦災復旧車グループで、昭和23年に製作開始。先頭のクハ3673は、元は省線のモハ30035。東急クハ3670形として登場した際は架線電圧600V専用車でした(クハ3770形は1500Vとの複電圧対応車)。デハ3600形と併せて、3600系は3形式37両。全て片運車で、車体幅が広いため「特認」 の上、東横線・目蒲線限定の運用でした。形態は異なりますが、東横線を走る仲間を、ちょうど10年前に菊名で見ています。

目蒲線の下りホームから発車した蒲田行きとすれ違うのは、上りの目黒行き電車。貫通扉の有無によって表情はかなり違いますが、どちらもデハ3450形です。昭和6年に東京横浜電鉄および目黒蒲田電鉄のモハ510形として製造が開始され、50両も作られた電車です。東急では3450形として各線で活躍しましたが、東横線からは昭和47年に逸早く撤退。この当時、田園都市線はまだ走っていましたが、それも、この半年後の昭和56年3月まで。その後は目蒲線と池上線だけで見られることになります。同時に、その頃から廃車も始まり、平成になったばかりの元年3月に、全車、営業運転を終了しました。予備車として池上線に残った最後の編成も、同年8月には廃車となっています。

多摩川園から目蒲線に乗って、大井町線との接続駅、大岡山へ来ました。以前はこの区間も「田園都市線」の一部でしたが、田園都市線の列車が全面的に新玉川線へ直通するようになった昭和54年8月12日に、大井町・二子玉川園間は分離され、昔のように「大井町線」という名称に戻りました。その路線を行く上りの大井町行きは、青蛙5000系。先ほど目蒲線でも5000系を見ましたが、東横線を退いた後も各線で活躍中です。また、既に長野電鉄で働いている仲間もいますが、この年以降、福島交通や岳南鉄道をはじめ、熊本・上田・松本などの地方私鉄へも続々と譲渡されます。18m3扉の高性能車は使いやすかったのでしょうが、東急の営業力の強さも感じられますね。

突然登場しました。中学時代の憧れだった、懐かしの玉電タルゴ君。東急玉川線のデハ200形204号が、田園都市線の高津駅の高架下に展示されていました。デハ204と言えば、玉電の廃止後は多摩川園遊園地内に展示されていたのですが、いつの間にか「こんな所」に移動していたのですね。そう、コンクリートに囲まれただけの、いささか殺風景で無機質な場所です。特に施設名も付けられず、車輛紹介の説明板なども無かったように思います。後に(昭和57年)「電車とバスの博物館」が併設され、展示施設も順次増えて、入館料10円という、なかなか楽しい場所となります。更に後(平成15年)には現在の宮崎台へ移転し、204号も屋内に展示されているのは皆さんご存じの通りです。

玉電保存車の頭上の高架線を、田園都市線の電車が駆け抜けて行きます。快速列車なので高津駅は通過ですが、行先は…永田町。成程、こんな時代もありましたっけ。渋谷・二子玉川園間の新玉川線の開通は昭和52年4月7日。同年11月16日には田園都市線から直通する快速列車の運転開始。翌53年8月1日には営団地下鉄半蔵門線が渋谷から青山一丁目まで開業し、同時に東急からの列車も乗入を始めました。更に昭和54年9月21日に永田町まで延伸されますが、その際は単線での開業でした。写真の列車も青山一丁目から1.4kmの単線区間を走り、永田町で折返します。その先の半蔵門まで延長されて単線運転が解消されるのは、昭和57年12月9日のことになります。

ここからの写真も夏休み中だったかもしれません。夕暮れ迫る頃、当時の新婚所帯の自宅から徒歩3分ほどの場所だと思いますが、相鉄線の瀬谷駅近くの線路際で、何枚か写真を撮っていました。瀬谷を出て次の三ツ境へ向かう、横浜行きの急行。相鉄の急行は海老名から二俣川までは全ての駅に停まり、その先は横浜までノンストップですから、この区間では各駅停車ということになりますが、ここを走る列車自体、日中は殆どが急行だったように思います。アルミ車体に貫通ドアの赤が印象的な相鉄7000系は、昭和50年に登場し、10年間に亘って80両作られた20m4扉車です。それ以後にも、正面デザインの異なる新7000系が60両作られました。

次に来た下り列車、急行の海老名行きは新6000系でした。相鉄の6000系電車と言えば、5000系の後を受けて昭和36年に登場し、輸送力増強に大いに貢献した20m車体の両開き4扉車。いわゆる「旧6000系」だけでも昭和45年までに120両が作られましたが、それ以後の、車体の構造も走行機器も大幅に変更された「新6000系」も70両存在しました。薄緑色の車体を基本に、屋根周りの濃緑と裾周りのオレンジ帯という相鉄の「新塗装」はなかなか好感の持てる配色で、昭和49年から採用されていますが、これに決まる以前、薄黄色系との2種類の候補塗装を施した列車を走らせ、公開していました。当時、それを8ミリ映像には収めたものの、写真は撮っていなかったのが残念です。

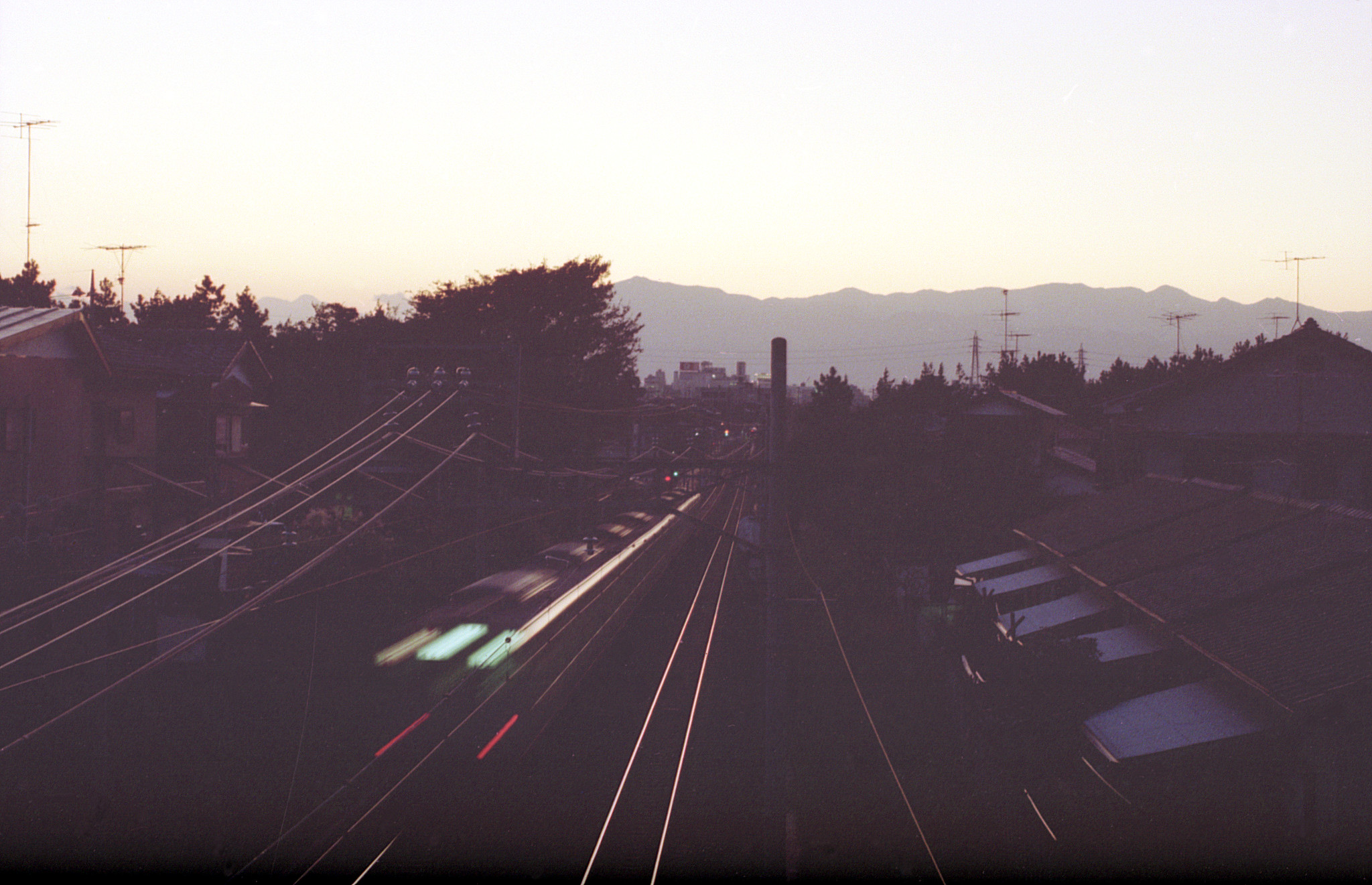

夕闇迫る中、瀬谷駅西方の跨線歩道橋の上から、西方向の線路を見下ろしています。奥の右カーブの手前に境川を渡る小さなガーダー橋があり、その向こうは神奈川県大和市。こちらは横浜市瀬谷区ですから、つまり、このあたりは横浜市のほぼ最西端ということになります。大和駅を出て、こちらへ走って来たのは、横浜行きの急行7000系。相鉄本線の上り列車は基本的に横浜行きです。昭和51年以前は旅客用の支線(いずみ野線)も無く、横浜・海老名間の単一路線による運転でした。この当時、平日の日中は「横浜~海老名」の急行(二俣川以遠各停)が10分おき、「横浜~いずみ野」および「横浜~二俣川」の各駅停車がそれぞれ20分おきに運転されていたように思います。

夕暮れに西の空を望み、完全に逆光。もしかしたら、沈む夕陽も画面に入れて撮ったのかもしれません。少なくとも、その残照は取り込んでいますね。この日は、少し「まともでない」写真も撮ってみようと思ったようです。自宅の近くなので、失敗しても悔いは残りませんから。大和方面へ走り去って行く、下りの急行海老名行きは、旧6000系でしょう。屋根上にはガーランド型ベンチレーターが並ぶ非冷房車です。この年の3月の結婚以来、瀬谷駅から徒歩7~8分の、バスやダンプが通ると揺れる県道沿いのアパートで暮らしていますが、横浜市と言っても西の外れ。郊外なのか田舎なのか、何となく、まとまりの無い殺風景な街という印象を持っています。

歩道橋の上から180度振り返ると、瀬谷駅のホームが見えます。そちらから下り線を走って来たのは、珍しく電気機関車の牽引する事業用の貨物列車。前後に機関車を繋いだプッシュプルトレインでした。夕暮れ時に、わざとシャッタースピードを落として撮ったのでしょうが、画面全体まで手ブレの影響を受けてしまいました。相鉄沿線の住人となってから、このED10形電気機関車が本線上を走る姿を目にする機会は結構ありました。駅の手前に小さな踏切が見えますが、この場所は今、環状4号線の道路がオーバークロスしていて、景観がすっかり変わっています。瀬谷駅も、当時は何か半端な2面3線構造でしたが、後に2面4線の立派な駅となり、特急の通過待避も行われています。

この日の最後にもう一度、西の空を望みます。日の没する方角に連なる山々は丹沢山塊。中央左に見えるピークは大山でしょうか。そちらへ走って行く相鉄電車は、そこより手前の海老名止まりですが、さてこの車輛は、新6000系か7000系か? 当時の自宅はこの反対側で、瀬谷駅より東側ですが、そこで3年ほど暮らしました。職場まではアパートの前の県道を走る路線バスに乗れば直行できましたが、なんと数時間に1本というダイヤなので、たまの帰り道にしか使えません。結局、二俣川で本線⇔いずみ野線の乗換の手間があり、下車してからの徒歩も長い相鉄利用の方を、通常の通勤ルートにしていました。狭い道を長時間走るバスの不確実性も、自分には向かなかったようです。

横浜市民となって既に1年以上経つのに、今まで京浜急行の写真はあまり撮っていなかったように思います。そこで、この日はどんよりした曇天でしたが、思い立って京急沿線へ出掛けてみました。まず横浜駅の南隣の戸部駅へ足を運び、高架ホームの北端で電車を待ちます。やって来た下り列車は逗子行きの急行ですが、この当時は「京浜逗子」の先に「逗子海岸」駅もあり、そこが終点となっていました。両駅を統合して中間に「新逗子」駅ができるのは昭和60年のことです。古き良き京浜急行の顔をした500形は一見、快特用の600形に似ていますが、4扉ロングシートです。昭和26年に、ハイキング特急用の2扉セミクロスシート車として、窓回りが黄色という新塗装で登場しました。

前回と同じ戸部駅でも、今度はホームの南の端から南方向を望んでいます。すぐにトンネルが口を開けていますが、その上には住宅が立ち並んでいます。このトンネル自体は比較的短いですが、その先にも掘割状の線路にトンネルが連続し、赤い車体と相俟って、東京の営団丸の内線の小石川あたりを走っているような錯覚に襲われたりします。ちょうど1000形同士のすれ違い。当時の京浜急行の代表車輛で、快特から普通列車まで、幅広く運用されていました。左は下りの特急・三崎口行き。分散式クーラーを搭載しています。右は上りの快特・品川行きで、600形に加え、1000形も快特に使用されていました。こちらは集中式のクーラーを載せているようですね。

戸部から普通電車に乗って南下しました。野毛山のトンネルを抜け、日ノ出町の次の黄金町で降りて、ホームの東端で写真を撮ることにします。1000形8連の下り快特は「京浜久里浜」行き。駅名が「京急久里浜」に変わるのは7年後の昭和62年のことです。いずれにしても京浜急行では行先の駅名を略称で表示する習慣のようで、方向幕は「久里浜」とスッキリしていますね。長めの駅名を狭い画面に律儀にもフルネームで記す京王線あたりよりも、見やすいのではないでしょうか。列車種別の「快特」も、この当時はまだ正式には「快速特急」でしたが、後に「快特」が正式名となりました。山口百恵ちゃんも『I CAME FROM 横須賀』という曲の中で、「快速特急 音をたてる~♪」と歌っています。

次に来た下り浦賀行きの普通列車は、当時の京浜急行では異彩を放っていた800形の6連でした。昭和53年の年末に登場。川崎のお大師さんに肖(あやか)ったわけでもないでしょうが、正面の独特のデザインは「だるま」と称され、初めて採用された黒地の方向幕も凛々しく見えます。側面の窓回りが白という塗装も新鮮ですが、これは後に白帯に変更されてしまいます。車体長18mの片開き4扉車。3両固定編成で、ハイフンを使った車号も初めてですが、後に6両編成化されます。地下鉄乗入を想定しないので正面に貫通扉は無く、各駅停車や京浜川崎以南の急行列車に使用されています。813編成はこの年の3月に生まれたばかりで、当編成以降、前照灯は角型に変わりました。

京浜急行の電車に乗って黄金町から金沢八景まで来ました。隣の金沢文庫駅へ向かって戻るように線路沿いを歩く途中、本線から西側へ分岐する線路があり、東急車輛製造の横浜工場へ入って行きますが、写真でも分かるように、狭軌(1067mm)広軌(1435mm)の三線軌条になっています。昨今は写真撮影が禁止されていますが、当時は特に注意書きなども無かったようで、工場内を覗いてみると、初めて見る営団8000系、第1編成の姿がありました。半蔵門線は既に部分開業していますが、この営団車輛が走り始めるのは半年後の昭和56年4月からです。この55年9月には、東急田園都市線の鷺沼検車区が営団の施設として稼働を始めるので、そこへ搬入されるのでしょう。

東急車輛工場のすぐ横を京浜急行の本線が走り、その向こう(東側)には金沢検車区の留置線が広がっています。黄金町の写真でも述べたように、登場時の800形はご覧の通り、側面の窓回りの広い部分が白く塗られていました。この後、昭和57年に同じ装いで2000形が登場すると、その塗装は優等列車用ということになり、800形の方は白帯に塗替えられるので、この姿が見られた期間は5年ほどでした。また、この805編成は前期のグループなので、前照灯は丸形が採用されていますが、後に角型に変更されました。留置線には400形(420形)の姿も見えますね。既に廃車も出始めていて、この当時は川崎・逗子間の急行に使用されていましたが、そろそろ引退の日も近付いています。

やって来ました、これぞ快速特急! 2扉セミクロスシートの600形は当時の京浜急行の看板車輛です。正面2枚窓の凛々しい表情ですね。金沢文庫・金沢八景間は昭和53年から三線区間となっていて、上りの快特は手前から2番目の線路を走っていますが、その手前の線路も上りの本線として使用されています。かなり後の平成11年からは4番目の線路も下り本線となり、完全に複々線化されます。その頃は自分も頻繁に利用する区間となっていましたが、逗子線から来た4連の普通列車が金沢文庫で本線の8連の快特の後部に連結して12連になるダイヤだった時代には、この区間を併走しながら快特が普通を追い抜くという、迫力ある感動的な場面が、日常的に見られました。

爆走する上り品川行き快速特急600形の雄姿を見送ります。前面の表情と併せ、側面の大きな窓も魅力です。登場時の印象的なモニター屋根は撤去し、クーラーを搭載していますが、集中式と分散式が車輛ごとに交互に配置されているようです。このあたりは今の自分にとって最も馴染みのある場所ですが、この地に住むことになるのは10年以上も先のことで、この日の京急散歩は、これで終わりです。新婚当時は自宅アパート周辺の相鉄沿線を散歩することが多く、この秋(9月)も二俣川から大池公園(こども自然公園)・万騎が原方面を歩き、相鉄いずみ野線の南万騎が原駅で記念撮影しましたが、奥さんは…お腹が大きくなっているみたいですね~♪