さっしいの鉄道風景 <昭和53年(1978)2月- 54年(1979)12月>

⇒ ぽこぺん

昭和 42/8

43/7-8

44/2

44/3-4

44/5a

44/5b

44/6a

44/6b

44/7a

44/7b

44/8a

44/8b

44/8c

44/9

44/10

44/11-12

45/1-3

45/3-4

45/4-5

45/6

45/7

45/8

45/9-11

46/1

46/3a

46/3b

46/4-5

46/5

46/7

46/8a

46/8b

46/8c

46/8d

46/8e

46/9-10

46/11-12

46/12

47/1

47/3a

47/3b

47/3c

47/4-7

47/7a

47/7b

47/8a

47/8b

47/8-11

47/12

48/1-3

48/5-10

49/7-50/3

50/7-52/7

53/2-54/12

55/3-7

55/8

55/10-12

56/1-7

56/7-8

44/9 44/10 44/11-12 45/1-3 45/3-4 45/4-5 45/6 45/7 45/8 45/9-11 46/1 46/3a 46/3b

46/4-5 46/5 46/7 46/8a 46/8b 46/8c 46/8d 46/8e 46/9-10 46/11-12 46/12 47/1 47/3a

47/3b 47/3c 47/4-7 47/7a 47/7b 47/8a 47/8b 47/8-11 47/12 48/1-3 48/5-10 49/7-50/3

50/7-52/7 53/2-54/12 55/3-7 55/8 55/10-12 56/1-7 56/7-8

≪ 画像をクリックすると拡大表示されます ≫

アッと驚く荒川線! 都電の7000形が車体更新されたという噂を聞きました。毎年1月から3月は、大学は実質お休み。ハモソの活動も休止期間なので、ひさしぶりに「鉄ちゃん魂」を甦らせ、大学の裏を訪れてみました。そして、目にしたのは…「が~ん!が~ん!」か、「なんじゃぁ~こりゃぁ~!」か。あの優雅な曲線美の7000形が…折紙みたいな鉄板スタイルに? いやはや、これがまぁ新しい時代なのでしょうかね。何をか言わんや…ですが、昭和49年に系統番号が無くなった時点で、もう既に自分にとって「都電」ではなくなっていたのですから、この先は何がどうなろうと、驚く必要も無いのでしょう。荒川線が生まれ変わることは歓迎すべきでしょうが、さて、都電への自分の思いは…?

春も間近い柔らかな冬の日を浴びて、早稲田停留場で折返しを待つ都電7015号。今となれば、むしろ懐かしい姿の更新7000形ですが、当時は本当に違和感を覚えました。この新7015号は、元の7069号の車体を更新したものです。前回見た7028号は、元は7084号でした。この後、最終的には、合計31両が新7000形に生まれ変わることになります。この場所の景観も徐々に変わりつつあり、8年半前は3つの系統が交互に発着する、通り抜け型の停留場でしたが、その1年後には行き止まり型の起終点停留場となっていました。それが今はまた、新しい道路(新目白通り)の建設と併せて、大きく変貌しようとしています。この光景も短い期間、過渡期の一場面ということになりそうですね。

早稲田から立川へ来たというのも不思議ですが、この当時は国鉄への興味が急浮上していたようです。と言うのも、少し前に9㎜ゲージ(当時はまだNゲージとは呼んでいなかったようです)の鉄道模型を始めたのですが、発売されているのは国鉄車輛ばかり。自分もまだ、キハ82系や20系、153系やDD13など、国鉄型しか持っていません。青梅線に103系が走り始めたという情報を確かめに来ましたが、到着したのは確かにスカイブルーの103系で、前面下部には埋められた通気口がありますね。また、原形タイプの103系オレンジ塗装も登場し、ブルーとオレンジ2両ずつの混結編成も見られました。京浜東北色の4連は模型で揃えるのも良いなと思いましたが、結局、購入してはいません。

大学時代は一番ヒマだった2月。やはり自分は国鉄だけでは満足できなかったようで、ひさしぶりに私鉄の写真を撮りに出掛けました。多摩ニュータウンの永山と多摩センターの間は、京王(相模原線)と小田急(多摩線)が完全に併走し、一部区間では複々線のようになっています。もっとも、軌間は京王の1372mmに対し、小田急は1067mmで、純粋に4つの線路が並んでいるわけではありません。やって来た5000系は、下り普通の京王多摩センター行き。方向幕の行先は、「京王」という横書きの下に「多摩センター」と長い縦書き表示なので、文字は小さくなって読みにくく、あまり役に立っているとは言えそうもありません。5000系でも冷房の無い6連は、主に各駅停車に使用されていました。

永山までは小田急の方が先に(昭和49年6月)開業していましたが、この区間は京王の方が早く、昭和49年10月に、京王よみうりランドから京王多摩センターまで延伸。小田急が多摩センターに達したのは昭和50年4月のことでした。小田急の上り線を行く、小田急多摩センター発・新百合ヶ丘行きの各駅停車は、2200形の2連。京王側は新宿直通の6連快速を走らせているのに対し、小田急側は線内往復の2連の各停で、「やる気」の違いが歴然ですね。2200形は新性能電車を代表する名車で、8年前には旧塗装時代も撮っていますが、今の姿は「都落ち」といったイメージを免れません。行先表示は、こちらも狭い場所に多くの文字をゴチャゴチャと書き込んでいますね。

この日の目的の一つとして、京王と小田急の電車を同時に撮りたいということがありました。もっと待たなければ無理かと思いましたが、比較的早めに達成できたようですね。自分は前回までの場所から反対側へ移動して来たらしく、線路の南側にいます。京王の方は新宿行きの快速ですが、この日最初の写真で多摩センターへ走って行った列車と同じ、非冷房の5000系6連ですね。同じ編成が折返して来たのかもしれません。小田急の方は、先ほどの2200形2連が新百合ヶ丘で折返して来たものでしょう。昭和29年に登場した2200形は小田急最初の高性能車で、直角カルダン駆動方式を採用。その後の小田急の車輛群の基礎を築いた形式です。

前回と同じ場所から東方を望んでいます。北側に広がるのは多摩ニュータウンの「愛宕2丁目住宅」。高く聳えるのは「東京都水道局愛宕配水所」の給水塔。このような中層の集合住宅が並ぶ新しい時代の新しい街…というイメージが広がっていますが、さて、実際はどうなのでしょう。入居者は同世代が多いため、後には一斉に少子高齢化を迎えるなどという問題を抱えることになります。ちなみに、京王も小田急もこの区間は、鉄道建設公団が施工して事業者に譲渡するという形で建設されました。写真の電車の先頭は大目玉2灯化されたデハ2062。この当時は6両固定化されていた「2062-2512-2562-2012-2706-2776」(Mc-T-T-M-M-Tc)という、2010系・2700系の混成編成のようです。

小田急多摩センターまで歩き、新百合ヶ丘行きの電車に乗りました。相変わらず2200形の2連ですが、さすがに1編成だけのピストン輸送では賄い切れなかったでしょうから、2編成程度は運行されていたと思います。日中は普通のみ、15分間隔で運転されていました。新百合ヶ丘駅は、昭和49年6月1日の多摩線の開通と同時に開業した新しい駅で、多摩線を中央に挟んだ、島式ホーム3面6線という堂々たる構造です。5番線に登場したのは配送列車のデニ1304。小田原急行鉄道の151形(モハニ154)が、大東急のデハニ1250形となり、戦後デハ1250形に変わった後、小田急のデハ1300形となった車輛です。昭和44年以降はデニ1300形という荷電になって、新聞輸送に従事しています。

2番線を通過して行くのは、下り特急「はこね」号、3100形NSE車。今更、改めて言うまでもありませんが、この時代の小田急の看板列車です。8年前にもカラー写真を撮っていますが、住宅地でパッとしない写真でした。もっとも今回も、駅のそばの丸井…どころか、駅そのものでの安直撮影です。思えば、自分の鉄道写真は、こういうパターンが多いですね。単に電車が撮れれば良い…というレベルですが、多くの駅にホームドアが設置されてしまった現在では、なかなか叶わぬことかもしれません。1番線で特急の通過待避をしている電車は、2220形でしょうか。本厚木行きの準急列車です。将来は、ここ新百合ヶ丘駅にも、一部の特急ロマンスカーが停車するようになります。

続いて2番線には、箱根湯本・片瀬江ノ島行きの急行列車が到着しました。1番線の列車は準急でありながら、特急・急行と続けて2本の優等列車に追い抜かれたわけで、ちょっと悲しいですね。急行の方は、この先の相模大野で分割され、それぞれ小田原線と江ノ島線を走ることになります。手前の4両は2400形で、「HE車」(High Economical car)と呼ばれ、中間のデハ2400形と両端のクハ2450形は車体の長さが大幅に異なっています(約19mと16m)。それにより、編成として見た場合にはドアの位置がほぼ一定間隔に揃うという、面白い特徴を持った、4両固定編成の車輛です。先頭のクハ2478は、昭和43年8月にクーラーが取り付けられ、通勤型では初の冷房試験車となりました。

新百合ヶ丘から乗った小田急の電車を向ヶ丘遊園で降りて、南武線の線路まで歩いて来ました。この日のもう一つの目的は南武線の快速電車です。旧形国電しか走っていなかった南武線に初めて新性能車が入ったのは昭和44年の12月。武蔵小金井電車区のオレンジ色の101系6連を借りて、川崎・登戸間に「快速」電車が走り始めました。途中の停車駅は乗換駅の武蔵小杉と武蔵溝ノ口に絞りましたが、60分間隔で6往復、普通列車との接続も無く、お世辞にも利用しやすいとは言えない存在でした。後に中原電車区に配置されたカナリヤ色の101系に変わり、正面に「快速」という大きな表示板も掲げられるようになりましたが、結局、この年(昭和53年)の10月には廃止されてしまいます。

昭和47年以降、本格的に新性能車101系が導入されるようになった南武線ですが、この当時は、まだ旧形国電も少しだけ残っていました。宿河原駅で見たこのクハ79形は、前面の表情は101系に近いものの、前照灯は屋根上に載っているので、8年半前に常磐線で見た車輛と同じタイプでしょうか。車体側面にはウィンドウ・シルやヘッダーが見られますね。長い間、南武線と言えば「下駄電」のイメージでしたが、この年(昭和53)の7月にお別れ運転をして、旧形国電は姿を消します。この頃は既に101系も古くなり、後に103系に、更に205系に置き換わります。写真の右端で分岐して上りホームをかすめ、大きく右へカーブして行く線路は、多摩川の土手へ向かっていた砂利採取線の廃線跡。

南武線を「武蔵溝ノ口」で乗換え、東急の「溝の口」から田園都市線に乗って「たまプラーザ」駅へ。ホームの東端から上り方向を望んで写真を撮りました。次に来た電車は各駅停車の「つきみ野」行き。デハ3462以下の4両編成です。3450形と言えば、トップナンバー車を9年前に二子玉川園駅で撮っていますが、元は目黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄のモハ510形で、昭和初期から長い年月活躍してきました。総勢50両の形態は個々に異なり、両運車も片運車もあり、前面も非貫通だったり貫通路があったりと、一見しただけでも個体差が感じられる形式です。田園都市線はこの翌年まで走っていたようで、その後は大井町線や目蒲・池上線に集約され、平成元年に営業線上から姿を消しました。

駅の開業(昭和52年5月25日)からまだ1年も経っていない「あざみ野」で下車し、たまプラーザ駅へ戻るように、線路沿いを歩きます。走り去る上り列車は快速の渋谷行き。初めて見る列車ですが、ここ数年間、鉄道写真を殆ど撮っていない内に世の中はどんどん変化しています。10か月前(昭和52年4月)に新玉川線が開通し、11月から田園都市線の快速(この長津田発の列車)が二子玉川園から渋谷まで乗入れるようになっていました。また、この年(昭和53年)の8月には営団地下鉄半蔵門線が渋谷から青山一丁目まで開通し、田園都市線から新玉川線経由で半蔵門線への直通運転も始まります。しかし、この列車が将来、東武へ直通することになろうとは、全く想像もできませんでした。

前回の8500系の写真に見えていた道路橋の上から、たまプラーザ方向を望んだ場面です。現在の同地点の様子を見ると隔世の感があり、感動を覚えます。元は東横線のスターだった青蛙5000系。当時の田園都市線を走る身は、都落ちしたという感もありましたが、高規格の線形で敷設された線路上を堂々たる5両編成で走る姿には風格もあり、絵になる存在だったとも言えるでしょう。目蒲線の3両編成よりは幸せだったかもしれません。この日の撮影はこれで終わりますが、寒い日だったのか、風邪を引いてしまいました。そして、この先も鉄道写真を撮る目的で出掛けることは殆ど無くなります。一番の趣味は「野山歩き」になり、関東平野はあちこち歩き回るのですが。 【大学3年編・終】

気持ちの良い初夏の一日、中学以来の友人Y君との恒例の関東散歩は、埼玉県の越生界隈を訪ねるハイキングとなりました。山の中腹にある「無名戦士の墓」まで登ったり、都電の面影橋同様の太田道灌伝説の残る「山吹の里」を訪れたり、国鉄八高線の毛呂駅に近い出雲伊波比(いわい)神社の境内でピンク・レディー(ウォンテッド)を演じたり、楽しい一日を過ごし、その最後に「都電」を訪ねました。毛呂山町の武者小路実篤ゆかりの「新しき村」に、都電7022号の廃車体が保存されています。元は幼稚園の施設として利用されていたそうですが、かなり美しい状態に保たれていました。昭和43年に廃車となって払下げられた後、ちょうど10年間ここに置かれていることになります。

都電2022号の廃車体の前でY君と二人、記念撮影をすることになりました。どうせなら横を走る八高線の列車を入れてみたくなったものの、セルフタイマーを仕掛けて走らねばなりません。遠くから気動車のエンジン音が聞こえて来て、一か八かの挑戦をした結果は…まぁ上出来でしょうか。この時、ここで大相撲夏場所の千秋楽のラジオ放送を聴きました。横綱北の湖と大関若三杉の優勝決定戦に大興奮しますが、結果は「憎らしいほど強い」北の湖の勝ち。しかし翌場所には「横綱若乃花(2代目)」が誕生します。都電2022号は昭和29年に1115号からの改造で誕生し、最後まで神明町車庫にいた車輛でした。そして、この場所は将来、都電ファン仲間と共に何度か訪れる「聖地」となります。

大学4年も、あっという間に夏休み。この間には、自分やY君の母校でもある新宿区立牛込第三中学校で教育実習をしたり、その同じ時期に、4年生になってもまだ引退していない「ハモソ」のコンサートで演奏したり、横浜市の教員採用一次試験を受けに(今思えば不思議な縁で)金沢八景の横浜市大まで行ったりと、やたら忙しい頃でした。そんな中、卒論に備えた読書にも飽きた頃、気晴らしに府中の「すもも祭り」を訪れ、国鉄下河原線の廃線跡も歩いてみました。貨物線として全線が廃止されてからも既に2年経ちますが、5年前の3月までは、この線路を国電が走っていました。後には快適な遊歩道となって、「ぽこぺん」仲間のオフ会でも何度か訪れることになります。

学生時代最後の夏休みも、残り1週間。この日は「武蔵野散歩」をしたくなり、西武池袋線の狭山ヶ丘から小手指ヶ原古戦場、北野天神社、荒幡の富士などを歩きました。山口城址通りが多摩湖へ出る直前の踏切では、西武山口線のSL列車と出会います。そういえば、前年の夏には後輩の女の子と、この列車に乗りに来ました。「今朝の空がとても綺麗なので電話しちゃいました」とか、二人で銚子へ行ったり、その子が20歳になる夜をオールナイトで一緒に過ごしたりと、逸話の多い子でしたが、冬の訪れと共に自然消滅しています。この532号(5形)は台湾から来たコッペルで、後に北海道の丸瀬布で静態保存された後、今は「KATO」の関わる「鶴ヶ島ガーデンパーク」に保存されています。

この日は、ひさしぶりに比較的まとまった枚数の京王線の写真を撮りました。翌日の昭和53年10月31日は、いわゆる「京王新線」が開通する日。つまり、この日までの京王線は新宿から初台・幡ヶ谷を経由して笹塚へと走っていましたが(初台の先まで地下線)、それとは別に新しい新宿(新線新宿)駅から甲州街道下を通る地下新線を建設し、実際は別線となる両線を併せて複々線として使用する…というプロジェクトです。旧線にある初台・幡ヶ谷の両駅は新線に移され、旧駅は廃止されます。まずは新宿方向を見た写真ですが、やって来たのは新宿発の下りの快速、京王多摩センター行きの5000系。いつの間にか7連に昇格していたようですが、新しいタイプのクーラーを装備しています。

一見すると前回と同じ場所で、同じ5000系…と思いがちですが、実はちょうど反対(「真逆」という言葉は嫌いです)にあたる場所で、先ほどは3・4番線ホームの東の端にいて新宿方向を見ていましたが、今は1・2番線ホームの西端から代田橋・明大前方向を望んでいます。外側の線路、つまり1・4番線は京王の本線で、中の2・3番線は京王新線に繋がります。奥へ延びている中央の2線は、新線新宿方面から来る列車の折返し用の引上線。都営地下鉄新宿線が京王新線と新宿で繋がれば、地下鉄から直通の笹塚止まりの列車が使うようになります。4番線に来た列車は新宿行きの快速で、明日からは新線新宿行きに変わります。手前の3両の5100系には、クーラーが搭載されていませんね。

再び反対側の幡ヶ谷・新宿方向を望みますが、今度は1・2番線ホームの東端に立っています。新宿からの「京王線」(明日からは「京王新線」と区別して呼び分けることになります)を走って来たのは京王八王子行きの特急6000系ですが、この当時は既に、優等列車の主役は5000系から6000系に移りつつありました。相変わらず好きになれない顔の6000系ですが、登場時と比べて、行先表示器全体が黒バックになったり、窓下に番号が記されたり、赤帯が直線状になったりと、表情が多少は引き締まって、「間抜け感」も少しだけ改善されたように思えます。それにしても、いくら外観が嫌いだとは言え、手厳しい評価ですね。実際、いつまで経っても「乗りたくならない電車」でした。

やはり特急と言えば5000系ですよね~♪ 手前の3連は5100系で、かまぼこ型の集中式クーラーを搭載しています。向かって行く先は京王線経由で旧来の新宿駅。特急と急行と一部の普通列車は、明日からも同じルートを走ります。両渡りポイントで結ばれた線路とその手前の線路で構成される複線は、明日開業する京王新線で、日中は京王多摩センター発着の快速と、一部の普通列車が利用することになります。途中の幡ヶ谷・初台の両駅は「京王新線」上に移されるので、「京王線」経由の場合は普通列車でも、その両駅には停まらないことになり、逆に新線経由の快速は、その区間は各駅に停車します。つまり、新宿と笹塚の間では、快速と普通との逆転現象が起こるわけですね。

新宿から初台・幡ヶ谷と停車して「京王線」を走って来た、つつじヶ丘行きの普通列車2010系。この日までは各駅停車ですが、明日から新宿の次は笹塚になります。「京王新線」を走れるのは当面6000系だけで、これらの「グリーン車」や5000系は京王線だけを走ることになり、ルートは変わりません。1年半後に都営地下鉄新宿線が開通するまでは、新線新宿・笹塚間の新線内だけを走る普通列車も設定され、笹塚駅西側の引上線を使って折返します。新線新宿駅は従来の新宿駅とは少し離れていて、地下深いこともあって国電からの乗換には時間が掛かります。初台・幡ヶ谷の利用者にとっては、明日以降、快速が停まるという恩恵は被るものの、多少の不便を強いられることになります。

デハ2070(デハ2060形)は2010系の第3次車で、昭和37年8月、日立製作所製の電車です。5000系が登場する1年前に作られたのですね。デハ2020とコンビを組んで、間にサハ2510・2560という2両の付随車を挟んだ、不揃いな4連で走ったそうです。後に中間車は、サハ2520・2570に変更され、車体の外観は揃いましたが、ベンチレーターは異なり、第4次車ほどの編成美には至りませんでした。それでも塗装は素敵ですね。京王グリーンは、東急グリーンよりも好きな色合いです。自宅最寄の「つつじヶ丘」行きというのも嬉しいですが、この車輛は電照式の方向幕を装備しているのに、どういう事情か、その上に鉄製の(?)行先板を差し込む枠が貼り付けられ、使用されているようですね。

笹塚駅の1番線に停車する、京王多摩センター行きの5000系快速。明日からは基本的に、日中の快速および朝夕の通勤快速は新線新宿発着となります。20m4扉車仕様の京王新線には6000系しか入れないので、この列車も6000系に置き換えられて、2番線側を発着するようになります。同時に、従来は通過していた通勤急行・通勤快速も笹塚駅に停まるようになり、特急以外の全列車の停車駅に昇格します。朝の通学時、混み合う「通快」に我慢して乗ると、日中利用している快速と違って下高井戸と笹塚を通過する優越感を味わえましたが、それも明日からは過去のものとなります。そして、当面は新線新宿止まりの京王新線ですが、1年半後には都営新宿線との直通運転が始まります。

夕暮れ迫る頃、笹塚から隣の幡ヶ谷へ移動して、地上駅の最後の様子を1枚撮っておきました。一番相応しいのは、やはり5000系の快速新宿行きでしょうか。5000系は明日からもここ(京王線)を通りますが、快速は基本的に地下の京王新線経由となり、6000系による運転に変わります。そして、幡ヶ谷は地下駅になり、この地上駅は廃止されます。更に将来はこの区間も地下線化されますが、この当時、それは知らなかったと思います。この時点では次の初台駅の直前から地下線に入るので、通過中の電車がヘッドライトを点灯しているのは、夕方ということではなく、そのためでしょう。この日まで快速は幡ヶ谷駅を通過してきましたが、明日からは地下の新線の新駅に停車します。

よほど5000系の快速列車への拘りがあったのでしょうか、この日の最後にもう1枚、夕陽が沈みかけた京王稲田堤駅まで移動して、快速同士のすれ違いを撮りました。この翌日の京王新線開業の記録は専ら8ミリフィルムで撮影したため、写真は残っていません。今となっては8ミリ映像も見られず、もったいないことでした。この当時は8ミリカメラで鉄道を撮っていたので、結果として残念な時代になってしまっています。さて、この後、卒業論文を纏めると同時に、ハモソの演奏会も最後の出演となりましたが、それと併行して、自分にとって最大級の出来事が立て続けに起こり、その先の人生に大きな影響を及ぼすことになります。長く生きていると、そういう時期って、あるものですよね。

運命が激しく動いた昭和53年の初冬。11月21日の23歳の誕生日は急展開で、後輩のKさんに二人きりでお祝いしたいと言われ、その後の人生を左右する「大きな夜」となりました。29日はハモソの最後の定期演奏会と打上げコンパ。その夜も二人で過ごします。12月に入って、徹夜の卒論仕上げと製本。締切ギリギリの提出で受理され、留年せずに何とか卒業できることになりました。就職はまだはっきりしないものの、横浜市と埼玉県の教員採用試験には合格しています。恒例のY君との「年末小旅行」の栃木県烏山では8ミリばかり撮っていて、辛うじて「鉄道写真」と言えるのは、烏山線終点の1枚だけでした。年が明ければ翌年は、自分の人生が大きく動くことになります。 【大学編・完】

就職して初めての夏休み。関西一人旅は和歌山(橋本)の姉の家に泊めてもらい、この日は吉野を訪れました。近鉄吉野線終点の吉野駅に近い「千本口」から「吉野大峯ケーブル自動車」の運営する短い(349m)ロープウェイで「吉野山」へ上がり、あとはひたすら歩いて登ります。途中、ゴンドラの廃車体が置かれていて驚きましたが、場所はかなり山奥になる金峯(きんぷ)神社の入口だったようで、案内所として利用されていたのかもしれません。ロープウェイの開業は昭和4年ということですが、その時から使われていた搬器でしょうか。昭和41年に現行のゴンドラに交換されたそうですが、どちらもケーブルカーのような平行四辺形の側面で、車内も階段状という構造が珍しいですね。

昭和54年度。自分の生活が大きく変わっています。就職先は横浜市。赴任校は当時戸塚区の(翌年に分区で泉区になる)中学校に決まりました。市内でも田舎と呼べる地域で、当初は調布の自宅から2時間半もかけて通勤したものの、新任の大変さも加わって、さすがに厳しく、アパートの空きを待って、4月下旬からは東横線の反町で一人暮らしを始めます。私生活でもいろいろあり、大学の卒業間際に付き合い始めたKさんとはその後も続いています。夏休みには一人で関西旅行。鉄道写真を撮る旅ではなく、「乗り鉄」が中心で、写真も殆どありませんが、途中で気まぐれに撮ったのは南海大阪軌道線の内の阪堺線。堺市内の、この場所ですね。背景の建物は消防署だったようです。

この日の行動…どころか、この旅行自体の行程も全く覚えていないのですが、堺から南海で難波へ出たのでしょう。そして初めて入った「湊町」駅。かつての関西本線のターミナルとはいえ、昔から地図で見て、南海電車の大規模な難波駅に程近い割に、日蔭者のように思えていた駅です。さて、実際に訪れてみると…う~ん、何と言えば良いのやら。実は、あまり覚えていないのですが…。頭端式の櫛型ホームには似つかわしくない101系。しかも東京では103系にしか見られない山手線のウグイス色塗装で、前面には黄色の太帯まで。がらんとした構内や、利用客の姿が殆ど見られない不思議さとも併せ、どこか異世界を感じさせます。後に駅名は「JR難波」に変わり、地下駅となりました。

夏休みは明けましたが、一人暮らしの気楽さです。いつも関東平野を歩いてきたY君を今回は自宅に泊め、翌朝早く横浜を発って西へ向かい、伊豆方面を日帰り旅行しました。これも「鉄」ではなく歴史散歩で、駿豆線を韮山で降り、源頼朝が配流された蛭ヶ小島や、北条時政の願成就院、韮山反射炉を利用した鉄砲製造で有名な江川太郎左衛門の屋敷などを訪ねます。降ったりやんだり小雨模様の日でしたが、それでも楽しい一日を過ごしました。少しは慣れてきたとはいえ、激務で疲れる日々の中、ホッと一息つける休日でした。西武鉄道そっくりの伊豆箱根鉄道1000系は、編成によって表情が大きく異なりますが、これは西武701系似の2次形で、1005Fか1007Fのどちらかでしょう。

新任教師ということで、中学3年の国語の授業と副担任、および1年の社会科(地理)を担当していた2学期のある日、鉄道好きの3年生YM君と私鉄談義で盛り上がり、横浜の郊外からは少し遠い場所になりますが、千葉県方面の鉄道を訪ねようということになりました。10月14日、ちょうど「鉄道記念日」にあたる日曜日です。アプローチだけでも遠いので、あちこちは回れませんが、まず常磐線で馬橋へ行き、総武流山電鉄に乗って終点の流山まで行きました。この年から西武の車輛ばかりを次々に導入するようになり、まず501系を譲受した1200形3連の「流星」号・「流馬」号が走り始めています。オレンジに白帯と、水色に白帯という塗装で、この後も編成ごとに色を変えるようになります。

流山駅のホームに、モハ1101が停まっています。8年半前に来た時と殆ど同じ光景ですが、良く見れば、モハ1101のパンタグラフは交換されていて、前面の裾には少し傷みも見られます。また、待合室手前の木製の電柱は撤去されていますし、右の崖上の市役所の庁舎も建て替えられているようですね。右手の側線には、初の3両固定編成となった1200形「流星」号(クモハ1201-サハ61-クモハ1202)の姿も見えます。元は西武の501系(クモハ515-サハ1527-クモハ516)でした。前回見た「流馬」号は、クモハ1203-サハ62-クモハ1205(西武クモハ509-サハ1509-クモハ510)です。流山へは、この10年半後にY君と、そして35年後には「ぽこぺん」のオフ会で、また訪れることになります。

流山まで往復し、馬橋へ戻って来ました。常磐線のホームから流山電鉄の乗場を見ていますが、8年半前に来た時と違って、ご覧のように常磐線は複々線化され、流山線のホームは独立しています。停まっているのはモハ1002-クハ55の編成で、廃線となった東濃鉄道から来た車輛です。クハ55の前身である東濃クハ210は、8年前に駄知で撮っていました。国鉄の快速線を行くのは交直両用電気機関車EF80形の23号機。単機回送でしょうか、ローズピンクの車体が魅力です。こうして見ると国鉄型もなかなか良いものですが、やはり自分としては、奥にいる私鉄車輛が好きです。さて、この後は「新しい路線」に乗りに行くので、常磐線で松戸へ移動します。

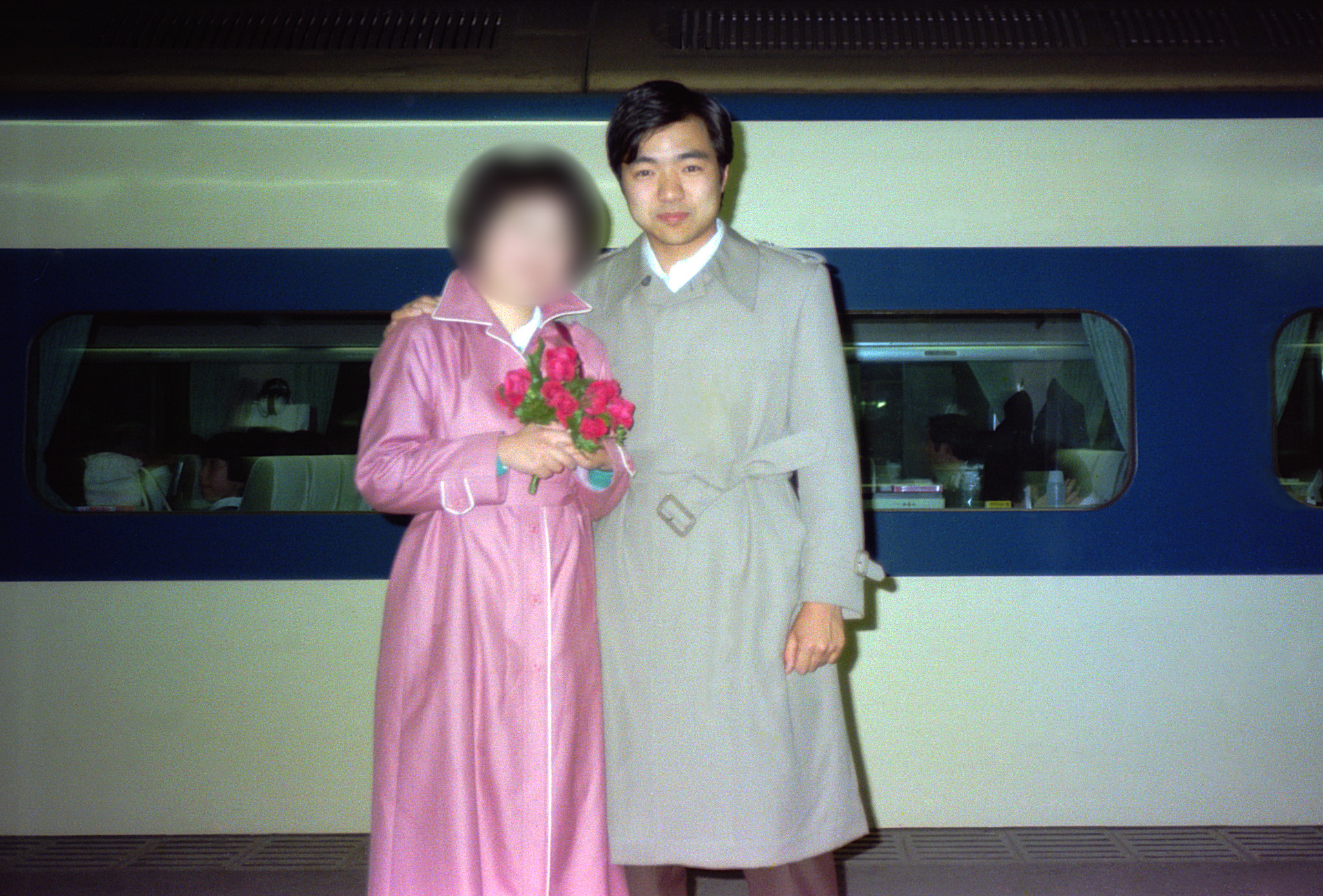

松戸駅から新京成電鉄に乗って…と言っても、北総開発鉄道直通の小室行きだったと思います。この年(昭和54年)の3月9日に、北総線の第1期区間である、新京成の北初富から小室までが新規開業しました。それまでの我が国の鉄道車輛では見たことの無いデザインの外国風「Σ(シグマ)形」「げんこつ電車」7000形も走り始めています。前面や側面窓周りのブルーの部分は難燃性のカラーフィルムの貼付で、これも日本初だそうです。窓は全て固定。車内には吊革も広告もありません。自分としては好きではない外観ですが、鉄道友の会の「ローレル賞」を受賞しました。当時の終点の小室駅にて、同行の中学3年生YM君と。鉄道ファンの少年は、地味で真面目で誠実な子が多いですね。

小室駅の2番線側には、新京成電鉄の車輛が停まっていました。北初富行きという表示なので、北総線内だけ走って折り返す列車ですが、先頭のモハ220は、元は京成の220形。戦後、昭和21年に帝國車輛で作られた17m級車です。この日の目的は、総武流山電鉄と北総開発鉄道の乗車でしたから、これで全て果たしました。駅の外へ出て周囲を眺めてみましたが、この先、千葉ニュータウンとなるはずの広大な土地も、この時はまだ「何も無い」という状態です。駅の入口で新米教師と中3生の記念撮影。彼も今や還暦を超えました。北総開発鉄道は高額な運賃という有難くないことで有名になりますが、現在、線路は成田空港まで通じ、スカイアクセスの路線としても機能しています。

新京成の北初富駅へ戻り、反対側の津田沼方面行きのホームへ移動。逆の松戸行きがやって来ましたが、当時の新京成では最新の車輛8000形でした。ちょうど列車の最後尾あたりから左へ分岐する線路が見えますが、暫定的に北総線の高架と接続する連絡線です。画面左には高架橋の端部が写っていますが、将来は手前に延びて江戸川を越え、京成高砂駅に繋がる予定です。それまでは、こちら新京成の線路を通って松戸へ出るという、曲線の多い迂回ルートを取ることになります。この後は京成津田沼から京成・東西線・日比谷線・東横線を乗り継いで横浜へ帰りましたが、夜は熱が出て一晩中うなされ、青白い魔物に襲われて「金縛り」に遭います。翌日は何とか出勤しましたが。

授業と清掃監督を担当していた(副担任でもなかった)3年3組の生徒から招待を受け、男女10名ばかりを引き連れて鎌倉を散歩しました。彼女も連れて来て♪というリクエストに応え、Kさんも一緒に参加。3組の副担任だった同期生の女性教諭(現在同じ町内に居住)も同行しました。そんな中、たった1枚だけ撮った江ノ電の写真は露出不足で、粗い画像になってしまいました。右端の1000形は登場したばかりの新型車輛で、そのお披露目か、ヘッドマークを掲げていますね。この当時、Kさんは週末になるたびに、一人暮らしの僕の部屋を訪ねて来てくれていました。さだまさしの『あなた三昧』ではありませんが、ささやかな幸せを味わいながら、比較的穏やかな「甘い生活」を送っています。

社会人になっても…と言うより、むしろ普段の自由時間が減って「冬休み」の有難みが増したこともあり、中学以来の友人Y君との「年末小旅行」は、ますます楽しみになってきました。この年は9回目。そして、給料をもらえる身になって初めての年末だからというわけでもないでしょうが、今までにない贅沢(?)、東武の有料急行「りょうもう」号に乗ってのアプローチとなりました。ビジネス急行という位置付けの1800系の車内はすっきりシンプルで、回転式クロスシートではあるものの、リクライニング機能はありません。終点の赤城まで乗り通し、日光線の特急よりは安い料金で優等列車の乗心地を味わうことができます。赤城駅に到着し、Y君に記念写真を撮ってもらいました。

東武桐生線は終点の赤城駅で上毛電鉄と接続しています。上毛線は国鉄両毛線の桐生駅に近い西桐生から、ここ赤城や新里・大胡を経由して、終点の中央前橋まで25.4km。赤城山の裾野を東西に走る路線です。同じ区間を結ぶ国鉄の両毛線が伊勢崎を経由するため大きく迂回するのに比べ、距離は短いのですが、ローカル私鉄ゆえの施設の貧弱さと、駅数が多いこともあって、かえって時間は掛かります。黄色い塗装が目立つデハ101は、昭和3年の開業時以来走り続けている16m級電車で、神戸の川崎車輛製。主力車でしたが、西武からの譲渡車が走り始めると、活躍の機会は減りました。それでも101号は令和の今まで生き延びてイベント等に使用され、104号も保存されています。

赤城から一旦戻る形で終点の西桐生まで乗車し、桐生天満宮を見学の後、再び上毛線に乗って赤城を経由、路線の中間の大胡まで来ました。駅を出て振り返り、鏡に自分を入れた写真を撮ってみましたが、全てが半端ですね。同じ黄色の電車でも、こちらはスッキリしたノーシル・ノーヘッダー、アルミサッシのデハ801。前身は、信濃鉄道(大糸線)が大正14年の電化の際に製造したデハ1形で、国有化されて鉄道省のモハ20形となり、昭和28年の「車両形式称号規程」の改正でモハ1100形(1101)に変更されました。昭和30年に上毛へ来てデハ801となり、昭和37年に車体更新されて、こういう姿になっています。当時は活躍していたようですが、少し後の昭和56年に廃車となりました。

「年末小旅行」(北関東冬景色)の日ですから、例によって田園地帯を歩き始めます。赤城山を背景に、西武から来たクモハ351形-クハ1411形の2両編成。上毛ではデハ230型-クハ30型となっています。しかし、好きな湘南顔のデハの表情は撮れず、こちらのクハ側の1枚で終わってしまいました。とはいえ、この日もY君と楽しく歩き、充実した時間を過ごせました。さて、この冬休み中、Kさんは名古屋の自宅に帰省していて、こちらは自由な身を謳歌していますが、夏休みのような浮気もせず、「良い子」で暮らしています。けれども、年を越して昭和55年を迎えると…Kさんも大学を卒業し、僕自身の人生も、ますます大変なことになりそうです。「さっしい青年」の運命や如何に?【昭和54年・終】