さっしいの鉄道風景 <昭和55年(1980) 3-7月>

⇒ ぽこぺん

昭和 42/8

43/7-8

44/2

44/3-4

44/5a

44/5b

44/6a

44/6b

44/7a

44/7b

44/8a

44/8b

44/8c

44/9

44/10

44/11-12

45/1-3

45/3-4

45/4-5

45/6

45/7

45/8

45/9-11

46/1

46/3a

46/3b

46/4-5

46/5

46/7

46/8a

46/8b

46/8c

46/8d

46/8e

46/9-10

46/11-12

46/12

47/1

47/3a

47/3b

47/3c

47/4-7

47/7a

47/7b

47/8a

47/8b

47/8-11

47/12

48/1-3

48/5-10

49/7-50/3

50/7-52/7

53/2-54/12

55/3-7

55/8

55/10-12

56/1-7

56/7-8

44/9 44/10 44/11-12 45/1-3 45/3-4 45/4-5 45/6 45/7 45/8 45/9-11 46/1 46/3a 46/3b

46/4-5 46/5 46/7 46/8a 46/8b 46/8c 46/8d 46/8e 46/9-10 46/11-12 46/12 47/1 47/3a

47/3b 47/3c 47/4-7 47/7a 47/7b 47/8a 47/8b 47/8-11 47/12 48/1-3 48/5-10 49/7-50/3

50/7-52/7 53/2-54/12 55/3-7 55/8 55/10-12 56/1-7 56/7-8

≪ 画像をクリックすると拡大表示されます ≫

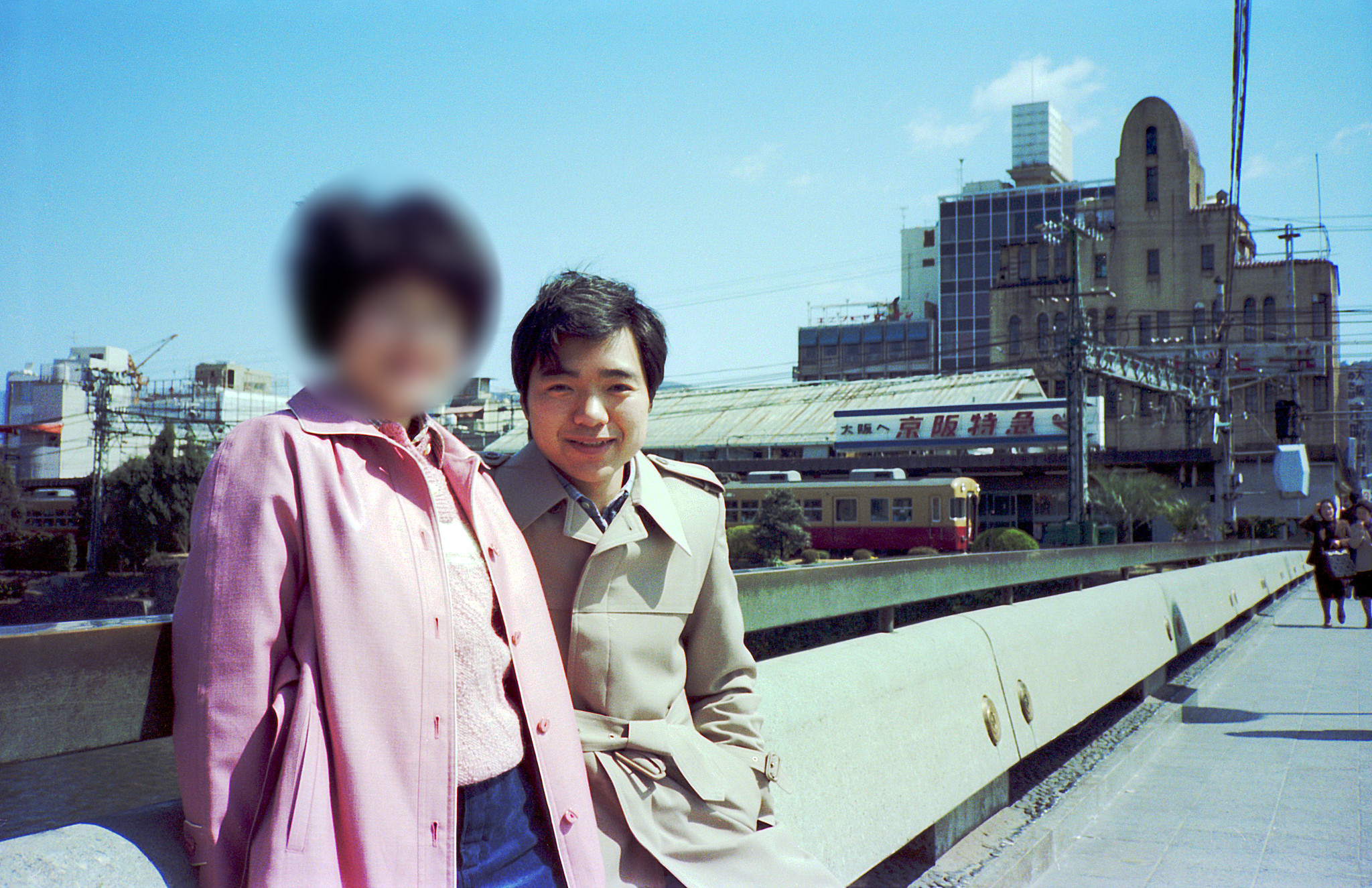

ありゃぁ~! なんと、いきなり「人生の墓場」を迎えてしまいました。一昨年から何かと話題のKさん。まさか、こんなに早く結婚に至るとは…。渋谷の東急文化会館で式を挙げ、夕方、友人たちに見送られて(「ことぶき周遊券」を利用したので入場券が10枚付いてました)、その日のうちに東京から脱出します。とりあえず京都まで行きますが、たかだか3時間足らずの新幹線ということで、そこは貧乏根性を発揮して、「普通車」によるハネムーンのスタートとなりました。この晩は東山(蹴上)の「都ホテル」に泊まり、翌朝は京阪の京津線を8ミリフィルムに収め…なんともまぁ「鉄分」優先の新婚旅行。もちろん、翌日の出発も京津線の「路面電車」に乗って…という、前途多難な(?)始まりです。

路面電車の次はテレビカーでした。しかし、せっかく乗った京阪の3000系も、三条から四条まで、たった一駅で下車。いったい何をやってるんだか…の新婚旅行ですね。まぁ、ここに至るまでには長い道のりがあり、二人で散々計画を練って組み立てた大旅行です。オーダーメイド・コースの「ことぶき周遊券」を作ったので、国鉄のグリーン車は2割引になりますが、ここまで、まだその恩恵には浴していませんね。それにしても、この先、大阪まで京阪特急に乗っても良かったのですが、それ以上に魅力的なコースを考えています。…と言っても、私鉄好きな鉄ちゃんにとって…という意味ですが。まずは京阪の四条駅を出て、京都の街を歩いて…?

四条大橋の上で、京阪特急3000系を背景に…。大好きな色の、大好きな電車。そして…大好きな新妻? う~ん…。鴨川の風で、髪が凄いことになっちゃってますが…。新婦は大学の卒業式から一週間。「永久就職」(今や死語?)を選んだため、就職課から呼び出しを受けたとか。新郎にしても、社会に出てからまだ1年も経っていません。はたして、この先二人は、やって行けるのでしょうか? まぁとりあえず、ここから(すぐ先の)阪急の河原町地下駅まで歩きます。そして初めて乗る、格調高く気品のある阪急京都線の(料金不要)特急6300系。梅田に着いて、国鉄の大阪駅から、やっとグリーン車に乗ることができました。それさえも、特急ではなく、気動車急行列車なのですが。

大阪駅から、一気に鳥取駅へ。キハ58系のディーゼル急行「みささ3号」。東海道本線・山陽本線・姫新線・因美線と、5時間かかっていますが、「ことぶき周遊券」のお蔭で割引料金でキロ28に乗り、快適なグリーン車の旅を楽しむことができました。「みささ3号」は、この先の倉吉行きだったと思います。また、途中の津山までは「みまさか3号」を併結。津山からは岡山発の「砂丘4号」を併結して来たはずです。変幻自在の気動車急行列車網で、楽しい時代です。それにしても、マニアックなルート。この日はひたすら「乗り鉄」で、自分としては大満足ですが、新妻にとっては「ど~でもい~」ことだったでしょう。でもまぁ、夕食は「松葉蟹」料理のフルコースですから、喜んでもらえると思います。

あれれっ? 新婚夫婦に早くも亀裂? 鳥取砂丘を歩き回ってグッタリ疲れた午後、この日は一転して各駅停車の旧形客車で海岸沿いの山陰本線を走りました。車内では、新郎くんは景色や列車の8ミリ撮影に夢中です。余部橋梁でもデッキでドアを開けて動画を撮っています。ほったらかされた新婦さんは寂しく読書? 到着した駅では「城崎にて」を演じたくて(?)こんな茶番写真を撮りました。殆ど意味不明ですが、8ミリ動画では更に「やらせ」が横行し、新妻さんも少々ご機嫌斜めです。城崎では街中の大谿川沿いの道を歩き、ロープウェイで大師山に登り、もちろん温泉も堪能し、この夜のお料理も「蟹づくし」でした。そういえば、お昼の駅弁も「かに寿司」。そのせいで、歩き方も横這いに?

午前中は城崎周辺の比較的マイナーな観光地巡り。まず対岸からの渡船にて玄武洞を訪れますが、自然が生んだ造形に感動しました。日和山海岸バス往復は、オーダーメイドの「ことぶき周遊券」を作るために周遊指定地を増やす作戦で、捨てても良いコースでした。疲れもあって、あまり気乗りせずに訪れましたが、海も空も荒れ始めています。城崎12時31分発の急行「大社」号で、雨の中をキロ28形のグリーン車に揺られます。途中、丹後山田を通りますが、新婚旅行ゆえ、さすがに加悦(かや)鉄道の探訪は組み込んでいません。また、列車の姿も車窓風景も8ミリ撮影を優先したため、写真としては殆ど残っていないことが残念です。この日は1時間半ほどの短い乗車でした。

小雨の中、下車したのは「天橋立」駅です。急行「大社」は、そのまま乗っていれば小浜線を全線走り抜け、敦賀から米原経由で名古屋まで行けますが、その区間の乗車は翌日に回します。列車から降りてすぐの記念撮影。いかにも国鉄らしい安定した様式の駅名標ですが、ちょうど10年後の平成2年(1990年)4月からは「北近畿タンゴ鉄道」の駅に生まれ変わります。そんな地方の鉄道の未来も知らず、ましてや自分たちの将来なども何も見えていない旅ですが、今夜はこの地に泊まります。旅館「玄妙庵」に到着し、部屋のカーテンを「リモコン」で開くと、目の前には日本三景の一つ、天橋立の絶景♪ 素晴らしい演出です。雨ですが、部屋から景色を堪能できました。そして、最後の「蟹」…

実は、天橋立の宿に「玄妙庵」を選んだ理由は別にありました。敷地内には、なんと廃線跡が…。「なかや旅館」経営の玄妙遊園には「ロマンスカー」という名の、れっきとした私鉄(地方鉄道)が存在しました。…と言えば仰々しいですが、斜面を登る小さな鋼索鉄道、ミニケーブルカーです。浦島-乙姫間94m、軌間880mmの単線並列(?)で、公式には昭和35年、実際は27年よりも前に運輸開始。昭和天皇の行幸もあったとか。訪問時は情報も無く、まだ運転されているかも不明でしたが、現地を訪れてみると…ご覧の通り、残骸しかありませんでした。一時期、関西方面を中心に流行ったミニ鋼索鉄道で、4年前に和歌山県の新宮で乗った「近鉄観光」の鋼索線と似た規模のものだったようです。

新婚旅行、最後の朝は奇跡的に晴れて、船で対岸の傘松へ渡ります。丹後海陸交通の鋼索鉄道(ケーブルカー)で登った傘松公園では天橋立も反対からの眺めとなり、更に「股のぞき」によって天地さえも逆転。成相寺にも参詣し、帰りはケーブルに並行した全長370mのリフトで下りましたが、これも「甲種特殊索道」と呼ばれる、広義の鉄道です。さて、大団円は、天橋立13時59分発の急行「大社」のグリーン車で名古屋までのんびり旅行…で済むはずでしたが、駅に届くはずの荷物が手違いで遅れ、列車に乗り損ねてしまいました。急遽、綾部経由で京都へ出ることにします。そんなハプニングもあったものの、新婚旅行からは無事に帰還。そして、二人の新しい生活が始まりました。

新婚生活が始まって1か月。ゴールデンウィーク前半の飛び石連休中の「天皇誕生日」に、身近な場所での軽い行楽として、妻と二人で「町田ぼたん園」を訪れました。町田市とは言っても北西の外れ、地図で言えば左へ細く飛び出た形の、相模原市と八王子市に挟まれた地域に当たります。最寄駅は国鉄横浜線の「相原」という知名度の低い駅ですが、当時の新婚所帯は相鉄の瀬谷駅の近くでしたから、相鉄・小田急・国鉄を利用して大和・町田経由で行ったのだと思います。ここ町田市の西端部には、この4年後に法政大学が進出します。また、駅名標では北側の隣の駅は「かたくら」となっていますが、17年後の平成9年4月1日、「片倉」駅との間に「八王子みなみ野」駅が開業します。

ひさしぶりに普通の鉄道写真ですね。春から新婚生活が始まり、昭和55年度は仕事も2年目。初めて中学2年の学級担任となり、授業は3年生も担当しています。そんな中、夏休みに、名古屋にある妻の実家を訪ねました。そして自分は、毎日のように電車の乗り歩き。この日は名鉄三昧で、まず犬山方面を訪れました。道路併用の犬山橋。その上を路面電車ならぬ、大きな図体の名鉄電車が次々と渡って来て、そのたびに車体も橋も揺れます。知多半島東海岸の河和(こうわ)行きの急行は3扉ロングシートの3550系。モ3550形とク2550形のコンビです。先頭はモ3554で、編成は整っていると思いきや、4連の内の3両目は、どうやら2扉車のようですね。モ3500形でしょうか。

今度は7000系パノラマカーが、ミュージックホーンを甲高く鳴らしながら、ゴロゴロと路面を走って行きます。これから木曽川に架かる道路併用橋を渡り、その先は新鵜沼駅なのですが、行先板は、手前にあたる「犬山」を大きく表示し、終点である「鵜沼」はごく小さく書かれていますね。ネームバリューのある観光地「犬山」を強調したい気持ちは分かりますし、利用者も多くは犬山遊園で下車したのでしょう。ここは「犬山遊園」駅の前ですが、思えば昔、小学生時代の家族旅行の際に日本ラインの船下りをして、ここで下船し、この線路が見える食堂で食事をしたことを覚えています。旧形電車の大きな台車が目の前をガラガラ通り過ぎ、それを眺めながらオムライスを食べた記憶があります。

前回までとは逆に、犬山橋側から犬山遊園駅を望みます。やって来たのは、犬山線・各務原線経由の新岐阜行き。方向幕の「高」表示は「高速」ですが、無料の特急の中に料金を徴収する座席指定列車が増えてきたので、区別するために設定された新しい種別です。そして車輛の方も、初めて撮る6000系。名鉄初の通勤型と言える車輛で、3扉車ですが、それでも車内はクロスシート、側面窓はパノラマカータイプです。この年の新製車から、窓は個別の開閉式になりました。向こうの店はレストランですね。昔からあるのなら、自分が小学生の時にオムライスを食べた覚えがある食堂は、たぶん、ここだったのでしょう。台車が良く見えた記憶があるので、階下の席だったのだと思います。

犬山遊園か新鵜沼から各務原線に乗って、新岐阜まで来たようです。名古屋本線側の1~4番線に続けての5~6番線が各務原線のホームで、6番線に小牧線の上飯田行き3700系が停まっています。モ3716-ク2716の編成は後期の高運転台タイプです。この後、モ3716は電装を解かれて3700系の最後の1両のク3716となり、築港線の増結用として平成8年まで働きます。その隣から発車して行くのは、美濃町線直通の美濃行きモ603複電圧車。スカーレット単色になっていますが、8年前に来た時は白帯が巻かれていて、引き締まって見えました。右端は岐阜市内線からの引込線で、留置中のモ554は、元は北陸鉄道金沢市内線のモハ2005でした。各務原線と繋がる線路は塞がれています。

名鉄の軌道線(路面電車)岐阜市内線。これまで国鉄の岐阜駅前と名鉄の新岐阜駅前で写真を撮ってきましたが、今回は少し北の街中へ歩いて「徹明町」交差点まで行ってみました。南西方向を望むと、駅前からやって来たのは、モ520形+モ510形(525+514)の2連。市内線の終点「忠節」駅以遠は鉄道線である揖斐線へ直通する、急行の本揖斐行きです。直通運転は昭和42年に開始されていますが、当初は市内線では単行の続行運転しかできず、忠節で連結して、そこから2連になって揖斐線を走っていました。それにしても、無骨な古豪車輛にスカーレット1色という装いは、どうも似合わない感じで、余計に鈍重感が出てしまうように思えます。後方のモ510形は、有名な丸窓電車。

徹明町交差点では南北方向と東西方向の線路が十字交差していて、南西側の一角には連絡側線があります。この内、通常運転されているのは南北の直進(駅前⇔長良北町)と、写真のように南と西(駅前⇔忠節)を結ぶ経路だけで、東西方向は普段は電車が走りません。美濃町線の起点となる徹明町電停は、東へ延びる直線上(画面右外)にあります。90度のカーブを曲がって行く揖斐線への直通列車はモ520形+モ510形ですが、この写真では510形側面の丸窓が分かりませんね。10年前に岐阜駅前電停で撮った写真があります。塗装も紅白の凝った塗り分けをしていた、この当時の方が好みですが、旧形車ですから、更に昔のクリームと緑の塗分けが一番落ち着くように思えます。

前々回と同じく、徹明町交差点の南側で、南北方向の道路(長良橋通り)を見ています。新岐阜駅前からやって来たのは、都電6000形そっくりさんのモ574でした。こういう異郷の地の、慣れない街でも何かホッとするのは、都電を見ているような気になるせいでしょうか。とはいえ、スカーレット1色というのは、どうも「どぎつい」感じがして、あまり好きになれません。10年前に新岐阜駅前でモ575を見た時も、8年前に田神線の市ノ坪でモ571を見た時も、クリームに緑という落ち着いた塗装で好感が持てました。良く見れば客用ドアは鋼製化されて窓ガラスはHゴム支持に、集電装置もビューゲルからZパンタに変わっていますね。この後、側面の窓枠もアルミサッシに交換されます。

今度は南側から徹明町の交差点を望んでいますが、前方には左へ曲がる谷汲行きの急行、モ510形の後ろ姿が見えます。本線の揖斐だけでなく、黒野で分岐する支線の谷汲へも直通運転があったのですね。自分が谷汲まで乗りに行くのは、1年後のことになります。手前は長良北町行きの電車で、この後、交差点を直進します。モ560形(566)は、元は北陸鉄道金沢市内線のモハ2200形(2206)。8年前には引込線に留置された姿しか見られませんでしたが、近代的でスマートなスタイルです。しかし、やはり「真っ赤っか」塗装は似合わないような…。そして、この電車も、前回見たモ570形同様、Zパンタ化と併せてワンマン化改造もなされていて、両サイドのバックミラーが仰々しく見えました。

この時は名古屋市内にある妻の実家に滞在していましたが、新岐阜からの帰りはパノラマカー最前列の席に座れたようです。前面展望を楽しみながら車窓風景を堪能。栄生(さこう)を過ぎて新名古屋に近付くと、地下へ潜るための下り勾配区間に入ります。この先に地下トンネルの入口がありますが、そちらからやって来たのは弥富行きの準急、3850系の2連でした。名古屋本線の途中、須ヶ口から津島線に入り、津島を経由して、たしか国鉄の地上駅としては日本一海抜の低い場所にある、関西本線の弥富まで走ります。手前のク2859は、車体のほぼ全金化改造と併せて高運転台化も実施されていますが、同様の改造でも、アルミサッシ化などのバリエーションもあったそうです。

岐阜からの帰りと同じ日だと思います。パノラマカーの展望席で新名古屋をスルーして、知立まで乗車したようです。三河線との関係や、貨物連絡線などを確かめたくて、駅を出て名古屋本線の線路沿いに歩き、三河線との連絡貨物線が合流する地点へ向かったのでしょう。ちょうど今のこのあたりだと思います。画面の一番奥が、その知立信号所のはずです。東岡崎方面から7000系パノラマカーがやって来ましたが、特急ではなく急行の新鵜沼行きでした。この後、知立信号所を見たのだと思いますが、そこでは写真を撮っていません。そしてまた知立駅へ戻りながら、もう少しだけ撮影します。知立駅の歴史は複雑で、一筋縄では行かない変遷を経ていますが、それはまた次回にでも。

線路の北側へ回り、名古屋方面から来る列車を撮りましたが、西を向いているので全くの逆光となってしまいました。東岡崎行きの普通電車は6000系の2連。6000系は昭和51年に4両固定編成で登場し、53年以降は2両編成も加わりました。さて、この場所の右手には三河線の「三河知立」駅がありますが(現在は東方へ移転)、かつては、こちら名古屋本線のこのあたりに「東知立」駅がありました。以前は両者ともに「知立」駅を名乗って連絡通路もあり、更に昔は、三河鉄道の「知立」駅に対し、こちらは愛知電気鉄道の「新知立」という別会社の駅でした。三河知立駅と名古屋本線とは、この当時はまだ先述の連絡線で繋がっていましたが、そこを利用する貨物列車は減少していたようです。

この日の最後は、再び線路の南側から、新岐阜行きの「高速」列車をアップで1枚。昭和52年以降、名鉄の「特急」は料金を徴収する列車の称号となり、従来の無料特急は「高速」という新しい種別に名を変えていました。この体制は、平成2年まで13年間続きます。列車は5500系のようですが、先頭車は高運転台なのでモ5509でしょう。ただ、日本初の特別料金不要の「大衆冷房車」のはずですが、真夏なのにクーラーを使用していないのでしょうか、側面窓が開けられています。故障していたのかもしれませんね。さて、この日はここまでにして、妻の実家(名古屋市営地下鉄鶴舞線の「八事」)へ戻りますが、そこを拠点に、次回はもう少し遠出してみようと思います。

名古屋から近鉄に乗って、三重県の桑名へ来ました。今日は近鉄の特殊狭軌線(ナローゲージ)の一つ、西桑名から阿下喜までの「北勢線」に乗るつもりです。まず近鉄と国鉄の桑名駅に隣接した起点の西桑名駅付近で、少し写真を撮って行きましょう。始発駅を発車して来た762mmゲージの小柄な電車は、途中の七和止まり。「223」と記されていますが、元は昭和6年製の北勢鉄道モハニ50形で、三重交通時代以降はモニ221形となった車輛です。当時の近鉄は、合併した三重交通から引き継いだナローゲージの路線を、西桑名を起点とするこの北勢線と、近鉄四日市から出る内部(うつべ)線・八王子線の、計3路線経営していました。今回は北勢線だけの訪問となります。

桑名駅のすぐ南にある、道幅の狭い歩行者専用踏切。762mm・1067mm・1435mmという3種類のゲージの線路を一気に渡りますが、そこで国鉄関西本線と近鉄名古屋線の列車を同時に捉えることができました。両者とも南へ行くので下り列車。キハ58系は「紀州2号」あたりでしょうか。だとすれば桑名発は11時5分。紀伊半島をぐるっと回って天王寺着は19時44分ですから、始発の名古屋からは9時間掛かります。ロングランの急行列車もまだ多かった時代ですね。近鉄の方は「回」と「荷」を表示する古めかしい車輛。電動貨車だそうで、モワ52かと思いましたが、制御車「クワ50形」という珍しい形式です。前身は大阪電気軌道の1400系で、昭和15年製のクボ1500形(クボ1502)だそうです。

近鉄の線路を、今度は名古屋行きの特急が通過して行きます。相変わらず近鉄の車輛の形式は把握できていませんが、この顔の特急車は「新エースカー」12200系でしょうか? 前面下部の左右に行先・種別表示器の並んだ表情はあまり好きではありませんが、たぶん名阪間の主要駅停車の乙特急なのでしょう。その堂々たる姿には惹かれるものがあります。また、各線の接続や連携などを重視した近鉄特急網のダイヤや発券システムは、大いに感心したものです。この「車内特別急行券」はこの時のものではなく、吉野線の六田(むだ)列車区乗務員発行のものですが、全線に亘って運転される特急網に感動します。良く見ると、奈良線にはまだ有料特急が走っていない時代ですね。

ありゃぁ~。まぁ前回もかなり酷い写真でしたが、これはまた、どうしようもないブレブレ画像ですね。重たい一眼レフ(これ以降は名古屋の岳父から無期限で借りたペンタックス)を縦に構えたので安定せず、こういう結果になってしまいました。しかも近鉄特急は速いです。これは南の四日市・津方面へ向かう列車だと思いますが、11400系「新エースカー」でしょうか? 表情としては好きな顔です。行先表示板はブレてしまって読めませんが、2文字のようですし、黄緑色地に白文字は名阪特急だそうで…となると「難波」ではないかと思われます。名古屋から大阪難波までの名阪特急は、10年前に大阪の親戚宅へ行く際に姉と乗りましたが、また乗ってみたくなりました。

西桑名からナローゲージ路線の北勢線に乗って、終点の阿下喜(あげき)を目指します。途中、七和という駅で対向列車と単線交換しましたが、最初に見たモニ221形とは違い、近代的なスタイルの270系電車です。ク170形-モ270形の2連で、手前はク171。762mm軌間の車輛としては最長とされる15m車です。前面が切妻の2枚窓で、なかなか個性的な面構えですが、自分が乗っている車輛も270系のようです。そういえば、この写真を見て、何か違和感を覚えませんか? …そう、右側通行で交換していますね。ローカル線では必ずしも珍しい光景とは言えないかもしれませんが、この24年後、三岐鉄道の路線となった後の平成16年(2004年)に、左側通行に改められたそうです。

終点の阿下喜で降りて駅の横で撮ったのは、折返して西桑名へ向かう列車でしょう。ここまで自分が乗って来た車輛ということですね。あれ? でもこの2両は、側面のデザインが異なっています。左の電動車はモ270形のようですが、右の制御車は車長も短く、ドアは片開きで、ドア間の窓も5枚。そちらは付随車サ140形をTc化改造した、ク140形だと思われます。三重交通時代はサ2000形で、昭和35~37年に製造されました。モ270形など270系の方は、昭和52年、近鉄となってから初めて作られた車輛でした。近鉄北勢線は、後の平成15年(2003年)に三岐鉄道に譲渡されます。さて、阿下喜で降りてみたものの、同じ路線を戻るのも能が無いので、ここから少し歩いて…。

近鉄北勢線の阿下喜駅から20分ほど歩いて着いたのは、員弁川を挟んで北勢線とほぼ並行して走る三岐鉄道の、伊勢治田(はった)駅。貨物ヤードが広がる駅で、電気機関車ED45形(457)や、セメント輸送用の貨車などが並んでいます。ご承知のように三岐鉄道は、東の秩父鉄道と並んで貨物輸送量の多い私鉄です。特に石灰石の輸送に力を入れているという点も同じで、ここでも石灰石輸送用の貨車ホキの姿が多く見られました。路線の奥、終点に近い「東藤原」には小野田セメントの大規模な工場がありますが、後に秩父セメントとの合併を経て、現在は太平洋セメントの経営になっています。三岐線の終点は、その少し先の「西藤原」駅です。

下り電車がやって来ましたが、これはまた鮮やかな…。ご覧のように黄色がメインの塗装で、それだけだと派手に思えますが、車体の裾のオレンジ色の帯がアクセントになり、温かみも加わって、なかなか良い配色です。この電車は、クハ215か216のどちらかでしょう。本来のクハ210形は昭和34年から38年にかけて新製されたモハ120形の制御車ですが、クハ215・216(およびモハ125)だけは、小田急の2100形(クハ2153・2154・デハ2104)を種車として昭和51年に生まれた車輛です。そう言われてみれば小田急時代の面影も残っていますが、貫通扉の幌枠設置や行先表示器の撤去、前照灯のシールドビーム2灯化や標識灯の移設など、細かい部分には手が加えられていますね。

クハ210形の連結相手の電動車は、この編成では120形ではなく130形でした。1形式1両のモハ130で、モハ120形(120~122)の後を受けて昭和41年に東洋電機で新製された車輛です。前面はオリジナルの120形と同じデザインを採用し、おとなしい表情ですが、側面はドアが両開きの3扉、窓は1段下降式ですから、120形とは大きく異なります。それならもっと右へ寄って、横から側面を撮るべきでしたね。この電車に今から乗込むということばかりに囚われて、そういう機転が利きませんでした。そんなわけで、この後は下り列車で終点の西藤原まで行き、そこからすぐに折返し、同じ編成で今度は上り列車となって、再びここ(島式ホームの反対側)を通りました。

西藤原で折返した上り列車のモハ130に乗って、先ほど立ち寄った伊勢治田を過ぎ、次の下り列車と出会ったのは、どうやら梅戸井駅のようです。今度のクハ210形はオリジナルタイプの新製車ですから、最初に見た小田急の改造車とは異なり、こちらモハ130と同じ顔付きですね。クハ210か211のどちらかで、連結相手は(モハ120は後に車庫で見たので)モハ121か122でしょう。両車とも側面は、片開き2扉で2段窓のようですね。あちらは、これから終点の西藤原へ向かいます。ここ梅戸井は単線交換設備のある駅ですが、この先、複線が合流する箇所は画面の奥、かなり遠くの方ですね。これはもちろん、長編成の貨物列車のためでしょう。貨物輸送の盛んな三岐鉄道特有の光景です。

上り電車で更に走って「保々」駅に到着しました。車庫があったので降りてみます。駅を出て線路沿いに回り込んで、最初に見たのは…あれ? 色は違えど、どう見ても西武の電車ですね。西武の全金車501系が、三岐でもそのままの番号で、昭和52年の年末から登場しています。黄色く塗られたので西武101系のイメージもありますが、湘南顔の前面や、片開き3扉の側面などは、どこかホッとさせてくれる雰囲気で、しかも釣掛駆動です。何となく落ち着きますね。第1編成(クモハ505-サハ1505-クモハ506)は既に2年半ほど活躍していますが、こちらは塗装も新しいので、この年の5月に到着し、8月に認可となった第2編成(クモハ525-サハ1525-クモハ526)でしょう。

保々駅の「車両区」に集う黄色い電車たち。モハ120形は、先ほど梅戸井駅ですれ違ったクハ210形との編成でも見ましたが、こちらはファーストナンバー、モハ120のようです。この写真なら側面の様子も良く分かりますが、片開き2扉の18m車。おとなしいけれど地方私鉄らしく纏まった、好ましいスタイルですね。戸袋窓に中桟があるのも、側面全体の統一感があって、良い感じです。庫内には西武から来た501系の第1編成の姿が見えますが、この後、ヘッドライトは第2編成と同じように、シールドビーム2灯に変更されます。車庫内で顔を並べているのは、画面右端の車輛と同じく相鉄の車体を利用したモハ150形で、右端がモハ156ですから、庫内の方はモハ155ということになります。

全体の車輛数の割には各形式ごとに細かい違いがあり、バラエティー豊かに見える三岐鉄道の車輛の内、特に異彩を放っているように思えたのが、このモハ140です。いえ、自分の目には、むしろ標準的なスタイル、ごく普通の電車に見えるのですが…それもそのはず、小田急の1600形(デハ1605)でした。昭和17年に川崎車輛で製作された電車で、三岐へは昭和44年にやって来て、両運転台に改造され、増結車として使用されたようです。1形式1両。当初は京成の青電カラーに似た、当時の三岐の標準色に塗られていましたが、ぐっと明るい色に塗替えられました。しかし、この年の11月には当地での役目を終え、近江鉄道に譲渡されて、モハ205となります。

中央にいる電車は、他の仲間たちとは顔付きが少し異なりますね。前面の窓の高さが独特です。モハ150形で、150か151のどちらかですが、後に登場した相鉄の車体利用のモハ155・156も150形に編入されたので、こちらは1次車という立場になります。昭和47年、西武所沢工場で作られた三岐オリジナルの18m車で、下回りは西武クモハ311形の部品を再利用しています。隣は昭和51年に三岐へ来たモハ125で、モハ120形の内、この1両だけは小田急の2100形を譲り受けたものですから、120~122に対し、こちらは2次車ということになるのでしょう。この日最初に伊勢治田駅で見たクハ210形の2次車(215・216)と同じ来歴を持つ車輛で、元は昭和29年生まれの小田急デハ2104でした。

振り返って保々車両区の全景を眺めます。左の501系と右のモハ140。まさに西武の501系と小田急の2100形なので、東京人としては感動を覚えます。501系にしても、手前のクモハ525と、奥の車庫内のクモハ505を比べると、前照灯の違いが分かります。525の編成は三岐に来る際に2灯化されていますが、505の編成は白熱灯1灯のままですね。そちらも後には2灯化されます。先ほど真ん中の線に停まっていたモハ150形は、画面奥の保々駅のホームまで移動したようで、これから本線の運用に就くのでしょう。その横には電気機関車の姿も見えますね。三岐鉄道では旅客輸送の電車よりも、むしろ電気機関車が牽引する石灰石輸送などの貨物列車の方が主役かもしれません。

再び振り向くと、元小田急車のモハ140の横を、西藤原行きの下り列車がやって来ました。クハ210形1次車とモハ120形1次車の2連で、先ほど梅戸井駅ですれ違ったのと同様の編成ですから、どちらかがクハ210で、もう一方はクハ211ですが、他の資料も参照すると、こちらはクハ211のように思えます。三岐鉄道は、浅野セメントや小野田セメントなどが共同で創設した会社で、昭和6年に国鉄の富田から東藤原まで開通。同年内に終点の西藤原まで延伸しました。関西本線の四日市まで直通する気動車を運転したり、長い間、国鉄と接続していましたが、昭和45年に近鉄富田への連絡線が開通すると乗客の流れはそちらへ移り、60年以降、国鉄富田への旅客輸送は休止されています。

この当時の三岐鉄道の電気機関車は、ED45形が7両、ED22形(222)1両、ED5001が1両在籍していたようです。ED45形は、1次車(1~3)、2次車(4~5)、3次車(6~7)の3グループに分けられますが、この日の最初に伊勢治田駅で3次車のED457(昭和48年製)を見ました。右端を行く上りの貨物列車の先頭は2次車のED454か455で、元は昭和32年製の富山地方鉄道デキ19040形。ヘッドライトはまだ1灯のままですが、この後、シールドビーム2灯となります。2両目は1年前に東武から来たED5001で、当時はまだ元の番号のままで働いていましたが、後に改番され、ED458となります。画面左端に少しだけ見えているのは、車体が丸みを帯びた1次車で、昭和29年東洋工機製。

保々駅のホームには、上りの近鉄富田行きとなる当駅始発列車が停まっています。前方はモハ130形(130か131)。手前はモハ150形(156)ですが、この独特の顔付きから、相模鉄道の車輛だったということが分かりますね。昭和3年日車製の鉄道省モハ30形(30172・30193)が電装解除や改番を経てクハ16形(16160・16161)となり、昭和35年に東急車輌で改造の上、相鉄に譲渡されてクハ2500形(2512・2513)となっていました。相鉄での廃車後は西武所沢工場で再電装・両運化し、昭和50年から当地で働くようになりました。さて、桑名から近鉄北勢線と三岐鉄道を巡った小旅行もそろそろ終わりにして、この電車に乗り、近鉄富田から名古屋へ戻ることにします。

近鉄富田から名古屋へ戻り、最後に撮った「おまけ」の1枚だと思います。近鉄特急はカッコいいですし、塗装の色も良いですねぇ。昭和52年に登場したサニーカー12400系の増備車となる12410系らしく、ちょうどこの月(昭和55年7月)に登場したばかりの車輛でしょう。正面の顔付きは2年前に登場した3代目ビスタカー30000系と同じですね。この時は3連でしたが、翌年すぐに4連になったようです。鳥羽行きの特急ですが、この11年前までは、近鉄の終点は伊勢市の次の宇治山田駅でした。それが大阪万博の開催を控え、鳥羽線の開通および志摩線の改軌・接続によって賢島まで直通運転する特急も誕生し、特急網が拡充されました。大阪側の難波延長と併せ、思い切った施策でしたね。

さて、どういう経緯でここにいるのか…? ホームの表示器の内容から見ると、大阪環状線の新今宮駅のようですが、和歌山県橋本市の姉の家に泊めてもらい、南海高野線でここまで来た可能性が高そうです。3番線に到着したのは奈良発大阪行きの、いわゆる「大和路快速」ですが、そう命名されたのは、ずっと後の平成元年だそうです。関西独特の塗装の113系。天王寺からは大阪環状線に乗入れ、西側をぐるっと回って大阪駅に到着すると、そのまま東半分も回って天王寺まで運転します。つまり環状線をちょうど一周するわけですね。かなり後になりますが、始発の天王寺から環状線一周プラス関西本線直通ルートで、奈良まで乗り通したことがありました。

新今宮の次の写真が新開地…。大阪駅まで環状線に乗り、梅田から阪神か阪急でここまで来たのだと思いますが、この時の記録も記憶も全く残っていません。神戸電鉄への直通運転だけの南北線ホームに来ていますが、どうやら神戸電鉄の写真を撮るためだけだったようです。独特の塗装は10年前に乗った時と基本的には変わっていないようですが、鮮やかさは増しているのかもしれません。発車を待つのは粟生(あお)行きの普通電車ですが、神戸電鉄の中でも鈴蘭台から西へ分岐する粟生線は長大なローカル線で、経営状態はあまり良くないようです。尚、この当時の社名はまだ「神戸電気鉄道」で、「神戸電鉄」に改称されるのは昭和63年のことです。

4番線で発車を待つ西鈴蘭台行きの普通電車は、初めて見る3000系でした。昭和48年に登場した、当時の神戸電鉄では最新鋭の車輛です。正面2枚窓の軽合金製の車体は、塗装と相俟って「ウルトラマン」を連想させますが、日本初の「抑速定速度運転機能」を搭載した優秀車だそうです。「神戸高速鉄道」は、当時まだ珍しかった上下分離方式の鉄道会社で、線路のみを保有。運行は阪神・阪急・山陽および神鉄が担当していました。今は「第三種鉄道事業者」となり、この「南北線」の区間の「第二種鉄道事業者」は神鉄ということになって、「神戸高速線」として運行しています。さて、この日は神鉄方面へは行きません。その代わり、この後は、初めての方面を訪ねようと思います。

初めて山陽電鉄の沿線へ足を延ばしました。前回…と言っても既に10年以上前になりますが、神戸高速鉄道東西線の西代まで乗って戻ったので、山陽が線路を保有する区間には入っていませんでした。今回は、その先の須磨方面まで行くことにします。途中の「電鉄須磨」駅では特急を待避しましたが、2面4線ホームの上り線側でも、ちょうど普通電車が特急を待避していたので、4線全てに電車がいる光景を見ることができました。京王線のつつじヶ丘などでは日常的に目にする光景ですが、こうして写真に撮ったのは初めてかもしれません。特急から普通まで3000系が多い中、4番線には2000系が停まっています。最後尾(手前)がモハ2011なので、4次車のステンレスカー編成ですね。

この日は「須磨浦公園」駅まで山陽電車に乗りました。上りホームに移動して、東の端から東方を見た場面でしょう。当駅止まりの阪急からの直通列車がやって来ました。種別は特急ですが、山陽線内は各駅停車だったと思います。この当時、阪急も阪神も梅田発で須磨浦公園まで直通する特急を走らせ、山陽電鉄からの直通列車の方は阪急の六甲および阪神の大石まで乗入れていました。後に直通相手は阪神がメインとなり、今は山陽姫路から阪神の大阪梅田へ直通特急が走っています。阪急方面は神戸高速線内だけで終わる神戸三宮止まりとなりました。阪急電車の車体色のマルーンは紫芋などとも言われますが、明るい日が当たると、また雰囲気が変わって見えるものですね。

山陽電鉄の須磨浦公園駅で下車し、まず海の方へ行ってみたのでしょう。国鉄山陽本線の線路際で、新快速117系電車の写真を撮りました。ストリートビューではこのあたりになるようですが、この複々線区間は京阪や東武のような「方向別」ではなく、国鉄では一般的だった「線路別」なので、海側の2線が所謂「電車線」で、こちら(山側)の2線が「列車線」だと思われます。つまり、この新快速は神戸・大阪方面へ向かう上り列車で、最後尾を後追いで撮ったことになりますね。新快速用の117系は、この年の1月から走り始めた新形車輛で、スタイルも色も良く、転換クロスシート装備など、外観・内装とも高級感に溢れ、私鉄だけでなく国電も関西に憧れたものでした。

今度は下り列車ですから先頭車でしょう。京阪神の国電の複々線区間を駆け抜ける「新快速」は、まず昭和45年に113系を使って運転開始。当初は京都・西明石間の運転で、新大阪は通過するという停車駅の設定でした。運転区間は順次拡大され、最長で北は敦賀から西は上郡および播州赤穂までの運転となります。使用車輛も、灰色に青帯という専用色の153系の時代を経て、この年(昭和55年)、新快速の専用車117系の登場となりました。後に、221系・223系・225系へと引き継がれて行きます。それにしても、こうして特別料金不要の2ドア転換クロスシートの電車に乗り、工場や倉庫地帯ではない自然の海岸を眺めながら走り行く乗客が羨ましく思えます。

山陽電鉄の線路際へ戻ると、そこにいたのは阪神電鉄の赤胴車。電機子チョッパ制御の7101形ですが、阪神電車をカラーで撮ったのは、これが初めてです。白黒写真にしても10年前に山陽電鉄内で1枚撮っただけで、関東・関西の大手私鉄の中でも、なぜか阪神とは縁が薄く、この後も、武庫川線を含めて全線を乗り潰したものの、あまり写真は撮っていません。この写真も本線を走行中のものではなく、ここは須磨浦公園駅の引上線の終端部で、阪神の梅田から直通して来た当駅止まりの特急が折返しのために一時待機している場面です。将来は阪神梅田から姫路行きの直通特急列車がここから更に西へ走りますが、この当時は、この場所が相互乗入れの西の終点でした。

山陽電鉄の線路を山側へ回り込みました。前回の写真の左上に見えていた坂道の途中に立って、そこから海側を眺めた光景だと思います。中央の線路は折返し用の引上線で、先ほどまで阪神の7101形が待機していた場所ですね。下り線を行くのは姫路行きの普通電車2000系。山陽電鉄初のステンレスカーとなった4次車、モハ2011-2010-2500の3連で、ここへ来る途中の電鉄須磨駅で見た上り列車が新開地で折返して戻って来たところでしょう。2000系は、この他に普通鋼製の車輛もアルミ車の編成もあり、側面も2扉だったり3扉だったりと、バラエティーに富んでいます。さて、この年の7月の関西旅行はこれで終わりですが、夏休み中に、また別の場所へ行ってみようと思います。