さっしいの鉄道風景 <昭和56年(1981) 1-7月>

⇒ ぽこぺん

昭和 42/8

43/7-8

44/2

44/3-4

44/5a

44/5b

44/6a

44/6b

44/7a

44/7b

44/8a

44/8b

44/8c

44/9

44/10

44/11-12

45/1-3

45/3-4

45/4-5

45/6

45/7

45/8

45/9-11

46/1

46/3a

46/3b

46/4-5

46/5

46/7

46/8a

46/8b

46/8c

46/8d

46/8e

46/9-10

46/11-12

46/12

47/1

47/3a

47/3b

47/3c

47/4-7

47/7a

47/7b

47/8a

47/8b

47/8-11

47/12

48/1-3

48/5-10

49/7-50/3

50/7-52/7

53/2-54/12

55/3-7

55/8

55/10-12

56/1-7

56/7-8

57/2-4

57/5-7

44/9 44/10 44/11-12 45/1-3 45/3-4 45/4-5 45/6 45/7 45/8 45/9-11 46/1 46/3a 46/3b

46/4-5 46/5 46/7 46/8a 46/8b 46/8c 46/8d 46/8e 46/9-10 46/11-12 46/12 47/1 47/3a

47/3b 47/3c 47/4-7 47/7a 47/7b 47/8a 47/8b 47/8-11 47/12 48/1-3 48/5-10 49/7-50/3

50/7-52/7 53/2-54/12 55/3-7 55/8 55/10-12 56/1-7 56/7-8 57/2-4 57/5-7

≪ 画像をクリックすると拡大表示されます ≫

昭和56年が始まりました。所帯を持って初めてのお正月。元日は自宅の近く、瀬谷区相沢の諏訪神社へ夫婦二人で初詣に行きました。そして1月3日には、調布の実家を訪ねます。途中、自分たちの仲人をして下さった、両親の恩師のお宅へ、新年のご挨拶に伺いました。昨年までは父や姉と一緒に元日に訪ねていた、お正月恒例の学芸大学駅。訪問後は渋谷へ出ますが、乗らずに見送ったらしい急行列車は、8090系という新しい形式でした。小田急の7000形と同じく、前年末の12月27日から営業運転を開始した電車で、走り始めてまだ8日目ということになりますね。ステンレスカーでも、直線的だった8000系と比べ、下膨れで曲線的な形状。しかも赤帯を巻いて、ソフトな印象になりました。

渋谷に着くと、先ほどの新形車輛8090系が折返しを待っていたので、記念に写真を撮りました。上り(渋谷)側のクハ8091を先頭に最後尾のクハ8092までの8両編成で、この時はまだ、この1編成しか走っていません。下膨れの表情は青蛙5000系や銀蛙5200系、更には玉電のタルゴ君200形までも連想させます。東急としては捨て難いスタイルだったのでしょうか。東横線の渋谷駅は独特の外観を持つ印象的な構造で、何度も利用して馴染んではいましたが、写真を撮ったのはこれが初めてです。この後は調布の実家を訪ねて、新春の御馳走を堪能しました。親戚や父の卒業生も毎年大勢訪れる日なので、賑やかですが窮屈です。それでも日差しは穏やかに、また新しい年が始まりました。

冬休みの最後の日でしょうか。かなり寒い日でしたが、翌週からは妻と離れて暮らすことになるので…というわけでもないでしょうけれど、少し遠くへお散歩に出掛けました。小田急の中央林間から、田園都市線の当時の終点だった、つきみ野駅まで歩きました。長津田から、つくし野、すずかけ台、つきみ野と細切れに延伸されて、既に4年以上経ちますが、最後の一駅間がなかなか開通しません。数年前にその区間にリニアモーター(EML)の試験線が敷設されましたが、実用化には至らなかったようです。自分たちは市ヶ尾で降りて横穴古墳群を訪ねました。写真は帰りがけで、上りホームにいるようですが、この後どういうルートで帰宅したのやら? あざみ野に地下鉄は来ていませんし。

「予定日」が1か月後に迫って来ました。国民の祝日である「成人の日」、名古屋の実家で出産するために里帰りする妻に付き添います。少しでも楽に…という配慮でしょうか、本厚木から小田原まで小田急ロマンスカーに乗りました。いえ、単に自分が旅行気分を味わいたいだけのような気もしますが…。新宿から小田原までノンストップの「はこね」号に比べ、向ケ丘遊園・本厚木・新松田にも停車する「さがみ」号は格が落ちますが、こういう利用には便利ですね。3000形ロマンスカーと言えば、幼い頃に箱根湯本まで乗った「さがみ」号は8両連接のSE車でしたが、短編成5連のSSE車に変わっています。さて、さすがに、この日は小田原から新幹線を利用したように思うのですが…。

これって、国鉄の在来線ホームから見た光景ですよねぇ?…ということは、名古屋まで東海道線を乗継いで行ったのでしょうか。お腹の大きな妊婦を同伴して、そんな酷なことをするかなぁ? やはり、この後、新幹線に乗ったと思いますが…記憶が定かでありません。それはともかく、伊豆箱根鉄道は初めて撮りました。小田原は子供の頃から何度も通っていますが、写真を撮ったのは岳南鉄道以西の私鉄ばかりでした。一見、西武と見間違えられそうな旧形国電。モハ158-サハ184-モハ157という編成ですが、モハ158は元は西武クモハ315。前身は省線のモハ50形(50125)です。昭和47年に西武から譲受しましたが、当編成は、この年の9月に廃車となってしまいます。

いきなり登場した名鉄の気動車特急「北アルプス」号。やはり小田原から名古屋まで新幹線に乗ったようです。そして中央本線に乗換え、一駅戻る形で「金山」駅のホームに立っています。名鉄のキハ8000系は、国鉄高山本線に直通する準急「たかやま」号の車輛として昭和40年に生まれ、翌年急行に変更。昭和44年に増備された後、45年には富山地方鉄道に乗入れて遠く「立山」駅まで直通する「北アルプス」号が誕生します。51年には特急に格上げされ、国鉄の気動車特急に似た塗分けに変更されました。背景の橋は「新橋」ですが、当時この場所には中央本線の駅しかありません。8年半後の平成元年に、左手に名鉄および東海道本線の駅が併設されて「金山総合駅」が開業します。

今度は新名古屋方向から準急の半田行きが走って来ました。自分にとって名鉄は、関東の私鉄にも劣らないほど縁の深い存在でしたが、3900系の写真は初めて撮ったように思います。戦後のロマンスカーの嚆矢とも言える3850系の流れを受けて昭和27年に登場したセミクロスシートの特急用車輛ですが、この当時は一般車に格下げされていて、OR車(オールドロマンスカー)とも呼ばれていたそうです。ところで、列車種別板の「準急」表示は下半分が黄色地のようですが、前年夏に準急列車(3850系)に遭遇した際は、オレンジ色の板に白文字の表示でした。この半年の間に名鉄の種別表示のフォーマットが変更されたのでしょうか。それとも、路線や列車による違いだったのでしょうか。

次は豊橋行きの「高速」。特別料金を徴収しない優等列車の中では最速の種別ですが、以前はこれが「特急」でした。昭和45年頃から特別料金を必要とする「座席指定特急」が増加し、区別が付きにくくなったため、昭和52年3月以降は座席指定の列車だけを「特急」と呼ぶようになり、従来の無料特急については「高速」という聞き慣れない列車種別を設定しました。種別表示板は白地に青文字ですね。電車は我が国初の大衆冷房車としてお馴染みの5500系ですが、昭和34年の登場時はピンクとマルーンのツートンカラー。その後のクリームに赤帯という塗装の頃は見ていますが、スカーレットに白帯の時代を経て、この当時は単色になっています。模型の塗装は楽になりました。

ここ数回の写真は中央本線(西線)のホームの上から撮っていますが、当時の「金山」駅は、この島式ホーム1面だけでした。すぐ横を名鉄名古屋本線と国鉄東海道本線が走っていますが、どちらにも駅は無く、名鉄は少し南(左手前)に「金山橋」駅、東海道本線の方は2kmほど南に「熱田」駅があるだけでした。平成元年に開催された「世界デザイン博覧会」を機に、名鉄の駅を移設、東海道線には新設して、新しい「金山」駅を開設します。一般には地下鉄も加えた「金山総合駅」と呼ばれるようになりました。横を行く名鉄パノラマカーは特急「野間大坊」号。知多新線の「野間」行きですが、偶然ながら、翌日の行動にも関連しています。…ん? それとも、この列車を見て触発されたのかな?

学生時代から『平家物語』に傾倒し、同様に少し前の時代を扱った軍記物の『保元物語』『平治物語』も大好きでした。中でも、源義朝(頼朝の父)が最期を迎えた知多半島の「野間大坊」は行ってみたい場所だったので、出産を控えた妻を実家に送り届けた翌日、一人で名鉄知多新線を終点の「内海」まで乗り通して、内海の海を眺めた後、「野間」で下車して野間大坊(大御堂寺)を訪れました。義朝の墓には、彼の死を惜しむように多くの木刀が奉納されています。その帰途、国鉄の武豊線に乗ってみようと思い、起点の「武豊」駅に近い名鉄の「知多武豊」で降りて、線路際で何枚か写真を撮りました。初めに通過したのは、やや無骨な電車。戦後の昭和23年に登場した3800系のようです。

今回の里帰り出産の付添では、16日の金曜日と17日の土曜日、1日半の休暇を取っています。若い頃はあまり有給休暇を取ることもせず、毎年度、最後には余らせてしまって、組合(後に脱退)からは警告を受けたりしていましたが、自習にすると、かえって事前の課題プリント作りなどが面倒でした。ともあれ、この日は平日ですが、「鉄ちゃん」に徹することができます。走り去るのは準急の「佐屋」行き。佐屋と言えば、新名古屋を北へ抜けて、津島線を西へ走り、尾西線に入って南の弥富へ向かう、その途中の駅です。中途半端に見える場所が終点で、支線から支線への直通運転も名鉄ならでは。3500系は戦時中の昭和17年に未電装・3扉で登場。戦後、電動車化・2扉化されました。

それにしても、次の駅の「上ゲ(あげ)」という名は、珍しい地名の上に、とても不思議な響きですね。由来は諸説あるようです。そちら方向から走ってきたのは、内海行きの急行7000系パノラマカーでした。こうして本線から支線、特急から各駅停車にまで使えるパノラマカーは、運用上も便利な存在だったのでしょう。自分としても、何度見ても大好きな電車です。この日はこの後、国鉄武豊線に乗って名古屋へ戻ります。官設鉄道建設の資材運搬用に、中京地区で最初(明治19年)に開通した鉄道路線ですが、この当時はまだ非電化で、気動車列車によって運行されていました。私鉄派の自分は国鉄には冷淡だったせいでしょうか、武豊線の写真は撮っていません。

知多半島を訪れた翌日の土曜日、今日もまたお腹の大きな妻を実家に置いて、一人で「電車乗り」に出掛けました。名鉄瀬戸線は、まだ堀川が起点だった頃に、大曾根以西の市街地区間だけ乗車しています。この日は大曾根以東、終点まで乗り通すことにしました。「尾張瀬戸」駅に着いて、瀬戸の街を歩き、窯神神社(かまがみじんじゃ)に参詣。その後、駅前の瀬戸川に架かる窯神橋越しに陶器店「丸一国府(こくぶ)商店」を眺め、駅の西側で電車の写真を撮りました。3780系は昭和41年に登場したHL車で、車内は1人掛けと2人掛けの混在したクロスシートという、独特の座席配置。新製時のライトパープル1色塗りも印象的でしたが、瀬戸線に来てスカーレット塗装で活躍中です。

続いて尾張瀬戸駅を発車した「栄町」行き。名鉄瀬戸線の名古屋市中心部区間は昭和53年に地下化されましたが、起点は市営地下鉄の「栄」駅に隣接しても、敢えて違う駅名にしました。地下鉄も開業時は「栄町」だったので、原点回帰でしょうか。自分がかつての起点「堀川」まで乗車したのは、ほぼ10年前のことになります。その頃は純真無垢な高校生。それが今や、もうすぐ父親になろうという青年教師。時の流れは速いもので、目の前を行く電車も、瀬戸線の普通列車用に新製された高加速性能に優れる6600系です。この場所も、今はこんな様子になっているようです。右手の特徴的な建物(飲食店?)は、手前に建ったビルの陰に隠れてしまっているものの、今も健在のようです。

今度は下りの尾張瀬戸行き、3770系(モ3775-ク2775)がやって来ました。元々は本線系の車輛です。3700系の増備として高運転台・両開き扉に変更された3730系の流れを受け、車内をクロスシートとしたのが3770系です。昭和53年の瀬戸線の1500V昇圧に伴い、段階的に全編成が転入して来ました。この編成は昭和54年の3月に入線しています。自分はこの後、名古屋の地下鉄2号線(名城線)に乗って終点の「名古屋港」まで行き、海を眺めてきました。翌日は一人、新幹線で横浜へ帰り、結婚後(と言っても1年も経っていませんが)初めてとなる、一人暮らしが始まりました。「悪いこと」をするには最後の機会(?)かもしれませんが、食事や洗濯だけでも大変で、とても、そんな余裕は…

2月13日、金曜の午後8時台。一人でテレビ『太陽にほえろ!』を見ていると、名古屋の義父から「男の子が生まれた」という電話がありました。翌土曜日、職場で16日の月曜日を「配偶者出産休暇」とする手続きをして、午後の新幹線で名古屋へ。病院では保育器に入った、生まれたばかりの初めての「我が子」と、感動の対面を果たしました。う~ん、義父に似た「オヤジ顔」に見えますが…この子には、どんな未来が待ち受けているのやら。(令和の今、この子を親とする孫娘や、その友達と、自分は仲良く遊んでいます。) 翌日もまた会いに行くのですが、ずっと病院にもいられず、まずは反対方向の地下鉄3号線(鶴舞線)・名鉄豊田線の直通電車に乗って「米野木」駅で降りてみました。

実は、大雑把な地図で見て米野木・黒笹間には大きな池(愛知池)があることを知り、水面を舞台とした風情ある写真でも撮れるかと、知らない駅で下車してみたのですが、想像とは違って荒涼たる冬枯れの風景…と言うより殺風景な眺めが広がるだけでした。でも、名鉄の赤い電車(100系)は目立ちますね。名古屋市営地下鉄3号線の終点の赤池と名鉄三河線の梅坪とを結ぶこの区間の路線名は正式には「豊田線」で、踏切の無い高規格の路線ですが、一般には「豊田新線」と呼ばれていました。右が梅坪方面で、列車は豊田市発。この当時の地下鉄側の終点は伏見でしたが、年内には浄心まで延長され、将来(平成5年)は上小田井で接続して、名鉄犬山線とも直通運転を始めます。

これはまた「映え」ない写真ですね。名古屋市交通局、地下鉄3号線(鶴舞線)の3000形。それだけを見れば近代的なステンレスカーですが、こういう荒涼たる景観の中では、どうにも無機質さが目立ってしまいます。東京の営団地下鉄東西線に似た水色の帯もアクセントとしては弱い色彩で、名鉄の派手なスカーレットとの落差が大きく感じられます。この時代に名鉄が新規開業した路線は「知多新線・豊田新線・羽島新線」と呼ばれましたが、後者の2例は正式には「豊田線・羽島線」で、後にそれに統一され、「新線」が付くのは「知多新線」だけになっています。さて、この後はまた妻や赤ん坊を見舞に病院へ行くのですが、その前に撮ったネガのコマは、意外な場所での写真でした。

名古屋地下鉄のメイン路線である東山線の終点「藤ヶ丘」駅(駅名表記は平成16年に「藤が丘」に変更されたそうです)。前回の愛知池からここまで、どうやって移動したのかは全く覚えていませんが、単に路線を乗り潰しに来たのかもしれません。東山線は一社(いっしゃ)以東は地上に出て高架線を走っています。ホームの北の端から折返し用の引上線を見ていますが、右へ分岐してカーブでぐるっと回り込んで行く線路は車庫へ向かいます。これから出て来て当駅始発となる電車は、正面窓の縦の長さが短めに見えるので、300形でしょうか。この後は鶴舞線の「いりなか」で下車して妻を見舞い、赤ちゃんと再会しますが、まだ触れることはできません。明日は一人で横浜へ帰ります。

あのぉ…この日は月曜日とはいえ「配偶者出産休暇」を取った日ですから、まぁ堂々と休んでも別に構わないのですが…妻子のいる病院へ寄った記憶も無く、そして名古屋から横浜へ帰るのに、なぜ豊橋に? しかも駅の外へ出て、豊橋鉄道渥美線の線路際で写真を撮っていました。渥美線は10年前に訪れていますが、目の前にやって来た列車、新豊橋発・大清水行きの2連は、見慣れない電車です。豊鉄では1730系(モ1731-ク2731)ということですが、元は東急のデハ3550形(デハ3553-デハ3554)で、昭和50年に豊鉄に譲渡されました。更にその出自はと言えば、終戦直後に井の頭線から東横線に転入した車輛(前身は帝都電鉄モ101と小田急クハ564)を更新改造したものでした。

豊橋駅東南側の跨線歩道橋から見下ろした場面のようです。大清水発、新豊橋へ向かうモ1852-モ1802の2両編成。10年前にも書いていますが、名鉄3300系の車体と国鉄クモハ14形の下回りを組合せた電車です。連結面寄りに2台並んだパンタは、見た目のバランスが悪くも感じられますが、架線の張力など実用的な面ではどうなのでしょう。さて、豊鉄との付き合いはこれだけにして、この日は横浜の瀬谷まで帰るわけですが、豊橋からは在来線(東海道本線)の普通電車に乗りました。もっとも、そのまま素直に帰るはずもなく、この先また途中で寄道する気でいます。とは言え、あちこち立ち寄るわけにも行かないので、今回は一箇所に絞るつもりでいますが…どこでしょう。

東海道本線の普通列車を降りたのは、金谷駅でした。国鉄の上り線と島式ホームを共用する乗場に到着したのは、いかにも西武顔の2連。大井川鉄道のモハ312-クハ512ですが、元は西武のクモハ351形(366・364)で、昭和52年に譲渡されました。入線に際し、西武所沢工場にて中央扉を埋めて2扉化。車内はレッドアロー号の回転クロスシートを固定化して再利用しています。昭和55年に入線した同系のモハ313-クハ513(西武クモハ361・362)も同様の改造が為されました。このモハ312編成の方は一時期、2扉・セミクロスシート化したサハ1426を中間に挟み、行楽シーズンの多客時用に3両編成を組んでいましたが、運用には不便だったようで、既に2連に戻されています。

今回は大井川鉄道の写真を撮るつもりで金谷で下車しましたが、東海道本線の線路に沿って歩く途中、下り列車がやって来たので、せっかくですからカメラを向けました。急行形の165系でしょうが、方向幕には(ずれているのか?)「急行」の表示がありませんね。列車番号の「301M」というのは東京発・静岡止まりの急行「東海1号」のようですが、その延長運用とか、浜松への回送とか? シールドビームの「小目玉」ヘッドライトは実用的なのでしょうが、どうにも165系らしくなく違和感を覚えます。4・5両目はグリーン車ですが、まだ薄緑色の帯が巻かれているようにも見えます。線路際の斜面は茶畑。静岡県らしさというか、牧之原台地の特徴が表れていますね。

振り向けば、今度は東海道本線の上り普通列車、オリジナルの大目玉ヘッドライトの近郊形113系が走って来ました。浜松発のローカル運用でしょうが、行先は静岡か沼津、または三島か熱海でしょう。表示の無い方向幕は役に立っていませんね。こちら側も山の斜面には茶畑が連なっています。新幹線だと直線区間やトンネルで一気に通り抜けてしまう牧之原台地ですが、在来線は幾つもの大きなカーブを描いて行きます。奥のカーブのあたりから、大井川鉄道の線路は急カーブで画面右へ(金谷からの進行方向で言えば左カーブで160度くらい大きく向きを変えて)去って行きます。この後は、そちら大井川鉄道(大井川本線)の線路を追って行きましょう。

先ほど金谷駅に到着した大井川鉄道モハ312-クハ512の2両編成が、折返し「千頭」行きの下り列車となって架道橋を渡って行きます。大小二つのプレートガーダーが並ぶ姿は愛嬌がありますが、右側の部分は小さな水路でしょうか? 今は歩道になっているようです。元西武のクモハ351形編成。3年ほど後輩となる313編成も外観は殆ど同じでしたが、こちらの312編成だけ客用扉がプレスドアだったようです。この右手には大井川が流れ、今、列車はそちらへ向かって走っていますが、このまま大きく左へ急カーブを曲がり、大井川とは並行する形になって上流へ向かいます。終点の千頭は10年前の夏休みに訪れていますが、結局、その後は一度も行くことがありませんでした。

西武の351系といえば、正面2枚窓の湘南顔で昭和29年にデビューした501系の内、初期の編成(サハは20m車)から両端のモハ(17m車)20両を抜き出して別形式としたもので、昭和33年にモハ411形(39年以降はクモハ411形)に改番され、後にクモハ351形(351~370)となっていました。編成の変遷は省略しますが、先述の如く、昭和52年に「クモハ365-サハ1426-クモハ366」の3連が大井川に来て「クハ512-サハ1426-モハ312」となった後、中間サハを外して、この姿で走っていました。西武351系は上毛電気鉄道にも譲渡されていますが、そちらは平妻のクハ1411形と編成を組んでいます。上毛を訪れた際は、残念ながら、クハ側からの写真しか撮っていませんでした(右が元クモハ351形)。

先ほど走り去ったクハ512-モハ312の下り列車と、次の新金谷で単線交換したのでしょう。程無く反対方向から金谷を目指して大代川の鉄橋を渡って来た上り列車は、モハ309の単行でした。今朝方、豊橋鉄道で見たモ1800形と同じく、名鉄3300系(モ3302)の車体を利用した電車です。10年前には家山駅で出会っているので、詳しくはその時の解説をご参照下さい。ただし、相方だったクハ508は、この2か月前に廃車となってしまったようです。正面の大きな行先表示板は「かなや-せんず/金谷」と記され、10年前と殆ど変わっていないように見えます。電車が渡って来た大代川は、この右手の少し先で大井川に流れ込んでいます。

新金谷駅まで歩いて来ました。金谷・新金谷の両駅間は、直線距離だと1.3km程度ですが、大井川鉄道の営業キロは2.3となっています。線路が疑問符形「?」の逆Sカーブになっているので、1kmも遠回りしているのですね。ホーム両側の列車はどちらも「快速」表示ですが、上り線はモハ3822-クハ2822の金谷行き。車体は名鉄3800系を使い、車内は近鉄の初代ビスタカーのシートを流用。右の下り千頭行きは先ほど見たモハ309ですが、両運でも、こちら側は貫通路付きの連結面で、金谷側の正面と比べて表情はかなり異なりますね。ホーム上には「OLパーマネントコース」の文字が見えますが、「オフィスで働くお姉さんがパーマを掛けに美容院へ行くコース」ではありませんよ~。

新金谷駅に併設された「新金谷車両区」の片隅では、今や大井川鉄道の看板となった「SL列車」用の蒸気機関車が待機中です。奥のC11227は昭和17年製。国鉄の車輛として北海道で活躍した後、昭和50年に廃車となり、51年から当地でSL列車「かわね路」号を牽引しています。平成26年以降は「きかんしゃトーマス号」に改装された時期もあり、人気を博しましたが、その役は令和3年にC11190へ引き継がれています。手前はC5644でしょう。昭和11年に生まれて北海道を走り、戦時中に泰緬鉄道へ。昭和54年に帰国して当線を走り始めています。後に「ジェームス号」になった時期もありました。中央の小型車は、千頭の側線でミニSL列車を牽引した、元・鉄道省の1275形でしょうか。

車庫で憩う地味な電車たち。庫外のクハ2829はモハ3829と2両編成を組んでいますが、車体の前歴は名鉄3800系です。前回の訪問の翌年の昭和47年に登場し、車籍は大井川の種車のもの(モハ301-クハ502)を引き継いでいます。先ほどホームにいたモハ3822-クハ2822の編成も、同じく車籍は種車となったモハ308-クハ504のものを継承しているそうです。番号の見えない右端の電車も元は名鉄3800系のようですが、こちらは、他の2編成よりも前(昭和45年)に登場したモハ310-クハ510の編成でしょう。車体だけでなく台車や機器もそのままですが、車内は転換クロスシートに改造され、昭和46年の正月元日から、急行「すまた号」の専用車輛として使用されていました。

この当時、大井川鉄道では電気機関車が2両だけ働いていたいたようです。E10形のE101とE102で、10年前の訪問時には家山駅でE101と遭遇していますが、E102とは今回初めて対面しました。基本的には同じ形態ですが、こちらE102の方は正面窓に大きな庇が設けられ、表情はかなり異なって見えますね。正面と側面に掲げられた社紋が誇らしげで、私鉄の電機らしさが感じられます。E101は <2269> の写真の右端に写っていましたが、SL急行の運転開始以後は、どちらもその補機として活躍しています。SL列車は人気と共に増発され、一旦は岳南へ譲渡されていたE103も、この後、補機用として戻って来ることになります。更には西武E31形などの電気機関車も導入されました。

国鉄の金谷駅まで歩いて戻る途中、再び大代川の鉄橋に立ち寄りました。このあたりから撮ったようです。アルミ製の車体を銀色に輝かせながら誇らしげに駆け抜けるのは6010系(モハ6011-クハ6061)。昭和38年に北陸鉄道加南線用に作られた日本初のオールアルミカーで、「しらさぎ」号として活躍しましたが、同線の廃止に伴って昭和46年に、6000系「くたに」号(当地では「あかいし」号と改称)と共に大井川鉄道へ譲渡されました。さて、「配偶者出産休暇」の日をひたすら「鉄分補給」に利用しましたが、翌日からまた仕事と独り暮らしの再開です。そして3月下旬には我が子が名古屋から横浜に「運ばれ」て来ました。新婚・出産で何かと落ち着かなかった昭和55年度も終わります。

昭和56年度が始まりました。新年度は中3の担任となります。その新学期が始まる前に、昨年度担任していた学級の「さっしい先生ファン」の子が、遊びに来てくれました。数日後からは他の先生のクラスになってしまうのですが、それも知らず…後で散々恨みごとを言われます。さて、この先の数枚の写真は、正確な日付も前後の事情も全く記憶に無いのですが、この写真が横浜駅であることは確かでしょう。朝の上りの東海道本線の普通列車185系の写真を撮りましたが、1836Mは平日朝の運転だったようです。この後の自分の行動も謎で、この電車ではなく下り列車に乗ったようにも思われ…次のコマとの繋がりなども記憶が曖昧です。そんな事情ですが、しばらくの間は御容赦ください。

前回の写真が平日だった(?)らしいので、これもその続きだと思いますが、なぜ平日に?…実は、6月2日は横浜市民の休日「開港記念日」なのです。そこから逆に、その日の行動ではないかと思ったのですが…確証はありません。そしてこの場所も…東海道本線の下りホームのようではありますが、自分の中では、「茅ヶ崎」ではなかろうかという曖昧な記憶しかありません。153系と185系の併結を面白く思い、その写真を撮ってすぐに階段を駆け下りたような…。いえ、何となく、そんな気がするだけです。背景のビルも手掛かりになり難く、別の駅かもしれませんが…どうもピンと来ません。どなたか、如何でしょうか? この次のコマがまた唐突に、すっ飛ぶのですが。

とりあえず「横浜開港記念日」の6月2日か?…ということにしておきますが、5月31日の日曜日かもしれません。そして一気に埼玉県の高麗川駅です。前のコマが茅ヶ崎だとしたら、相模線(横浜線)八高線…と、非電化の気動車を乗り継いで来たのかもしれません(八高線の高麗川以南の電化は平成8年です)が、そのあたりも全く記憶にありません。当時は宮脇俊三さんの『時刻表2万キロ』にハマっていて、各路線の乗り潰しを目指してはいましたが…。ともあれ、写真は高麗川駅に停車中の川越線の列車。当時は大宮まで全線が非電化なので、キハ30形による、通し運転です。前面の補強が無骨ですね。川越線の東半分が電化されて埼京線と一体化されるのは、昭和60年のことです。

高麗川駅の1番線に到着する、こちらは八高線ですね。八王子発・高崎方面行きでしょうか。方向幕が中途半端なので、こうして検証する際にも困りますね。大宮行きということは無いように思いますし、むしろ3番線に待機中の大宮行きに接続するダイヤなのだと思います。…ん? ということは、自分はここまで川越線に乗って来たのではないか…と思い直しました。では、この朝、横浜からは、あのまま上り列車に乗ったのでしょうか?…となると153系と185系との併結写真は…? う~ん、謎だらけです。もしかしたら別の日だったりして? 写真がきちんと管理できていないと困りますね。いずれにせよ、到着した列車は5両編成。「八高南線」の利用者は結構多いようです。

南を望みます。3番線の川越線・大宮行きの列車は発車して東へ向かったようです。1番線に到着の八高線の列車も北方向へ出発しました。後に残ったのは、側線に長く連なった石灰石運搬用のホッパ車。当駅からは日本セメントの工場まで専用線が延びていますが、ちょうど反対側の、東武越生線と接続する専用線は、昨年末に訪れています。専用線の貨物列車はDD51が牽引するようですが、10年ほど前までは9600形やD51形などの大型蒸気機関車が使用されていたそうです。そういえば、この時から12年前の中2の夏休みに、学校の鉄道研究会(社会部鉄道班)で八高線の蒸機列車を撮りに来ました。その時は飯能から西武で帰り、ここ高麗川までは訪れませんでしたが。

高麗川駅の北側。川越線は右へ90度以上の急カーブで曲がって行きます。直進する八高線との間を割って分岐して行くのが日本セメント専用線。八高線の八王子行き上り列車がやって来ました。これに乗って帰宅したようで、帰路は「高麗川⇒八王子⇒町田⇒大和⇒瀬谷」だったろうと思います。それにしても、生後4か月の赤ちゃんと母親を家に置いて、こんな遠くまで一人で来ていたわけですね。薄情なのか、やむにやまれぬ「鉄魂」なのか…。実際は「お気楽な乗り鉄」だったのだと思いますが、やはり宮脇さんの著作の影響でしょう。この後も、東京近辺で乗り残していた細かい路線群を「乗り潰し」に訪れることになります。そして、この数日後も、ある路線を初めて訪れました。

初めて来た、憧れの…と言いたいところですが、何とも殺風景な「終着駅」ですね。寒川から分岐する相模線の支線の終点「西寒川」駅です。もちろん、こんな所まで乗って来たという、大きな感動はありました。この当時は1日4往復だけの運転だったらしく、列車は茅ヶ崎からの直通運転でした。夕方15時半頃の列車に乗ったようで、茅ケ崎を出て15分程度。寒川からだと4分で到着です。1面1線の最小限の設備の無人駅で、駅舎もありませんが、かつて(相模鉄道時代)は相模川沿いに更に南(手前方)へ線路が延びていたそうで、500mほど先に「四之宮」駅がありましたが、昭和19年に戦時買収されて国鉄相模線となった際に廃止されたようです。そして、ここも3年後には廃止となります。

キハ35系の車内から、草深いホーム上の駅名標を撮ってみました。典型的な短距離(1駅間)の盲腸線で、いかにもローカル線の終点に相応しい、行き止まり表示。列車の本数も駅の利用者も少なく、それに加えて、近い将来の廃止が噂される赤字路線です。それにしても、この日も平日(木曜日)ですね。日付は確かなようで、たまたま午後が空きの日だったのか、それとも休みを取ったのか、そのあたりの経緯も全く覚えていません。「未乗路線」踏破のために、この日も妻子を家に残して行くので、せめてもの慰め(?)に、アパートの前で母子の写真を撮ってから出掛けました。この子も将来「鉄ちゃん」になってくれれば、父子連れ立って「電車乗り」に行ける日が来るかもしれませんね。

折返しの茅ヶ崎行きには乗らず、発車する列車を見送って撮ったようです。鉄道ファン以外の乗客はいなかったように思います。「第4種」踏切でしょう。ローカル線らしい風景ですね。寒川支線は戦前の「相模鉄道」の時代、大正11年に寒川・四之宮間1.2kmの砂利採取の貨物支線として開通。途中の西寒川は大正12年に「東河原」貨物駅として開業。昭和14年に「昭和産業」駅と改称し、翌15年には当駅までの旅客営業を始めます。17年に「四之宮口」と改称。19年の国有化の際、「西寒川」に改称すると同時に、当駅以遠の貨物営業区間は廃止されました。戦後の一時期は旅客営業が中止されますが、昭和35年に再開。そして昭和59年の3月31日に、路線も駅も廃止となります。

ガラッと雰囲気が変わって、今年も夏。梅雨明け前の金曜日に、初めて我が子を連れて、調布の実家を訪れました。6月中は修学旅行の準備や引率などで忙しく、なかなか行く機会がありませんでしたが、7月4日の土曜日は半日分の年休を取ったのでしょう。両親にとって初の「内孫」を実家に置いて、ひさしぶりに妻と二人で出掛けました。僕のことなので、マニアックな行楽です。京王線で府中へ行き、府中本町から武蔵野線に乗ったと思われます。下車したのは「新秋津」駅でした。当時はオレンジ色の101系で運行されていた武蔵野線。方向幕は「府中本町-西船橋」と表示されているらしく、「本町」と「西」は小さな文字になっています。さて、この駅で下りたなら、もちろん次は…?

西武池袋線の「秋津」駅まで歩いて来ました。秋津・新秋津の乗換は、あまり分かりやすい道ではありませんが、距離は近いので、この後もたびたび利用するようになります。途中の中華料理屋が気に入って、わざわざ食事時を狙って乗換コースを組込むこともありました。それはともかく、この日は下りのホームにて、所沢・飯能方面行きの電車を待ちます。25歳の若造ですが、これでも父親。このところ鉄道趣味は「ついで」程度になっていますが、電車に乗るのは好きです。後方を走り去る池袋行きの上り列車は…ん? 偶然にも、新秋津まで乗った武蔵野線の国電と同じ名の、西武「101系」ですね。前面の表情が従来の101系とは異なる高運転台タイプなので、「新101系」でしょうか。

101系の後を追って上りホームを通過する5000系の特急レッドアロー「ちちぶ」号。10年前に「ひばりヶ丘」駅で見た時は4両編成でしたが、利用者は増加しているようで、6両編成に増強されています。また、正面の「特急/ちちぶ」という表示の愛称板は電照式に交換されました。特別車輛を使用する有料特急としては戦後の関東の大手私鉄で4番目となる、昭和44年に登場した西武の看板列車です。デビュー当時は憧れたものの、中学生にとっては高嶺の花の存在で、なかなか乗れませんでしたが、昭和51年に大学の音楽サークル(ハモソ)で自分たち2年生が企画した日野渓谷キャンプの下見にM君と行った際に、初めて乗ることができました。その後は、利用する機会も増えて行きます。

突然登場したミニSL。秋津から西所沢、そして「西武球場前」(昭和54年に「狭山湖」を改称)へと電車を乗り継いで、山口観音(金乗院)に参詣。そこで出会った光景だと思います。このSLは3年前にも見た532号ですが、上り列車なのでバック運転になっていますね。ユネスコ村発・遊園地前行きの列車です。台湾から来た小型の蒸気機関車ですが、SL運転が開始された昭和47年から走っていた1形・2形(頸城鉄道・井笠鉄道から借入)よりも車体が大きめなので、導入にあたっては路線を一時運休して施設の改修をしました。車体裾に記された「西武鉄道」のも文字が誇らしげに見えます。この日はずっと小雨が降り続き、どの写真も煙ったように、ぼんやりしたものになってしまいました。

多摩湖(村山貯水池)と狭山湖(山口貯水池)の間の尾根道(埼玉県道・東京都道55号 所沢武蔵村山立川線)を西へ進むと、狭山湖の取水塔の風景で有名な狭山自然公園へ続く道が北へ分かれます。たぶん、そのあたりから撮った写真だと思いますが、「遊園地前」駅を出て「ユネスコ村」駅へ向かう下り列車でしょう。こちらは山口線本来の蓄電池機関車牽引ですが、遊園地ふうの可愛い客車は、たった1両ですね。やはりSL列車の方に人気があるのでしょうか。10年前に幼馴染のおさむ君と一緒に訪れた時は、まだ蓄電池機関車ばかりでした。相変わらずの小雨の中、嬉しくてシャッターを押しましたが、思えば、蓄電池列車をカラーで撮ったのは、後にも先にも、この1枚だけです。

狭山自然公園で山口貯水池を眺めましたが、保育園や小学校の遠足でも来た、懐かしい風景です。その時のメインの目的地は「ユネスコ村」で、当時はメジャーな施設だったのでしょう。オランダの風車が有名でしたが、そう言えば、その前で写真を撮った頃は、2人の女性から、どちらを選ぶのか迫られていたような…? 毎朝K子ちゃんが我が家へ迎えに来て、次に2人でT子ちゃんの家に寄り、3人一緒に通園していた保育園時代です。それはさておき、この日は「ユネスコ村」駅から上りのSL列車に乗りました。右カーブの途中に踏切と駐車場が見えるので、始発駅を出てすぐの場所のようです。今は廃止された区間ですが、ストリートビューでは、このあたりではないかと思われます。

「遊園地前」駅に到着しました。山口線は、昭和25年に遊戯施設の「おとぎ線」として、ここ「多摩湖ホテル前」駅から「上堰堤」まで開通。翌26年に「ユネスコ村」まで延長し、「上堰堤」は「山口信号所」に変わります。昭和27年には地方鉄道法に基づく正式な「鉄道」となりました。38年、当駅名を「西武遊園地前」に改称。そして、この2年前の昭和54年には「遊園地前」に再改称しています。この後、非電化ナローゲージの当線は昭和59年に運休し、新交通システムへの改良工事を実施。「多摩湖」駅に接続し、一部の区間は廃止やルート変更の上、昭和60年に案内軌条式鉄道として再開します。その際、この付近には「遊園地西」駅を設置。後に「西武園ゆうえんち」に改称しています。

遊園地前駅に到着した上り列車は乗客を降ろした後、入換をして、下り方の先頭に機関車を付け替えます。転車台が無いので上り列車は逆向きで牽引して来ましたが、下り列車はボイラーを前にした蒸気機関車本来の向きで運転するのでしょう。客車(31形)はSL列車の運転開始に合わせて井笠鉄道から譲り受けたオープンデッキの木造車で、8両いました。31~34はダブルルーフ、35~38は丸屋根ですが、この列車の2両は後者ですね。左端には蓄電池機関車B12の姿も見えます。さて、そろそろ夫婦の行楽を終えて調布の実家に戻ります。その間、預けておいた我が子は西武の時刻表を眺めていた…はずがありませんね。翌日は親子3人で、横浜・瀬谷の我が家へ帰りました。

7月中旬の日曜日でしょうか。だとすれば12日か19日。または夏休みに入ってからかもしれませんが、日付の記録がありません。先述の如く、当時は宮脇俊三さんの『時刻表2万キロ』の影響で、全国の完乗は無理としても、鉄道路線をできるだけ乗り潰そうという気持ちが強く、せめて関東地方くらいは制覇したいと思っていました。前途遼遠な、その目標に向けて、この日は東京周辺の私鉄で乗り残していた細かい短距離支線区を片付けるつもりで、一人で出掛けました。瀬谷から横浜へ出て、東横線で渋谷に着いたのでしょう。たまたま見掛けた荷物電車デワ3040形(3043)は、この年にデハ3450形(3498)から改造されたばかり。昨年の夏に見たデワ3042の置換となった車輛です。

さて、いよいよ東京の私鉄の短支線区めぐり開始です。最初は営団地下鉄千代田線の北綾瀬…ということは、渋谷を出て表参道で乗換え、そこから綾瀬まで延々と千代田線に乗り続けて来たのでしょう。そして綾瀬からは、支線内折返しの北綾瀬行き。本線区間と同じ6000系に見えますが、昭和43年に作られた1次試作車の3連ですね。当初は6001~6003を名乗りましたが、後に6000-1~6000-3という編成になり、「6000-系(6000ハイフン系)」とも称されるそうです。いずれにせよ、登場時は、サイリスタチョッパ方式や未来志向のデザインが大きな話題となりました。車体裾はスカートで覆われ、前面の緑色の帯も左右のライト部分にだけ施され、かなり印象の異なる表情でした。

次に乗った線区は東武大師線ですから、北千住で千代田線から乗換えて来たのでしょう。営団の北綾瀬支線同様、こちらも西新井から大師前まで一駅間だけを往復する短小路線です。終点の大師前に着いた2連は8000系でしょうか。それとも当時は5000系か5050系だったでしょうか。外観が同じなので区別が付きません。ワンマン運転となるのは平成15年のことです。この日は、まだ行ったことが無かった西新井大師にもお参りしてきました。そして再び大師前から西新井まで1kmばかりの短い区間を乗車します。さて、これで東京23区の東北方面の乗り潰しは終わりました。次は山手線を横断して、23区西北部方面の短小支線(もうお分かりだと思いますが)へ向かいましょう。

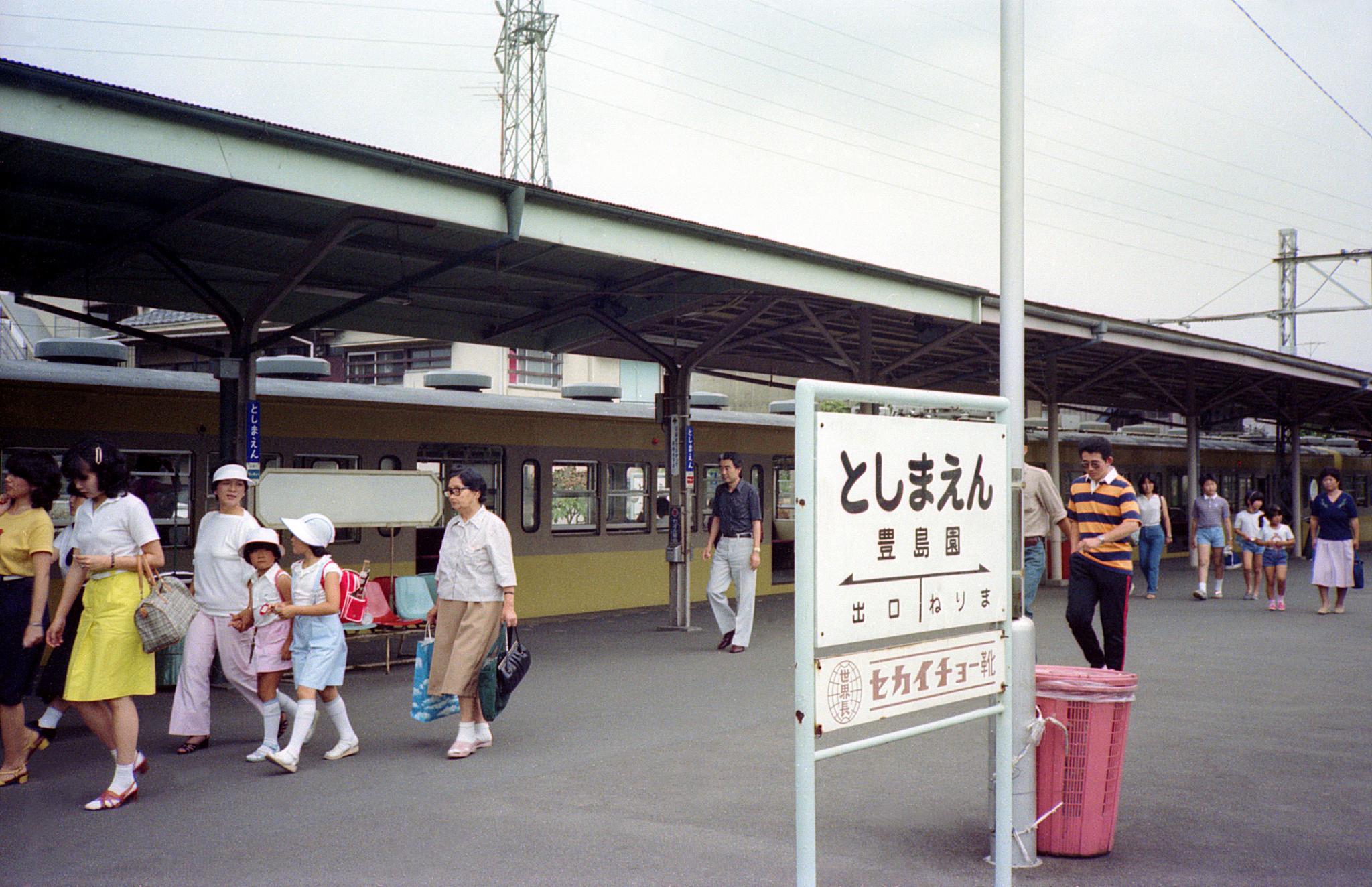

皆さんご想像の通り、次のターゲットは西武豊島線でした。練馬から豊島園までの、これも僅か1kmの支線です。歴史は古く、昭和2年に武蔵野鉄道の路線として開業しています。当時の駅名は「豊島」でした。今日これまで乗り潰してきた路線とは異なり、線内の折返しよりも池袋からの直通運転が基本です。従って編成も長く、現在は8連も走っていますが、この当時は線内往復運転の4連もあったようです。この101系はどちらでしょうか。ついでに、これまでの路線の開業時について述べると、営団北綾瀬支線は車庫の出入庫線として昭和44年に開通し、10年後の54年に旅客営業を開始。東武大師線は昭和6年に「西板線」の一部として開業し、43年に0.1km短縮されています。

東京23区内の短支線は全て乗りましたが、この日はあと1箇所、短路線ではありませんが、まだ乗っていない区間があるので、乗り潰しに行くことにします。その途中、板橋区の「城北交通公園」に寄ってみました。最寄駅は都営地下鉄三田線の蓮根(はすね)です。この公園には都電8000形の台車や国鉄D51形蒸気機関車も保存されているので、後にはオフ会などで何度か訪れることになりますが、この日は「ベビーロコ」の写真を撮っただけでした。説明板によれば、有田鉄道から東武鉄道へ来て1号機となったコッペル社製の蒸気機関車で、元は東武東上線の「ときわ台」駅前に展示されていたということです。さて、この日の最後に乗る路線は…?(これも分かりそうですね。)

お察しの通り(?)都営三田線の蓮根から、終点の西高島平まで乗り通しました。昭和43年の開業時に「志村」と称していた「高島平」駅までは既に乗車していますが、その先「西高島平」までの1.5kmは昭和51年に開通。それから5年も経っているのに、まだ乗りに来ていなかったようです。思えば、前回都営6号線の写真を撮ったのは巣鴨以南が開通する前日だったので、今回は9年ぶりです。開業以来「都営6号線」と呼ばれていましたが、東京都交通局は昭和53年7月1日に、当路線の正式名称を「三田線」と改めたようです。この区間は高架線で、当駅の終点側は更に先へ延びるかのように断ち切られていますが、和光市や西浦和方面への延伸計画は、いずれも中止となりました。