■ 車輛 (電車)■

昇圧以来、車種の統一が実施されてしまっている豊橋鉄道ですが、以前はそれこそ雑多な形式が集まっており、バラエティーに富んだ路線でした。昭和46年(1971)当時の渥美線は、18両の電車(電動車13両、制御車5両)と、5両の電気機関車、1両の電動貨車、そして4両の貨車で運行されていました。このページでは、まず、電車についてご紹介しましょう。

|

| 高師車庫全景 車内より |

豊橋鉄道では、昭和43年(1968)に、全車輛の大改番があり、その時から鉄道線の電車の形式は、車体の全長を元に名付けられています。例えば、14m級の電動車はモ14××形、17m級の電動車はモ17××形という具合にです。制御車の場合には、それに1000を加えて、13m級がク23××形、17m級がク27××形というようになっています。

また、時代とともに連結相手の変更は多少あるものの、原則として2両ずつ固定編成を組んでいて、改造や廃車なども編成単位で行われることが多かったようです。この訪問当時は、以下に記すような編成となっていました。田口線から転入したモ1711と1712だけは、両運転台付であり、単独で増結用に使用されていました。

●モ1401+ク2401 ●モ1601+ク2402 ●モ1602+ク2301

●モ1701+ク2701 ●モ1711 ●モ1712 ●モ1713+ク2311

●モ1721+モ1771 ●モ1801+モ1851 ●モ1802+モ1852

ここでは便宜上、編成として2両の外観に大きな相違のないものは、一括して同じ項目で紹介することにします。また、車輛番号については当然ながら、戦前は渥美電鉄、戦時中は名古屋鉄道、昭和29年(1954)以降は豊橋鉄道としてのものということになります。当時在籍の電車に関しては、どの車輛も、昭和41年(1966)、もしくはそれ以降の入線時に、前照灯のシールドビーム2灯化がなされています。

[モ1400形] (モ1401)

|

|

| モ1401 三河田原 |

モ1401は、昭和元年(1926)日本車輛製の電動車ですが、認可は翌2年(1927)となっています。旧・渥美電鉄のデテハ1001として誕生、昭和16年(1941)に改番されて、モ1051となりました。元々、日車の全金属製の試作車として製作されたものなのですが、各部の腐蝕が激しくなり、昭和27年(1952)には半鋼製に改造されています。

元・相鉄の流線形制御車ク1503(後のク2401)がやってきてからは、それと編成を組み、昭和39年(1964)に連結面貫通路と乗務員扉が新設されました。昭和41年(1966)にはHL制御化と同時に、Zパンタをパンタグラフ化、前照灯のシールドビーム2灯化がなされ、昭和43年(1968)の大改番によって、モ1401となりました。訪問時の豊橋鉄道は、同じ形態の車輛による編成が徐々に増えてきていましたが、このモ1401+ク2401のコンビは、変化に富んで、面白みのある編成でした。また、この年に、制御装置はAB化されています。

モ1401は、小型で古い車輛ながら、その後も長い間活躍を続けたのですが、相棒のク2401とともに休車となり、しばらくは高師の側線に置かれ、昭和61年(1986)に、編成ごと廃車となりました。

[モ1600形] (モ1601〜1602)

モ1600形の1601と1602は、なかなか面白い経歴をたどった2両です。生まれは同じ兄弟分で、静岡電気鉄道(現・静岡鉄道)の120と121、昭和6年(1931)、日本車輛の製造ですが、育ちは大きく異なっていました。

このうち、モ1601の方は、静岡電気鉄道の120が、昭和13年(1938)に渥美電鉄にやってきて、デホハ120となります。昭和16年(1941)に改番されて、モ1201となり、元・相鉄のク1504(後のク2402)が来てからは、それと編成を組んでいました。更に昭和43年(1968)の大改番で、モ1601となりました。この日、写真は撮れませんでしたが、中央扉は広幅両開きに改造され、独特の形態となっていました。

|

|

| モ1602 新豊橋 |

一方、モ1602の方の経歴ですが、静岡の121が、昭和18年(1943)に、まず、旧・西武鉄道に譲渡されます。西武ではパンタ化などの改造を施され、モハ120形121として、貯水池線(現・西武園線)で試用されたものの、すぐに制御車化され、クハ1120形1121となりました。続いて、昭和23年(1948)にクハ1151形1159となり、その後も、27年(1952)にクハ1231形1238に、29年(1954)には1231(2代目)へと、めまぐるしく改番を重ねます。

更に、昭和31年(1956)には再び電動車化され、モハ151形161(2代目)となりました。そして、小平・萩山間の小運転に使用された後、昭和34年(1959)に、豊橋鉄道に譲渡されました。ここで、兄弟である前述の元・静岡120との再会となったわけですが、こちら元121の方の編成相手は、一緒にやってきた、元・西武のクハ1122ということになりました(豊橋ク1505→改番後ク2301)。豊橋での車号は、当初はモ1202、そして昭和43年(1968)の大改番の際に、モ1602となっています。

●静岡120 → 渥美デホハ120

→ 名鉄モ1201 → 豊橋モ1201 → モ1601

●静岡121 → 旧・西武モハ121 → クハ1121 →

西武クハ1159 → クハ1238

→

クハ1231 → モハ161 → 豊橋モ1202 →

モ1602 (→ モ1651)

このように、訪問当時は、モ1601は元・相鉄のク2402と、モ1602は元・西武のク2301と、それぞれコンビを組み、外観も異なった、別々の編成になっていました。その後、昭和57年(1982)に、それぞれの相棒が廃車となると、モ1602は方向転換され、モ1650形1651となり、モ1601とMc+M´c

の編成を組むようになりました。ここにめでたく兄弟が手をつないだわけですが、誕生以来、実に50年以上の月日がたっていました。なお、その際、モ1601の中央扉は幅を狭められ、片開きに戻されています。パンタは2両とも連結面寄りに移設され、後述のモ1800形+モ1850形のような雰囲気になりました。なお、モ1651の方のみ、ドアの窓がHゴム化されていたため、編成美は多少崩れていました。

こうして、モ1601+モ1651の編成となって仲良く活躍した後、後述のモ1711と同じく、昭和63年(1988)8月に行われたお別れ運転を最後に、現役を引退しました。その際、車体は、名鉄の旧・標準色であるダークグリーンに塗り替えられ、定期列車として最後の活躍をして、その後しばらくは、高師の側線に留置されていたようです。そして、平成4年(1992)に、そろって廃車となりました。

[モ1700形] (モ1701)

[ク2700形] (ク2701)

電動車のモ1701と、制御車のク2701ですが、生まれも育ちも形態も同じなので、ここでまとめて御紹介します。なお、ク2701については、下の、ク2400形の項にある写真をご覧ください。

|

|

| モ1701 新豊橋 |

どちらも前身は、昭和16年(1941)に梅鉢鉄工で製作された、西武鉄道のモハ200形で、番号は207と202でした。戦前の旧・西武鉄道としては最後の新形車となった形式です。ノーヘッダーの両運半鋼製車ですが、電装品はモハ500形から転用されていました。

戦後、新・西武鉄道の車輛として、昭和23年(1948)にモハ251形へ、そして片運転台化改造の後、29年(1954)にモハ221形(2代目)へと再度改番されました。更に、モハ222(元・モハ202)の方は、33年(1958)に制御車化され、クハ1221形(2代目)となり、モハ227+クハ1222の編成で、昭和38年(1963)に豊橋鉄道へ譲渡されました。

豊橋鉄道では、初の整った編成となり、モ1701+ク1751という番号で活躍しました。昭和43年(1968)の大改番の際に、ク1751の方だけが、ク2701と変更され、最終的にはモ1701+ク2701となっています。また、この形式の車輛は、一畑電気鉄道、山形交通(三山線)にも譲渡されています。(一畑デハ60形・クハ160形、山形モハ110形)

●西武モハ207 → モハ257 →

モハ227 → 豊橋モ1701

●西武モハ202 → モハ252 → モハ222

→ クハ1222 → 豊橋ク1751 → ク2701

その後、平成9年(1997)に実施された渥美線の昇圧の際に、両車とも廃車となりました。

[モ1710形] (モ1711〜1713)

モ1710形は、屋根の深い、いわゆる川崎造船タイプですが、実際には日車製の車輛です。3両とも、元は田口線の車輛でした。ただし、1713だけは、多少複雑な経歴を持っています。

モ1711と1712は、昭和4年(1929)、田口鉄道の開業に際して日本車輛で製作された、101と102です。その後、モハ101形の101〜102となり、更にモハ30形の36〜37と改番されました。番号が半端なのは、姉妹会社だった豊川鉄道の同形車がモハ31〜33を名乗っていたので、それに合わせたものと思われます。昭和31年(1956)の合併によって、番号はそのまま、豊橋鉄道の車輛となりました。昭和39年(1964)には、形式称号が、「モハ」30形から「モ」30形に変更されています。

|

|

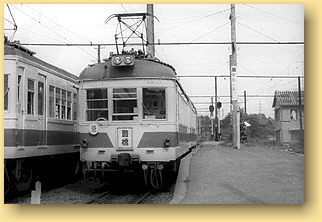

| デキ201と並んだ モ1712 高師 |

田口線は一時期、国鉄に運転を委託していたため、その車輛も飯田線用に使用されていたことがありました。戦後、自社運転に戻った後も、昭和38年(1963)まで、一部列車は飯田線に乗り入れ、30形は乗り入れ専用車として、国電に併結されて豊橋まで顔を出したりもしていました。

しかし、昭和41年(1966)の水害により、田口線は一部区間が休止となり、モハ36は休止区間に取り残されてしまいました。そして、昭和43年(1968)の田口線全線廃止に伴い、両車とも渥美線に転属となりましたが、その際、モハ36も無事に救出されました。更に同年の大改番で、モ36〜37は、モ1711〜1712に改称されています。渥美線では早朝の単行や、ラッシュ時の増結用に使用され、最後まで両運転台のままで働いていました。1711の写真は、次ページのデキ211の項をご覧ください。

|

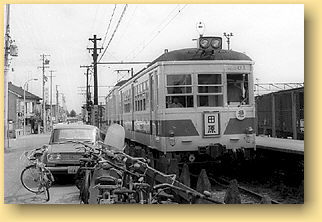

| モ1713 高師 |

一方、モ1713は、生まれは同じく、昭和4年(1929)の日本車輛なのですが、豊川鉄道のモハ31として製作されました。前述のモハ30形、31〜33のうちの1両です。昭和18年(1943)、豊川鉄道は国鉄に戦時買収され、モハ30形も国鉄の車輛に編入されました。昭和27年(1952)には全車が山口県の宇部線へ転出、翌28年(1953)には広島県の福塩線へと移動、形式もモハ1610形と改称され、モハ31〜33は、国鉄のモハ1610〜1612となりました。そして、昭和31年(1956)に全車廃車となっています。

国鉄での廃車の後、モハ1610(元・モハ31)は、縁のあった田口線用として豊橋鉄道に払い下げられ、モハ36〜37の後に続けて、モハ38となりました。その際、窓枠のアルミサッシュ化、車内の蛍光灯化などの更新修繕がなされており、乗客には好評だったようです。1711〜1712も、後にアルミサッシュ化されていますが、ドアの戸袋窓は、この1713だけがHゴム支持となっていました。昭和41年(1966)、600Vに降圧の上、一足早く渥美線に転属。昭和43年(1968)の大改番で、モ1713となりました。この訪問の年、昭和46年(1971)には、片運転台化と貫通路新設がなされ、ク2311と編成を組むようになりました。

なお、余談ながら、モ1713と兄弟分の、元・豊川モハ32〜33(国鉄モハ1611〜1612)は、大井川鉄道と三岐鉄道へ払い下げられています。その3両の経歴を示しておきます。

●豊川モハ31 → 国鉄モハ31 →

モハ1610 → 豊橋モハ38 → モ38 →

モ1713

●豊川モハ32 → 国鉄モハ32 →

モハ1611 → 大井川モハ303

●豊川モハ33 → 国鉄モハ33 →

モハ1612 → 三岐モハ110

モ1710形のうち、1712と1713は、昭和62年(1987)に廃車となりました。モ1711だけは、もう少し生き延びたものの、昭和63年(1988)8月に行われた、田口線廃止20周年フェアでのお別れ運転を最後に、現役を引退しました。その際には、塗装をチョコレート色に、前照灯も1灯に戻され、番号の表記も36として運転されました。その後、1600形と同じように、しばらくは高師の側線に留置され、平成4年(1992)に正式に廃車となっています。

[モ1720形] (モ1721)

[モ1770形] (モ1771)

|

|

| モ1721 と ク2002の廃車体 高師 |

訪問当時の最新鋭車輛であった、モ1721+モ1771の2両は、書類上、昭和44年(1969)の新製車という扱いになっていますが、実際には名鉄の3800系の車体に、旧型国電クモハ12形および14形の下回りを組み合わせて、自社工場で製作されたものです。車体の元の車号は、名鉄モ3813+ク2813でした。入線に際し、Mc+M´c

という編成に改造されていますが、後述のモ1800形+モ1850形と同様に、パンタグラフの連結面寄りへの移設と、前照灯のシールドビーム2灯化も、同時に実施されています。

名鉄の3800系(モ3800形およびク2800形)は、いわゆる私鉄標準規格車で、この2両は、昭和23年(1948)に日本車輛で製造されました。翌年までに計71両が作られ、当時は最大の両数を誇り、名鉄特急の主力として活躍していました。一部、高運転台化改造された車輛があり、豊橋鉄道に譲渡されたのも、そのうちの2両です。したがって、3800系の原形とは、少しばかり印象が異なっていました。なお、名鉄の3800系は、大井川鉄道や富山地方鉄道にも譲渡されています。(大井川モハ310・クハ510・モハ3800形・クハ2800形、富山モハ14710形・クハ10形)

この当時は、正面貫通路のついたままでしたが、その後、貫通路が埋められ、中央窓も左右の窓の高さにそろえられて、のっぺりとした印象を与える顔つきになってしまいました。この編成は、平成3年(1991)に廃車となっています。

(なお、この写真に並んで写っている、ク2002の廃車体については、次のページの最後に解説を載せてあります。)

[モ1800形] (モ1801〜1802)

[モ1850形] (モ1851〜1852)

|

|

| モ1802 柳生橋 |

この当時最大級の車輛だったのが、このモ1800形+モ1850形の2編成です。当時としては、渥美線唯一の18m車でした。車体は元・名鉄の3300系で、自社工場にて国鉄クモハ14形の下回りと組み合わせるという手法で、昭和42年(1967)に登場しました。その際、Mc+M´c

の編成とし、パンタを連結面寄りに移設、前照灯のシールドビーム2灯化や、窓枠のアルミサッシュ化なども同時に施工されています。また、客用ドア下部分の側板が垂れ下がったデザインだったのも、水平にそろえています。

さて、名鉄の3300系と一口に言いますが、これもなかなかややこしい経歴の持ち主です。元はといえば愛知電気鉄道のデハ3300形として、昭和3年(1928)に製造された車輛に端を発します。同年、それを片運転台化したデハ3600形が、更に翌年、制御車サハ2040形が作られました。これらは愛電の超特急「あさひ」号に使用されました。名鉄になって、何度か改造や改番を経ていますが、そのあたりの変遷はとても複雑なので、豊橋鉄道関連の4両の一覧を示すにとどめておきます。なお、この系列の車体は、北陸鉄道や大井川鉄道にも譲渡されています。(北陸モハ3770形・クハ1720形、大井川モハ309・クハ508)

●愛電サハ2043 →

名鉄ク2044 → モ3608 → モ3614 →

モ3358 → 豊橋モ1801

●愛電デハ3603 → 名鉄モ3604 →

モ3354 → ク2343 → 豊橋モ1851

●愛電サハ2042 → 名鉄ク2043 →

モ3607 → モ3613 → モ3357 → 豊橋モ1802

●愛電サハ2041 → 名鉄ク2042 →

モ3606 → モ3612 → モ3356 →

ク2345 → 豊橋モ1852

豊橋鉄道では主力車輛として大活躍し、この後も、側面3扉化・正面非貫通化などの改造が行われたりしましたが、渥美線が1500Vに昇圧された平成9年(1997)、名鉄の7300系にバトンを渡し、全車廃車となりました。

[ク2300形] (ク2301)

ク2301は、西武鉄道のクハ1122を、昭和34年(1959)に譲受したものですが、その前身は、昭和13年(1938)に日車東京支店で製作された、旧・西武鉄道のガソリン動車キハ21です。キハ20形というのは、多摩線(後の是政線→多摩川線)の客貨分離用に製作された2軸ガソリン車で、20〜21の2両が存在しました。新・西武鉄道における昭和23年(1948)の改番で、キハ21形21〜22となり、多摩川線の電化後は上水線で働いていました。

|

|

| ク2301 新豊橋 |

その後、車体の延長と同時にクハ1231形のボギー台車をもらい、昭和33年(1958)、クハ1121形1121〜1122として、多摩湖線に再登場します。しかしその翌年、クハ1122は、早くも豊橋鉄道に譲渡されました。豊橋ではク1500形1505となりましたが、同じク1500形でも、先輩の1503〜1504は相鉄から譲受した流線形車、後のク2400形であり、スタイルは全く異なっていました。

連結相手は、一緒に西武からやってきた元・モハ161(豊橋モ1202→改番後モ1602)となりましたが、この車輛は一時期にしろ、西武鉄道のクハ1121を名乗っていたわけですから、来歴もスタイルも全く関係ないのですが、奇しき因縁と言えるかもしれません。しかし実際には、この写真でもおわかりのように、車体の長さも高さも不揃いな、凸凹コンビとなっていました。昭和38年(1963)には連結面貫通化、また、他車と同様に、昭和41年(1966)にはシールドビーム2灯化がなされています。そして、昭和43年(1968)の大改番の際に、1両だけで独立した形式をもらい、ク2300形2301となりました。

なお、同形式の西武クハ1121の方は、昭和38年(1963)、電装の上、羽後交通に譲渡され、雄勝線のデハ7となっています。旧・西武鉄道キハ20形の変遷をまとめておきます。

●旧・西武キハ20 → 西武キハ21

→ クハ1121 → 羽後デハ7

●旧・西武キハ21 → 西武キハ22 →

クハ1122 → 豊橋ク1505 → ク2301

ク2301は、形式からもわかるように、訪問当時においては最も小型の13m車であり、この後、昭和57年(1982)に廃車となりました。相棒のモ1602がモ1651に生まれ変わり、モ1601と編成を組むようになったことは、前述の通りです。

[ク2310形] (ク2311)

ク2311の写真は、残念ながら、この日きちんと撮影していなかったのですが、この車輛は元のモ1302で、この年、昭和46年(1971)に制御車に改造され、片運転台化、貫通路新設によって、モ1713と編成を組むようになったばかりでした。上の1713の写真に、ほんの少しだけ見えています。

これも、元は西武鉄道の車輛ですが、その前身は、新宿・荻窪間を走っていた路面電車でした。後の都電杉並線がそれに当たります。大正14年(1925)田中車輛製のオープンデッキの木造車が休車となっていたのを、600Vの多摩湖線用に改造し、昭和26年(1951)、モハ51として再登場させたものです。しかし木造のままであり、車幅も狭かったため、翌27年(1952)には鋼体化されてモハ105に、更に29年(1954)にはモハ102(2代目)へと改番されました。同年にパンタ化、35年(1960)には片運転台化され、昭和37年(1962)、豊橋鉄道に譲渡されて、モ1300形1302となりました。その際、車体を延長、中央扉を新設して3扉化し、台車はモ150形のものと交換されています。翌38年(1963)に貫通路新設、41年(1966)にはシールドビーム2灯化されています。

同時に譲渡されたモ1301も、同じような経緯をたどっています。すなわち、新宿で空襲にあった、大正13年(1924)東洋車輛製の木造車を、昭和24年(1949)に多摩湖線用モハ111として再生しました。翌25年(1950)モハ101形104に改造、29年(1954)にはモハ101(2代目)への改番とパンタ化、そして昭和37年(1962)に豊橋鉄道にやってきて、モ1301となりました。その際の改造も、その後の経過も、モ1302と同様です。

さて、2両とも、当初はク2280形(後のク2000形)と連結され、モ1301+ク2281、モ1302+ク2282、という編成になっていましたが、モ1301は、昭和42年(1967)に踏切事故で大破、廃車となってしまいました。モ1302の方は、昭和46年(1971)に連結相手のク2002(ク2282を改番)が廃車となり、制御車に改造されてク2311形2311となり、モ1713と編成を組むようになりました。

なお、この車輛の同形車は、日本油脂武豊工場専用線と、羽後交通雄勝線にも譲渡されています。西武多摩湖線モハ101形の経歴を示すと、次のようになります。登場時期に多少の差があるので、改番時期を基準にして表示します。

●西武モハ111 → モハ104 →

モハ101 → 豊橋モ1301(→事故廃車)

●西武モハ51 → モハ105 → モハ102 →

豊橋モ1302 → ク2311

●西武モハ106 → モハ103

→ 日本油脂モ101

●西武モハ104

→ クハ1114 → モハ104 → 羽後デハ6

ク2311は、この後10年以上経って、昭和57年(1982)に訪れたときには、ク2301、ク2402、そしてもちろんモ1713とともに、高師の側線に留置されていました。その当時、どの程度使用されていたのかはわかりませんが、廃車となったのは昭和62年(1987)のことです。

[ク2400形] (ク2401〜2402)

|

| ク2401 と ク2701 三河田原 |

特徴ある流線形スタイルの、ク2400形の前身は、旧・神中(じんちゅう)鉄道のガソリンカーで、昭和12年(1937)から15年(1940)にかけて日車で製作された車輛です。当初はキハ40形と称しましたが、5両目が完成する前に改番して、キハ50形となりました。相模鉄道となった後の昭和19年(1944)に客車化されてホハ50形、更に電車用のサハ50形を経て、クハ1050形となり、最終的にはクハ1500形となっていました。そのうちの2両が豊橋鉄道にやってきたわけです。

昭和31年(1956)に相模鉄道のクハ1503〜1504を譲受し、当初はそのまま1500形として使用。渥美線では、モ1051+ク1503、モ1201+ク1504、という編成を組んでいました。大改番後の車号では、モ1401+ク2401、モ1601+ク2402、ということになります。昭和39年(1964)には、連結面に貫通路を新設しましたが、流線形部分に無理やり垂直な通路を取り付けていました。昭和44年(1969)には、乗務員扉も新設されています。

この形式の相鉄(神中)時代の経歴は、資料によって異なりますが、一応のまとめを下の表に示しておきます。キハ40と41以外は、もう一つはっきりしない部分もあり、番号の振替が行われた可能性もあるようで、異説も唱えられています。同形車が神戸有馬電気鉄道(現・神戸電鉄)に1両、上田丸子電鉄(現・上田交通)に2両譲渡されています。

●神中キハ40 → キハ50 →

相鉄ホハ50 → サハ50 → クハ1051 →

クハ1501 → 上田丸子クハ252

●神中キハ41 → キハ51 → 神戸クハ151

●神中キハ42 → キハ52 → 相鉄ホハ52 →

サハ52 → クハ1054 → クハ1504 →

豊橋ク1504 → ク2402

●神中キハ43 → キハ53 → 相鉄ホハ53 →

サハ53 → クハ1053 → クハ1503 →

豊橋ク1503 → ク2401

●神中キハ54 →

相鉄ホハ54 → サハ54 → クハ1052 →

クハ1502 → 上田クハ253

※(ホハ→サハ→クハのあたりで番号振替の可能性あり)

ク2401は、その後、昭和54年(1979)に休車となり、しばらくは高師に留置されていましたが、車体は荒廃し、昭和61年(1986)に廃車されました。ク2402の方は、一足早く、昭和57年(1982)には廃車となっていましたが、両車とも解体されたのは同時期のようです。

(写真は全て昭和46年8月10日撮影)