■

路線 ■

愛知県渥美郡田原町は、渥美半島の中央部にある、渡辺崋山ゆかりの城下町です。豊橋鉄道渥美線は、東海道の吉田宿であった豊橋市と、その田原町との間を結んでいる、18.1km(訪問当時)のローカル私鉄です。

|

|

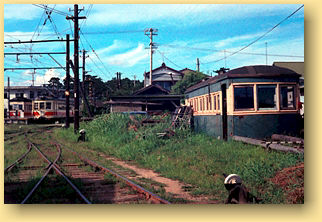

| モ1701 と モ1401 三河田原 |

渥美半島に鉄道を敷設しようという動きは、明治時代からあったようですが、大正11年(1922)になって、「渥美電鉄」が設立され、現実のものとなってきました。渥美電鉄は、豊橋・福江間37kmの区間を、軌道法による路線として特許を取得しました。とりあえず、豊橋から第15師団の置かれた高師(たかし)まで、次いで黒川原までの工事認可を得て、翌12年(1923)に着工します。

大正13年(1924)1月22日、まず高師・豊島(としま)間が開業。続いて同年、豊島・神戸(かんべ)間、師団口(現・大学前)・高師間、神戸・三河田原間を相次いで開業し、師団口・三河田原間の路線となりました。しかし豊橋市街地での土地取得に手間取り、新豊橋・師団口間が開業したのは、翌14年(1925)のことで、しかも当初の新豊橋駅は、現在地よりも400mほど柳生橋寄り、花田信号所の付近にありました。

大正15年(1926)、三河田原・黒川原間が開業。しかしそこから先、福江方面への延長は、種々の事情により実現しませんでした。翌・昭和2年(1927)、起点側を0.4km延長し、念願かなって国鉄の豊橋駅前に乗り入れ、そこを新豊橋として、従来の新豊橋は花田と改称しました。ここに、新豊橋・黒川原間20.9kmの路線が完成したのです。

この渥美電鉄、開業当初は営業成績も良かったのですが、渥美半島にバス路線が発達してくると、福江方面へ直通するバスに比べて、分が悪くなり、貨物にしても、トラック輸送や不況の影響を受け、経営は苦しくなっていきます。昭和5年(1930)には高師・黒川原間、翌6年(1931)には新豊橋・高師間を、軌道から地方鉄道に変更し、また、系列のバス会社を含め、渥美半島全体の交通網の調整を図りますが、戦争も近づき、経営はなかなか好転しなかったようです。

|

|

| モ251の廃車体 高師 |

そこで渥美電鉄は、名古屋鉄道(名鉄)への合併を希望。戦争による交通統合の機運もあって、昭和15年(1930)、名鉄に合併され、その渥美線となりました。一方、この路線は、鉄道敷設法の予定線(豊橋より伊良湖岬に至る鉄道)の一部と重なっているため、鉄道省に買収されることにもなっており、それに軍事目的も加わって、黒川原以遠は、国鉄渥美線として延長工事が始められることになりました。しかし、黒川原・福江間の路盤はほぼ完成したのですが、戦局の悪化によりそのまま放置され、更に既存の三河田原・黒川原間2.8kmさえも、不要不急の区間として、戦時中の昭和19年(1944)、資材転用のために廃止されてしまいました。福江方面への路線は、ついに実現することはなかったのです。

さて、戦後もしばらくの間は、名鉄渥美線として営業を続けていましたが、新豊橋は豊橋駅のすぐ隣ながら、名鉄本線と線路が繋がっているわけでもなく、結局は昭和29年(1954)、新興の会社「豊橋鉄道」に譲渡されます。豊橋鉄道は、渥美線以外にも、路面電車である豊橋市内線と、少し離れた場所にある田口線の運営にもあたっていました。しかし、田口線の方は、乗客や貨物の減少に加え、水害による被害もあって、昭和41年(1966)に一部区間の休止、そして43年(1968)には全線の営業廃止という道をたどっています。また、市内線も、乗客の減少など経営は苦しかったのですが、近年、短区間ながら新線の開業もあり、路面電車見直しの好例として、全国的にも注目を集めています。

その後の渥美線はといえば、長年続けていた貨物輸送を、昭和59年(1984)に廃止し、また、乗客の減少を防ぐため、ダイヤの工夫や車輛の近代化・冷房化など、サービスの向上にも努めてきましたが、架線電圧は相変わらず600Vのままでした。そこで平成9年(1997)、念願の1500Vへの昇圧を果たし、同時に、全ての車輛を、一気に名鉄の7300系に置き換えてしまいました。更に平成13年(2001)には、またまた全車輛を東急のステンレスカーに置き換え、ますます利用しやすい鉄道へと、意欲的な経営改善を続けています。なお、昭和47年(1972)度中に営業キロ数を修正し、現在では、渥美線の全長は18.0kmとなっています。

国鉄豊橋駅の改札口を出て右手にある新豊橋駅は、ターミナルと呼ぶにはあまりにささやかな、ホーム1面1線の、必要最低限の設備しか持たない始発駅です。小さな駅舎の改札口が、そのまま、たった1本のホームへと繋がっています。

|

|

| 豊橋鉄道渥美線路線図 (当時) |

三河田原ゆきの電車は、新豊橋を出るとすぐに、かつての始発駅があった花田貨物駅(現・花田信号所)を通過します。ここにはいつも、電動貨車デワ11の可愛らしい姿が見られました。東海道本線と並んで大きな陸橋の下をくぐり、国鉄線と少し離れると、柳生橋(やぎゅうばし)に着きます。当時は、市内線の柳生橋支線の終点でもあり、乗換駅としてにぎわっていました。

柳生川を渡って、右にカーブしながら勾配を上り、東海道本線の上を乗り越え、続いて今度は新幹線の下をくぐり抜け、最初の交換駅である小池に着きます。そして、国道(田原街道)の踏切を過ぎると、大学前です(現在では国道との交差区間は地下化されています)。ここは、開業時の師団口駅で、戦後休止されていたのが復活されたものです。次の南栄にかけては学校が多く、どちらもホーム1面の小駅ながら、利用者は結構あるようです。松林の中を抜け、ユニチカの工場の引込み線と平行して、高師(たかし)に到着。この引込み線は、後には専ら、休車となった車輛の留置線として使われていたようです。高師には車庫・工場があり、さまざまな車輛を見ることができました。

|

|

| モ1852 花田貨物駅 |

芦原(あしはら)と植田(うえた)の間で梅田川を渡り、田圃の中を走るようになります。向ヶ丘(むこうがおか)は、付近の住宅団地のために設置された駅です。次の大清水で折り返す列車は多く設定されていましたが、その次の老津(おいつ)までの列車も何本かありました。杉山を出てしばらく行くと、造成されたばかりの住宅団地があり、やぐま台という駅が開設されていました。これは、休止となっていた谷熊駅を復活させたものですが、この当時は、できたばかりの新しい駅で、車内補充券にも駅名が印刷されていませんでした。豊島(としま)を過ぎると丘陵地帯に入り、小野田セメントの専用線との合流点である神戸(かんべ)信号所(現在では復活して神戸駅)を過ぎると、終点の三河田原に到着します。側線には電車、機関車、貨車が留置されており、かつて黒川原方面へ延びていた路線の名残が、本線の延長線上に続いていました。

また、この当時は、豊橋・三河田原間に急行列車も設定されていました。基本的な停車駅は、新豊橋、小池、南栄、大清水、老津、三河田原、となっていましたが、全線単線ということもあり、所要時間は普通とあまり変わらず、30分近くかかっていたようです。ここの写真にも、急行表示のものが多いですね。

高校1年の夏休み、東京近辺の私鉄探訪だけでは飽き足らなくなっていて、東海から名古屋にかけて、中小私鉄をめぐり歩く計画を立てました。岳南鉄道に始まり、静岡鉄道、大井川鉄道などを回った後、愛知県の母の実家に滞在中の一日、いとこのテッちゃんと一緒に、豊橋鉄道渥美線を訪ねてみることにしました。 昭和46年(1971)8月10日のことです。この日は豊橋市内線も訪問していますが、その御紹介は、また別の機会に譲りましょう。

(写真は全て昭和46年8月10日撮影)

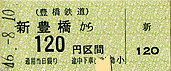

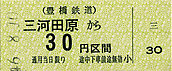

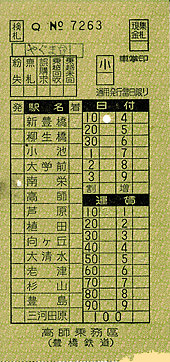

■ 切符 ■

|

|

|

左は車内補充券で、やぐま台駅は開業直後のため印刷されておらず、上の欄外にゴム印で押されています。上は新豊橋から120円の準硬券。下は同じく三河田原からの初乗り運賃の切符です。この他に通常の硬券や自販機の軟券もありました。 |

|

|

|