■

駄知線・車輛 ■

|

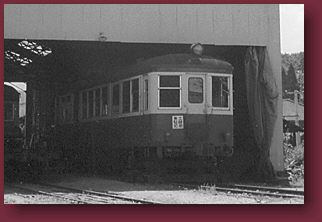

| モハ101 駄知 |

[モハ100形] (モハ101〜103)

モハ100形のうち、モハ101とモハ102は、昭和25年(1950)の電化と同時に登場した電車で、東芝車輛製の14メートル車です。製造当初は両運転台付きの非貫通の車輛で、前面は丸みを帯びていました。ちなみに、東芝車輛は電気機関車のメーカーとして有名で、本格的な電車として製作されたのは、この東濃鉄道の2両だけのようです。

昭和31年(1956)、モハ101は、電気機関車ED1001と衝突事故を起こし、下り側の前面を大破してしまいました。その復旧工事の際、前面が平面に改造され、モハ102とはやや違う姿になってしまいました。そちら側の様子は、ここの写真には写っていません。

|

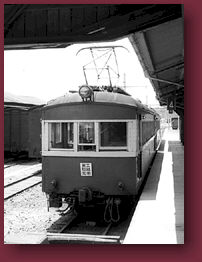

| モハ102 駄知 |

その後、モハ101の上り側の前面も、モハ102の両側の妻面も、ともに貫通式に改造され、中央貫通扉の窓はHゴム化されました。訪問した日には、モハ101、102、ともに駄知の車庫で休んでいました。

モハ100形は、駄知線の廃止後、全車が1435mmに改軌され、高松琴平電気鉄道に譲渡されました。

モハ101は琴電の70形71号となり、平成12年(2000)まで生き残りました。モハ102は同じく琴電70形の72号となり、平成10年(1998)に廃車となっています。

モハ100形の中でも、モハ103だけは経歴の異なる車輛で、むしろ後述のクハ200形と同じ生まれとなっています。その前身は南武鉄道のモハ100形で、モハ104→

国鉄モハ104→ 東濃クハ203→ サハ203→

モハ103という変遷をたどっています。

|

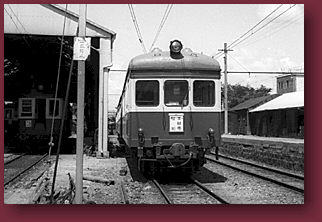

| モハ103 土岐市 |

総武流山電鉄のページでも御紹介しているように、旧・南武鉄道の100形は、大正15年(1926)、昭和3年(1929)、6年(1931)と、3回に分けて15両が製作され、その形態もまた微妙に変化していきました。東濃鉄道にやって来たのは、すべてその1次形である、大正15年(1926)、汽車会社東京支店製の車輛です。モハ101、102、104の3両が入線し、そのうち101と102は後述のようにクハ200形となっています。

このモハ103も、昭和26年(1951)の入線当初は、電装解除、片運化されて、クハ203となり、その後、笠原線の付随車が不足した際にサハ203となったものの、実際には移動せず、結局、駄知線の電動車不足によって再び電装され、両運のモハ103となって最後まで活躍しました。写真ではわかりにくいのですが、側面は1段下降窓が並んでいます。また、連結面側は貫通化されています。

モハ103は、モハ101、102と同様に改軌され、琴電73形73号(1形式1両)となった後、昭和58年(1983)に廃車となりました。

[クハ200形] (クハ201〜202)

|

| クハ202 土岐市 |

前述のモハ103と同じ経歴を持つ車輛が、このクハ200形です。元は大正15年(1926)製の南武鉄道モハ100形で、昭和26年(1951)に国鉄から東濃鉄道へ来て、電装を解除されクハとなり、片運化されました。

クハ201は、元・南武鉄道のモハ101です。クハ202の方は、同じく南武のモハ102でしたが、東濃に来てから一時期サハ202となって、笠原線の付随車として働いていたこともあります。どちらも両運化→片側貫通化→片運化というように、めまぐるしく小改造を施されています。この当時、側面の窓は、クハ201は1段、クハ202は2段となっていたようです。

廃線後は、モハ100形と共に、高松琴平電気鉄道に移籍し、こちらは80形の81号と82号になりました。琴電82号(東濃クハ202)は、早くも昭和58年(1983)には廃車となっていますが、81号(東濃クハ201)の方は、四国の地でも長いこと健闘し、南武鉄道100形の最後の1両として、平成10年(1998)に廃車となるまで生き残っていました。

[モハ110形] (モハ111〜112)

昭和38年(1963)、西武鉄道からモハ151形とクハ1151形を譲受し、東濃鉄道最後の新形式となる、モハ110形とクハ210形が誕生しました(東濃での使用開始は昭和39年)。その後、昭和41年(1966)にもう1編成増備し、2編成となりました。川崎造船所製の17メートル車で、いわゆる川造タイプの深い丸屋根が特徴となっています。

生まれは昭和2年(1927)、旧・西武鉄道(武蔵野鉄道に合併されてからの「現・西武鉄道」と区別してそう呼ばれています)のモハ550形として製作されたもので、当初は正面窓下の中央にヘッドライトがありました。昭和15年(1940)のモハ100形への改番後、ヘッドライトは屋根上に移設され、更に昭和23年(1948)には、モハ151形に改番されました。

|

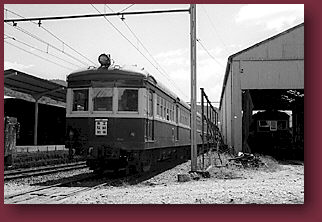

| モハ112 駄知 |

モハ111は、西武鉄道のモハ155を譲り受けたものです。旧・西武のモハ554として生まれ、モハ554→

モハ105→

モハ155という経歴をたどって、東濃のモハ111となりました。入線の際、車輛限界の関係から、パンタグラフの部分が低屋根化されています。駄知線の廃止後は、総武流山電鉄に譲渡され、モハ1002となって活躍した後、昭和63年(1988)に廃車となっています。

写真のモハ112は、旧・西武のモハ551として出発し、モハ551→

モハ102→

モハ152という変遷を経て、東濃モハ112となりました。入線の際にパンタ部が低屋根化されたのはモハ111と同様ですが、こちらは正面窓がHゴム化され、車体のリベットもなくなり、また屋根上の水切りも撤去されたために、外観の印象がだいぶ変化し、独特の様相となっています。廃線後は、名鉄のモ3791となって、築港線での通勤輸送に従事した後、昭和60年(1985)に廃車となりました。名鉄では1形式1両の車輛でした。

なお、西武鉄道のモハ151形は、東濃鉄道のほかに、伊予鉄道、大井川鉄道、山形交通にも譲渡されました。しかし、残念ながら、現存している車輛はありません。

[クハ210形] (クハ211〜212)

|

| クハ211 駄知 (車庫内にはクハ201) |

上述のモハ110形と同じように、西武鉄道のクハ1511形を譲り受けたもので、モハ110形と2両で編成を組んでいました。前身は旧・西武のクハ600形であり、クハ1100形、クハ1151形というふうに、再度改番されてきた点も、モハと同じです。

左のクハ211は、西武クハ605→

クハ1106→ クハ1156→

東濃クハ211という経歴の車輛で、東濃ではモハ111と編成を組んで、昭和39年(1964)から働いていました。ほぼ西武時代の姿のままで活躍し、駄知線廃止後は、総武流山電鉄のクハ55となりましたが、相棒のモハ1002(東濃モハ111)よりも早く、昭和56年(1981)には廃車となっています。

クハ212は、西武クハ600→

クハ1101→ クハ1151→

東濃クハ212という変遷をたどり、入線の際にはモハ112と同じように、正面窓Hゴム化、リベットレス化、水切り撤去といった改造を施されています。廃線後は同様に名鉄に引き取られ、ク2791となって築港線で働き、昭和60年(1985)に廃車となっています。もちろんこちらも、名鉄では1形式1両という異端児でした。

西武クハ1151形も、東濃鉄道のほか、伊予鉄道、津軽鉄道、弘南鉄道へと譲渡されていますが、このうち津軽鉄道への3両は客車化され、ナハフ1201形として2両が現存しています。

|

| 駄知駅に進入するクハ202 右はモハ112 |

このほか、当時の駄知線には、ED1001という電気機関車がいたはずなのですが、前述のように、時間の都合で駄知で途中下車して、車輛撮影後に引き返してしまったので、結局この日は見ることができませんでした。昭和25年(1950)東芝車輛製の凸形電気機関車ですが、東駄知の駅にでもいたのでしょうか。

また、駄知線の車輛は、廃線後、全て他の私鉄に引き取られたのですが、休止期間中に2年以上も留置されていたので、車輛の状態もあまり良くなかったようです。 それでも、それぞれの土地で、第2、第3の人生を送り、再び活躍の場を得られたことは、電車たちにとって幸せだったと言って良いでしょう。しかし、最後まで生き残っていた琴電の71号も、平成12年(2000)には廃車となり、解体されてしまったそうです。

(このページの写真は全て昭和46年8月13日撮影)