■ 笠原線 ■

|

| DD100形 新多治見 |

東濃鉄道には、駄知線のほかに、非電化路線である笠原線がありました。名古屋方面から見て、駄知線の起点である土岐市の一つ手前、中央本線の多治見(たじみ)駅に近い新多治見から笠原までのこの路線は、「笠原鉄道」として、昭和3年(1928)7月1日に開業しました。更に、昭和12年(1937)、国鉄との貨物連絡線として、多治見・新多治見間の300mを開業、全線の営業キロは4.9kmとなりました。

開業当初の動力は蒸気で、佐久鉄道から譲り受けた2両の蒸気機関車を保有し、客車や貨車を牽引していました。その後、昭和11年(1936)に、ガソリン動車キハ1を導入。戦争中の昭和19年(1944)に企業統合によって駄知鉄道と合併、「東濃鉄道」の笠原線となります。

|

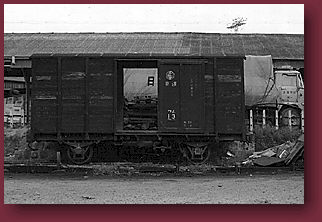

| 有蓋貨車ワム13 新多治見 |

戦後、駄知線の電化に伴って余剰となった気動車が転入し、また国鉄からもキハ40350形(旧・播但鉄道の車輛)の払い下げを受け、旅客輸送にも力を入れていました。しかし、並行するバス路線もあって乗客は徐々に減少していったため、昭和46年(1971)6月12日限りで旅客営業を休止し、更に昭和48年(1973)3月24日付で、旅客営業の廃止が許可されました。

振るわなくなった旅客輸送に比べて、貨物輸送の方は、沿線の耐火煉瓦工場からの製品輸送なども増え、一応順調に営業を続けていました。しかし、これらもトラック輸送に切り替えられるようになると、輸送量は減少し、ついに昭和53(1978)11月1日限りで、笠原線も全線が廃止されてしまいました。

|

| 東濃鉄道・笠原線路線図 |

なお、昭和33年(1958)に、営業キロは0.3㎞減少し、廃止時には4.6kmとなっていました。おそらく、多治見における国鉄との貨物連絡線が、専用線扱いにでも変更されたものと思われます。

旅客営業中の笠原線の路線図を右に示します。実際には乗車していないので、地図だけでの紹介になります。

国鉄線からは直角の方向に、新多治見(しんたじみ)を出た列車は、土岐川を鉄橋で渡り、すぐに本多治見に到着。ここからは駄知線と同じように、土岐川の支流の小さな笠原川の谷をさかのぼっていきます。市之倉口(いちのくらぐち)には東京窯業の工場があり、前述のように耐火煉瓦を出荷していました。下滝呂(しもたきろ)、滝呂と、同じ方角に向かって進み、最後にやや急な勾配を登って山峡を抜け、終点の笠原に着きます。

|

| DD100形 新多治見 |

東濃鉄道笠原線を訪れたのは、駄知線訪問のちょうど1年後にあたる、昭和47年(1972)8月のことでした。実は前年に駄知線を訪れた時、笠原線の方は旅客営業を休止した直後でした。2ヶ月早ければ乗車できたのにと悔やまれましたが、貨物専用線となってしまった路線には食指が動かず、立ち寄っていなかったのです。そのころにはまだ気動車の廃車体が見られたかもしれないのに、惜しいことをしました。

さて、笠原線を訪れたこの日も、貨物線ということで、新多治見の駅構内をちょっと覗いただけで終わらせてしまいました。ですから、ここでお見せできるのも、DD100形と、有蓋貨車ワム13の、僅かな写真だけです。

DD100形は、昭和39年(1964)に、大井川鉄道から井川線用のディーゼル機関車(中部電力の所有)を購入したもので、DD105と106の2両が在籍していました。井川線特有のトンネル断面の小ささから、車体の高さが極端に低く、運転席が狭いので、乗務員泣かせだったようです。昭和29年(1954)日立製作所笠戸工場製の車輛で、DD104~106の3両製作されたうちの2両です。この写真の車輛はDD105か106か、資料不足でよくわかりません。残りのDD104は、埼玉県の上武鉄道に譲渡されています。

以上、笠原線については、貧弱な内容になってしまったことをお許し下さい。

(このページの写真は全て昭和47年8月撮影)