東濃(とうのう)鉄道は、美濃国の東である東濃地方、すなわち岐阜県の南部を走っていた小私鉄で、駄知(だち)線と笠原線の2路線がありましたが、訪れた昭和46年(1971)当時、笠原線の方は既に旅客営業をやめ、貨物専用線になっていました。ここでは、運転休止となる1年前の駄知線の車輛と、貨物線となった後の笠原線のスナップをお目にかけましょう。

■ 駄知線・路線 ■

|

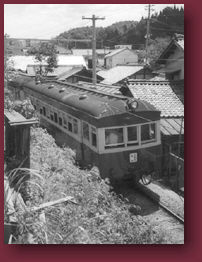

| 土岐市にて クハ202+モハ103 |

東濃鉄道駄知線は、国鉄(現・JR東海)中央本線の土岐市(旧名・土岐津)から、下石(おろし)を経由して駄知町の東駄知まで、10.4kmの路線でした。この地方の特産品である陶磁器の出荷を主目的に、中央本線への接続を図って、大正7年(1918)に、軽便鉄道法による「駄知鉄道」が設立されたのが、この路線の歴史の始まりとなります。

国鉄の土岐津(ときつ)駅から200mほど離れた新土岐津を起点として、下石までの4.7kmが開業したのは大正11年(1922)1月11日のことでした。単線非電化、軌間1067㎜の鉄道で、蒸気機関車が客貨混合列車を牽引していました。その後、山神、駄知と、小刻みに延長を重ね、大正13年(1924)9月には、東駄知までの全線が開通しました。また、土岐津駅には貨物連絡線はあったものの、乗客の国鉄との乗り換えが不便であったため、昭和3年(1928)には国鉄土岐津駅を共同使用駅とし、駄知鉄道の旅客列車も乗り入れるようになりました。

|

| 東濃鉄道・駄知線路線図 |

昭和4年(1929)からはガソリン動車を導入しますが、戦時中の燃料事情の悪化によって、一時期は蒸機運転に戻ります。昭和19年(1944)、企業の戦時統合により、駄知鉄道は隣接する笠原鉄道と合併し、「東濃鉄道」を設立。旧・駄知鉄道の路線は、東濃鉄道の駄知線となりました。戦後は経営の合理化を図り、昭和25年(1950)に電化を実施して、電車と電気機関車による運転に切り替え、気動車と蒸気機関車は笠原線へ移動しました。

昭和46年(1971)8月13日、東海地方の私鉄を訪ねる旅の一環として、この東濃鉄道駄知線を訪れましたが、この日は名古屋市電に始まって、名鉄瀬戸線、東濃鉄道、そして北恵那鉄道も訪れ、更にそのまま東京へ帰るという強行日程でしたので、あまり落ち着いて見学はできませんでした。車庫のある駄知で下車して車輛の写真を撮っていたため、終点の東駄知までの区間を乗車することができなかったのが心残りです。

|

| クハ202 駄知 |

土岐市(ときし)を出た電車はしばらく中央本線と併走した後、左へカーブして土岐川を鉄橋で渡り、最初の駅、神明口(しんめいぐち)へ。ここからは土岐川の支流である妻木川に沿って走り、土岐口、下石(おろし)と、山間に入っていきます。更にまた、支流の谷をさかのぼり、次の山神(やまがみ)からは分水嶺をトンネルで越え、肥田川沿いの町である駄知(だち)に着きます。駄知駅は行き止まり構造なので、そこから列車は一旦バックして引上線に入り停止、再び進行方向を変え、左に分岐して駄知駅の下を通り、終点の東駄知まで行っていました。地元では東駄知を「東駅」、駄知を「西駅」と呼んでいたようです。

さて、この訪問から約1年たった、昭和47年(1972)7月13日、この地方は突然の集中豪雨に襲われ、土岐市・神明口間の土岐川橋梁が流失してしまいました。それによって駄知線は全線運休。そしてそのまま復旧のめども立たず、その2年後の、昭和49年(1974)10月21日付で廃止となってしまったのです。廃止当時は、9両の電車と、1両の電気機関車が在籍していましたが、そのうち電車に関しては、総武流山電鉄、名古屋鉄道、高松琴平電気鉄道の各社へ、全車輛が譲渡されました。

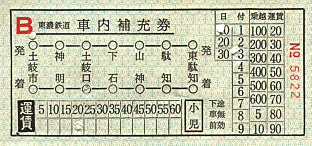

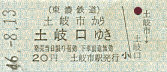

■ 切符 ■

|

|

|

| 上の切符は、東濃鉄道駄知線の車内補充券です。これによると土岐市の次の駅名は「神明」となっていますが、実際の駅名は「神明口」だったようです。右の2枚は、駅で売られていた硬券です。 |  |

|