■ 車輛 (気動車)

■

|

|

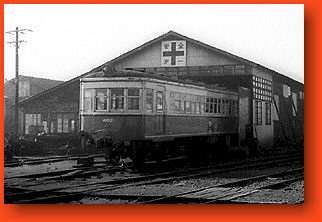

| キハ500形 キハ800形 キハ751 水海道 |

関東鉄道は、元来は別々の4つの会社が合併してできた形になっており、それでいて4線間相互の車輛の出入りは多く、また、国鉄や他社からの譲受車輛が多数を占め、更に形式称号の付け方がわかりにくいという事情もあるために、車輛史をまとめるのは大変な作業となります。

この当時の関東鉄道は、水海道以南の住宅地の急増により、輸送力不足を補うため、全国各地の私鉄から気動車を買い集めていました。そのため、雑多な形式の車輛が入り乱れ、ほとんどの車輛が1形式1〜2両の少数派で、東京に程近い、我が国最大の非電化路線として、趣味的には大変面白い鉄道となっていました。

この前年、昭和46年(1971)当時の趣味誌を元にまとめてみると、常総線の在籍車輛は、貨車を除き、以下の通りです。

●キハ81形(81)

●キハ82形(82) ●キハ40084形(40085)

●キハ40086形(40086)

●キハ41020形(41021) ●キハ500形(501〜502)

●キハ700形(701〜702) ●キハ703形(703)

●キハ704形(704)

●キハ751形(751〜752) ●キハ753形(753〜754) ●キハ800形(801〜805)

●キハ813形(813) ●キハ900形(901〜902) ●キクハ1形(1〜4)

●キクハ10形(11) ●キサハ60形(61) ●キサハ41800形(41801)

●DD501形(501)

●DD502形(502) ●DD901形(901)

常総線を訪問したのは、その翌年、昭和47年(1972)の年末のことですが、このうち、キハ40085〜86は既に廃車となっていた模様で、キハ81は機関を外されてキサハ化されていたようですが、当時健在であったかどうかの確認はできませんでした。また、竜ヶ崎線から、ハ5010が転入し、キハ900形の中間に挟まれて走っていました。

[キハ82形] (82)

|

|

| キハ82 (手前はキハ751 奥はキハ801) 水海道 |

キハ81とキハ82は、元々は、キホハ101形(101〜102)として、昭和12年(1937)に日本車輛東京支店で作られた、セミクロスシートのガソリン動車です。常総線の花形車輛として活躍しましたが、事故が多かったため、昭和16年(1931)には、キホハ301形(301〜302)と改番されました。戦時中にロングシートとなり、戦後の昭和24年(1949)に、キホハ81形(81〜82)と形式が改められ、更に昭和26年(1951)にはディーゼル化されて、キハ81形(81〜82)となりました。

その後、キハ82は事故で車体を損傷し、昭和33年(1958)に更新修繕を行ったため、外観はキハ81と異なってしまいました。側面のドア間の窓も、当初は10枚であったものが、広幅窓5枚とHゴム付きの戸袋窓2枚という姿に改造されました。最終的には形式もキハ82形となったようですが、そのあたりの詳細は不明です。

キハ81の方は、この当時すでにエンジンも外されていたそうで、もしかしたら一足先に廃車となっていたのかもしれません。このキハ82も、もっぱら中間車として使用されていた模様で、この先も長くは生き延びられなかったようです。

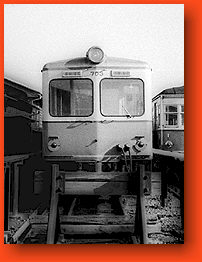

[キハ41020形] (41021)

|

|

| キハ41021 水海道 |

このキハ41021は、一見すると国鉄キハ41000形(キハ04形)の払い下げを受けた車輛のようですが、そうではありませんでした。書類上は、昭和8年(1933)汽車会社製の、北九州鉄道のジハ20が、国鉄のキハ40320となり、それを改造したことになっています。しかし、実際には台車だけを引き継ぎ、車体は昭和27年(1952)に日本車輛で新製されたというもので、このあたりの経緯は、福島臨海鉄道のキハ103とよく似ています。ご覧のように外観は、国鉄のキハ41000形、特に600番台とほとんど同じスタイルですが、車内はロングシートとなっていました。

このキハ41021が、当時、どの程度働いていたのかはわかりませんが、この後、それほど遠くないうちに廃車になってしまったものと思われます。また、関東鉄道には、実際に国鉄キハ41000形を譲受した車輛も多数存在しましたが、それらのうちで、この当時まで常総線に残っていたものは、後述するキサハ41801だけだったようです。

[キハ500形] (501〜502)

昭和34年(1959)、筑波線用に登場した画期的な車輛が、日車製のこのキハ500形でした。ステップなしの、18m2扉セミクロスシート車で、気動車というよりは、電車に近いスタイルです。当初、キハ500形として、501〜505の5両が製作され、501と502の2両だけが空気バネ台車を履いていました。しかし、最新設備の車輛には最大の番号をということで、501〜502は、すぐに504〜505と改番され、逆に504〜505が501〜502に変更されるという、ややこしいことになりました。改番後の504〜505は、形式もキハ504形というように区別されています。

|

|

| キハ501 水海道 |

●キハ501 → キハ504

●キハ502 → キハ505

●キハ503

●キハ504 → キハ501 (→ 常総線)

●キハ505 → キハ502 (→

常総線)

本来は、筑波山への観光客輸送を目的として製作された車輛で、岩瀬から国鉄水戸線に乗り入れての、小山への直通用としても使用されましたが、キハ501が昭和36年(1961)に、続いてキハ502が昭和38年(1963)に、常総線に移動してきています。この当時、常総線には2両のキハ500形がいたわけですが、転入に際して、車内はロングシート化されていました。

この後、分離後の筑波鉄道の廃線に伴い、キハ503〜505は、昭和62年(1987)に廃車となり、水海道までやってきて解体されました(関東鉄道に譲渡された後に廃車されたようです)。常総線で生き残っていたキハ501〜502も、平成3年(1991)に廃車となっています。

[キハ700形] (701〜702)

|

|

| キハ701 寺原 |

昭和32年(1957)、常総線に登場したデラックスな車輛が、このキハ48000形、後のキハ700形です。20m2扉クロスシート、車内放送設備付き、日車製の車輛で、48001〜48002の2両が製作されました。当初は、下館・取手間60分運転の、特急「しもだて」号に使用され、サービスガールを乗務させ、お茶や煙草の接待もするなど、会社としては大変な力を入れて運行していたものでした。

側面は、この写真ではよくわかりませんが、当時の国鉄の主流であったキハ10系に似た、上段窓固定、Hゴム支持の、いわゆるバス窓タイプです。この車輛までは、まだステップを設置していました。前面スタイルは、この後の、キハ500形、そして800形へと受け継がれていく、昭和30年代の関鉄タイプとでも呼べるものでしょう。昭和36年(1961)には、総括制御に改造されたものの、優等列車の座は、同年に登場したキハ800形に奪われ、昭和38年(1963)にはロングシート化されてしまい、形式もキハ700形(701〜702)と変更されました。

この後、通勤輸送対策として、昭和50年(1975)には3扉化されていますが、増設された中央扉だけが両開きという、関鉄独特のスタイルになっています。キハ350形の増備によって、平成元年(1989)に、2両とも廃車となりました。

[キハ703形] (703)

[キハ704形] (704)

|

|

| キハ703 水海道 |

キハ703と、キハ704は、形式も違い、生まれや経歴も全く異なるのですが、ご覧のように、この2両の前面はそっくりの顔をしています。それもそのはず、元々は両方とも同じ車輛の妻面だったのですから。

キハ703は、元はキハ42002といいました。昭和29年(1954)日車製の新製車輛です。この写真ではわからないので、このページの一番下の、キサハ41801の写真を参照していただけるとよいのですが、側面は国鉄のキハ10系を3扉にしたような、上段固定、Hゴム支持の、いわゆるバス窓タイプの、ロングシート車です。前面はご覧のように、独特の大きな2枚窓でした。本来は両運転台式で、両面とも同じ顔をしていましたが、昭和40年(1965)に、総括制御・片運転台化改造され、キハ703となる際、下館側の前面は、次に述べるキハ704に移設されています。

|

|

| キハ704 水海道 |

キハ704の方は、元はキハ42001といい、国鉄キハ42004の払い下げを受けたものでした。国鉄のキハ42000形というのは、後のキハ07形ですから、妻面は、あの独特の急なカーブを持った6枚窓でした。キハ42002と共に、昭和40年(1965)に、総括制御・片運転台化改造され、その際、曲面部分は切り取られ、キハ42002の下館側の妻面を移設して、車号もキハ704となりました。

したがって、この2両は、前面は同じでも、側面の雰囲気は全く異なっています。両車とも、改造の際にステップは撤去されています。この当時は、中間にキサハ61を挟んで運転されていました。

この後、両車とも、昭和50年(1975)には中央扉の両開き化改造がなされ、また少し側面の雰囲気が変わりました。キハ703は昭和63年(1988)に、キハ704の方は翌・平成元年(1989)に廃車となっています。

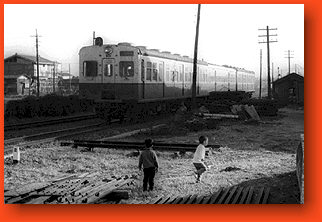

[キハ751形] (751〜752)

[キハ753形] (753〜754)

昭和43年(1968)、国鉄御殿場線の電化と同時に、小田急電鉄では、3000系SE車を5連に改造のうえ、新宿から御殿場への直通電車急行「あさぎり号」の運転を開始しました。それに伴い、それまで御殿場直通の特別準急として運転されていた気動車、キハ5000形、5100形が不要となり、4両全てが関東鉄道に譲渡されました。

|

| キハ752 (右はキハ801) 水海道 |

小田急では、昭和30年(1955)に、東急車輛でキハ5000形(5001〜5002)を製作し、松田から国鉄に乗り入れて御殿場まで直通する、特別準急「銀嶺号」および「芙蓉号」の運転を開始しました。20m片側1ドア、オールクロスシートの観光仕様車でしたが、座席の間隔はかなり狭かったようです。御殿場線の連続勾配を登るため、2基のエンジンを積んだ強力気動車でした。

翌31年(1956)に増備された車輛は、シートピッチを広げ、客室窓の数を2つ減らしました。形式も区別されて、キハ5100形(5101)となっています。昭和34年(1959)には、5102も増備されています。この年から御殿場直通列車は、「朝霧号」と「長尾号」を加えた4往復運転となり、4両の気動車は、御殿場線の電化まで大活躍しました。

|

|

| キハ754+キクハ4 取手 |

関鉄入りに際して、外吊りドアを増設しての3扉化、トイレの撤去、ロングシート化などの改造が行われました。無骨な外吊りドアは、いかにも改造車であることを感じさせます。元・キハ5000形は関鉄のキハ751形、元・キハ5100形は関鉄のキハ753形となりました。

●小田急キハ5001 → 関鉄キハ751

●小田急キハ5002 → 関鉄キハ752

●小田急キハ5101 → 関鉄キハ753

●小田急キハ5102 → 関鉄キハ754

そして、エンジンの強さを活かし、後述のキクハ1形と編成を組んで使用されることになりましたが、キクハ1形とは、元は小田急のクハ1650形でしたから、奇しくもここに、元・小田急車同士の編成が実現したわけです。それも、元・電車と気動車という、小田急時代には考えられない組み合わせの編成となりました。

20mの大型車体ならではの収容力と、強力なパワーとで、常総線のラッシュ輸送に大活躍した後、昭和62年(1987)にキハ754が、翌63年(1988)には残りの3両が廃車となっています。

[キハ800形] (801〜805)

|

|

| キハ800形 水海道 |

筑波線に登場した前述のキハ500形の後を受け、常総線用のデラックス車輛として、昭和36年(1961)に登場したのが、やはり日車製のこのキハ800形です。外観はキハ500形を踏襲した2扉セミクロスシート車ですが、車体長は20mとなりました。また、前面窓上に通気口があるのも、キハ500形との相違点です。台車は、筑波線のキハ504形と同じように、空気バネ付きとなりました。

当初は、キハ801〜803の3両が常総線に、キハ804〜805の2両が筑波線に配置され、それぞれ、特急「しもだて」号、急行「つくばね」号としても活躍しました。また、筑波線では、小山への水戸線乗り入れ列車としても使用されていましたが、乗り入れの廃止に伴い、昭和40年(1965)に常総線に転属となり、キハ801〜805の5両が揃うことになりました。また、通勤輸送対策として、全車がロングシート化されていますが、3扉化はされず、常総線に最後まで残った2扉車ということになりました。

キハ800形は、平成5年(1993)中に、5両とも廃車となっています。そのうちのキハ804と805は、前年の取手駅暴走事故に関わっており、デラックス車輛の末路としては、哀れな最期でした。

[キハ813形] (813)

|

|

| キハ813 水海道 |

昭和45年(1970)、廃止になった北海道・釧路の雄別鉄道から、 6両のディーゼルカーが関東鉄道へやってきました。そのうちの最も新しい1両、昭和44年(1969)新潟鉄工所製のキハ106だけが常総線に配置され、関東鉄道キハ813となりました。せっかくの新車でありながら、雄別鉄道ではわずか9ヶ月しか働けなかったわけです。

国鉄のキハ22形と25形を組み合わせたようなスタイルの、20m片運転台の車輛で、関鉄入りに際しては、荷物室と便所を撤去し、クロスシートをロングシートに変えた程度で、外観はほとんど変化していません。基本はキハ22形で、扉位置をキハ25形と同じにしたスタイルと言えばよいでしょうか。この後、平成元年(1989)に廃車となるまで、2扉車体のままで使用されています。ステップ付きの車輛としては、常総線に最後まで残った1両となりましたが、わずか20年という短い生涯でした。

なお、雄別鉄道から来た、残りの5両の車輛、すなわち、キハ49200Y1〜3という長い名前の3両と、キハ104〜105の2両は、関東鉄道のキハ761〜763、およびキハ811〜812となって、筑波線に配置され、後には筑波鉄道に引き継がれて、その廃線時に、路線と運命を共にしています。

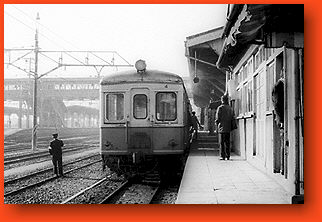

[キハ900形] (901〜902)

キハ800形の製作によって、私鉄標準形気動車の製作を推進していくと思われた関鉄でしたが、次の新造車は打って変わって、切妻3扉ロングシートの、通勤形といえる20m車、キハ900形でした。キハ504形やキハ800形と同様、台車は空気バネ付きとなっています。昭和38年(1963)日車製のこの車輛、前面はご覧の通り、国鉄のキハ30系そのままの顔をしています。側面は私鉄電車風の片開き3ドアで、全体的に機能本位で、すっきりというよりは、むしろ、素っ気ないという印象を与える車輛です。

|

|

| キハ901+ハ5010+キハ902 中妻 |

この2両のキハ900形は、切妻ながら外観の揃わぬキサハ61を間に挟んで3連で走っていましたが、この頃は既にキサハ61をキハ703とキハ704に譲り、竜ヶ崎線から転属してきたばかりの、ハ5010というやはり切妻形の車輛を間に挟んでいました。もっとも、こちらにしても外観は不揃いでした。「ハ」とは客車の記号ですが、実際には気動付随車で、昭和44年(1969)に廃線となった、滋賀県・琵琶湖畔の江若(こうじゃく)鉄道のハ5010を譲り受け、そのままの称号で使用していたものです。この車輛はキサハ71となり、この後また、今度は筑波線に転属していきました。

さて、今度はこのキハ900形こそが、その後の関鉄の標準タイプの車輛となるのかとも思われたのですが、わずかに2両作られただけで終わり、この後は各地の私鉄や国鉄からの譲受車を改造して使用していくことになります。キハ900形に続いての、関東鉄道における純然たる新造車は、遠く30年後、平成5年(1993)登場の、キハ2100形まで待たねばなりませんでした。なお、キハ900形は、平成7年(1995)に廃車となっています。

[キクハ1形] (1〜4)

|

|

| キクハ4 取手 |

キクハ1形は、電車を改造したディーゼルカー(気動制御車)として、大変珍しい存在です。元は小田急電鉄の電車で、戦前の名車といわれた1600系の、クハ1650形でした。

昭和44年(1969)、小田急電鉄のクハ1650形を4両譲り受け、翌年にかけて、水海道工場において気動制御車に改造し、キクハ1形として登場しました。小田急独特の窓上の尾灯が下に移設されたくらいで、外観に大きな変化は見られません。面白いことに連結相手は、やはり元・小田急車の、しかしこちらは純然たる気動車だった、キハ751形およびキハ753形が選ばれました。

沿線人口急増時の常総線の輸送を支え、キクハ2〜4が昭和59年(1984)に、残るキクハ1も、翌60年(1985)に廃車となりました。小田急時代の旧番号との対応は、実際においては以下の通りだそうです。小田急時代の経歴については、煩雑になるので割愛します。

●関鉄キクハ1 ← 小田急クハ1655

(台帳ではクハ1651)

●関鉄キクハ2 ← 小田急クハ1651

( 〃 クハ1655)

●関鉄キクハ3 ← 小田急クハ1652

( 〃 クハ1653)

●関鉄キクハ4 ← 小田急クハ1653

( 〃 クハ1652)

キクハ2〜4は昭和59年(1984)、キクハ1は昭和60年(1985)に廃車となりました。

[キサハ41800形] (41801)

|

|

| キサハ41801 (左はキハ703) 水海道 |

キサハ41801は、元・国鉄キハ04形の車輛で、昭和38年(1963)に、鹿島参宮鉄道が払い下げを受けたものです。書類上では、昭和8年(1933)日車製のキハ41017、その後の改造を経て、キハ41502から41322、そして、昭和32年(1957)の国鉄の称号改正で、キハ0423となった車輛であるということになっています。しかし、現車には昭和9年(1934)新潟鉄工所製の銘板があったそうで、そのことから、実際には別の車輛ではなかったかと考えられています。

鹿島参宮鉄道では、入線時にすでに機関を撤去し、ロングシートとなり、竜ヶ崎線の気動付随車として、ラッシュ時の増結用に使用されていました。関東鉄道となってからも、しばらくはそのままでしたが、昭和44年(1969)に常総線に移動。しかし、あくまで予備車的な存在に過ぎず、この日も水海道機関区の一番奥に留置されていました。

キサハ41801は、この後、更に筑波線に移動しますが、昭和54年(1979)、筑波鉄道としての分離独立を前に、ついに廃車となりました。

この当時は、他社からの車輛の相次ぐ導入により、次々と新しい形式が増えていきました。この日も、廃止となった加越能鉄道から運ばれてきた車輛群や、小田急の電車が、水海道駅の構内に留置されて改造を待っていました。この後、関東鉄道の各路線で活躍することになるそれらの車輛は、ディーゼル機関車と共に、次のページでご紹介することにしましょう。

(写真は全て昭和47年12月27日撮影)