■ 車輛

(未改造譲受車・ディーゼル機関車・貨車)■

この時代の関鉄は、とにかく気動車の両数を増やそうとしていたので、他社から車輛を譲り受け、関鉄仕様に改造しては再利用していました。この訪問当時も、ちょうどこの年に廃止となった石川県の加越能(かえつのう)鉄道加越線からの車輛群や、小田急のクハ1650形が、塗色もそのまま、水海道機関区の片隅に留置され、改造されるのを待っていました。

[加越能鉄道からの譲受車]

|

| 元・加越能キハ125・126 他 水海道 |

右の写真は、この年の10月に加越能鉄道からやってきた、4両の気動車が並んで置かれている場面です。加越能の車号でいえば、前から順に、キハ125、126、187、162という顔ぶれです。

このうち、先頭の2両のキハ120形(125〜126)は、昭和32年(1957)東急車輛製の液体式ディーゼル動車です。製造当時流行の正面2枚窓湘南タイプで、外観は、東武鉄道熊谷線のキハ2000形とほぼ同じ設計となっていました。この2両は、この後、関東鉄道のキハ430形(431〜432)となって、鉾田線に配属され、昭和54年(1979)の会社分離の後は、そのまま鹿島鉄道の車輛となっています。

元・国鉄キハ07形(旧・キハ42000形)であった加越能のキハ173も、これらの車輛と同時に譲受したはずなのですが、この時はもうすでに、西武所沢工場で改造中だったのでしょう。そのキハ173は、この半年後、昭和48年(1973)に、キハ610形(611)としてデビューしました。その際、片運転台化と、中央扉の両開き化がなされ、元・鉾田線のキハ42502を改造したキハ612と固定編成を組みました。ちなみに、同じ形式となったキハ612〜615は、元は同じ国鉄キハ07形ではありましたが、経歴は異なっています。キハ611は、昭和63年(1988)に廃車となりました。

|

| 元・加越能キハ162・187 他 水海道 |

左の写真は、加越能の車輛群を反対側から見たところで、キハ162、キハ187…と並んでいますが、先頭の加越能キハ162は、元は国鉄のキハ07形でした。昭和12年(1937)川崎車輛製のキハ0724が、昭和39年(1964)に、今は無き江若鉄道に渡り、当初はキハ24を名乗った後、昭和41年(1966)にキハ5124と改番、更に加越能鉄道へと譲渡され、キハ162となりました。江若鉄道時代に改造を受けていて、前面にはキハ07の面影は全く残っていません。関東鉄道では、この後、キハ550形(551)となり、更にその後、片運転台化と、中央扉の両開き化改造がなされています。これも昭和63年(1988)に廃車となりました。

2両目の加越能キハ187は、昭和39年(1964)富士重工製の、加越線最後の新車で、新機軸を盛り込んで登場したのですが、3扉ロングシートの設備などが、現地では不評だったようです。関鉄ではキハ720形(721)となりますが、この車輛も、後に中央扉が両開きに改造されています。廃車となったのは、平成元年(1989)のことです。

[小田急電鉄からの譲受車]

|

|

| 元・小田急クハ1654・1656 水海道 |

右の写真の車輛は、小田急電鉄のクハ1650形を譲り受けたもので、もう2年近くもここに置かれていたようです。前のページで紹介したように、この当時の関鉄では、電車を気動車に改造するということも積極的に行われており、同じクハ1650形が、キクハ1形となって活躍を始めていた時代でした。

この日、水海道機関区の片隅に、小田急時代の塗装のままで留置されていたのは、クハ1654と1656でした。もう1両、クハ1660も、同時に購入しています。他のクハ1650形同様、この車輛もキクハ1形に改造されるものと思われましたが、この後、実際には運転台を撤去し、キサハ65形という車輛に生まれ変わりました。

●キサハ65 ←

小田急クハ1660

●キサハ66 ← 小田急クハ1656

●キサハ67 ← 小田急クハ1654

キサハ65形は、書類上は西武所沢工場での新製車という扱いとなっています。残りの1両のクハ1660は、この時既に所沢に行っていたものと思われます。キサハ65と67は昭和58年(1983)、キサハ66は昭和59年(1984)に廃車となりました。

[DD501形] (501)

|

|

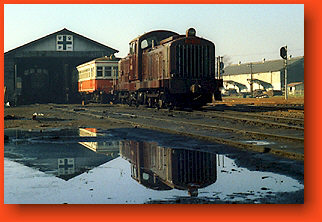

| DD501 水海道 |

常総筑波鉄道のDD501は、昭和29年(1954)に新三菱重工で製作された、地方鉄道では初の500馬力クラス、2エンジンの、11m級D形ディーゼル機関車でした。この日は庫内での正面写真しか撮れませんでしたが、センターキャブの、まとまったスタイルをしています。

この当時は常総線に所属して、貨物列車の牽引にあたっていましたが、この後、筑波線に転出し、上野からの直通快速「筑波」号の先頭に立って、国鉄の12系客車を牽引するなどの活躍もしています。筑波鉄道にそのまま引き継がれ、昭和62年(1987)、同鉄道の廃止に伴って、多くの気動車と共に廃車となりました。

なお、この車輛に引き続き、1エンジンの改良型として、昭和31年(1956)に、日本車輛で、DD502形(DD502)が作られましたが、そちらはキャブが片側に寄っていました。DD502の方は、現在も関東鉄道(常総線)に在籍しています。

[DD901形] (901)

|

|

| DD901 水海道 |

上述のDD501に続き、昭和30年(1955)に日本車輛で作られたのが、このDD901です。14m級、900馬力という、私鉄としては大型の機関車ですが、本来は試作車で、昭和32年(1957)から翌年にかけて国鉄が借り入れて使用していた、DD421という車輛でした。常総筑波鉄道にやってきたのは、昭和33年(1958)のことです。

常総線では、客車を牽引して、旅客輸送に活躍した時期もありましたが、後に貨物輸送専用になり、昭和46年(1971)の貨物輸送廃止後は、新車の回送や、工事用列車に使用されていた模様です。エンジン2基、センターキャブの堂々たるスタイルですが、それでいて、丸みを帯びているせいか、暖かみを感じさせる機関車でした。

この訪問の後、昭和49年(1974)に、鉾田線に転属し、そのまま鹿島鉄道に引き継がれ、自衛隊百里基地のジェット燃料輸送などに使用されていましたが、昭和63年(1988)に廃車となっています。その後、常陸小川駅構内に留置(放置?)されていたそうですが…。

[貨車]

|

|

| 無蓋車トム 水海道 |

関東鉄道の貨車については、資料不足により、詳しいことは不明ですが、最盛期は何十両も保有し、この当時もまだ15両程度は在籍していたようです。一応、この前年における常総線の在籍車輛を載せておきます。

●トム69形(80、84、87)

●トム89形(89〜91)

●トム96形(96)

●ワフ103形(103〜105)

●スム1000形(1001〜1005)

このうち、トム69形は、同形式の車輛が筑波線に転属していましたが、それ以外は全て常総線にだけ在籍していた形式のようです。

|

|

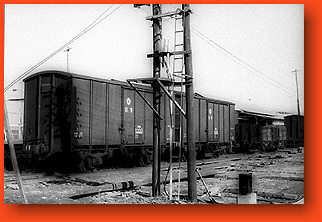

| 有蓋車スム1003・1004 水海道 |

トム69形は、製造初年が大正15年(1926)、汽車会社製の無蓋車で、69〜88の20両製作されました。トム89形は、その後の番号を受けた形式で、昭和17年(1942)、木南車輛製、89〜95の7両が存在しました。トム96だけは1形式1両で、大正15年(1926)日車製です。上の写真は、トム69形か89形のどちらかだと思いますが、車号が判読できません。

右の写真はスム1000形の1003と1004で、昭和38年(1963)日車製の有蓋車であり、この当時、国鉄に直通できる唯一の形式でした。同形式5両のうち、スム1001だけは、昭和59年(1984)まで生き残りました。

この後、昭和50年代に入ると、新製車体を使用したキハ310形(改造名義)やキハ0形(新製扱い)の製造と共に、国鉄のキハ30系を大量に購入するなどの大きな変化が生じ、在来の車輛は次々に淘汰されていきます。ここでご紹介した車輛たちも、すべて過去のものとなってしまいました。そして平成5年(1993)の年末には、純粋な新製車であるキハ2100形も登場し、体質改善を図ります。関東鉄道常総線は、我が国最大規模の非電化私鉄路線として、特に水海道以南の通勤通学輸送を中心に、今も活躍を続けています。

(写真は全て昭和47年12月27日撮影)