■ 路線 ■

関東鉄道は、この当時、常磐線の各駅から枝のように路線を広げ、取手(とりで)・下館間の常総線、佐貫・竜ヶ崎間の竜ヶ崎線、土浦・岩瀬間の筑波線、石岡・鉾田間の鉾田線の、計4路線を保有し、総延長123.1km、日本一の非電化私鉄としてその名を馳せていました。

|

|

| 水海道駅に並んだ キハ701 キハ902 キハ501 |

しかし、この4路線が同一会社であった期間は比較的短く、昭和40年(1965)に、「常総筑波鉄道」(常総線・筑波線)と「鹿島参宮鉄道」(竜ヶ崎線・鉾田線)とが合併して「関東鉄道」となり、昭和54年(1979)に、「筑波鉄道」(筑波線)および「鹿島鉄道」(鉾田線)が分離独立するまでの、14年間に過ぎませんでした。ここでは、そのうちの常総線についてご紹介します。

だだっ広い関東平野の真ん中を、筑波山を望みながら流れる鬼怒川に沿って鉄道を敷設しようという計画の端緒は、遠く明治時代にまでさかのぼります。明治22年(1889)に、現在の水戸線の前身である水戸鉄道が小山・水戸間に開通、続いて明治28年(1895)には、現在の常磐線の前身である日本鉄道の海岸線が友部まで開通し、東京の上野と水戸とが結ばれました。すると、その2路線の間に挟まれた地域にも鉄道をということで、取手と下館を結ぶ鉄道の計画が浮上してきます。

|

| キハ813 キハ753 or 754 水海道 |

それを実際に具体化したのは、明治44年(1911)に創設された「常総軽便鉄道」でした。当初はその名の通り、軌間762mmの軽便鉄道として企画されましたが、翌年、通常の1067mm軌間に計画変更し、社名も「常総鉄道」と改められています。翌大正2年(1913)2月に着工、そして僅か9ヶ月足らずで完成し、その年の11月に、取手・下館間51.1kmが、一気に開業の運びとなりました。今でこそ南部の沿線には住宅地が立ち並んでいますが、元来は土地の起伏も少ない平野を行く路線ですので、大した難工事もなかったのでしょう。

昭和2年(1927)、途中の大田郷から鬼怒川岸の三所までの、鬼怒川砂利(合資会社)所有の専用鉄道線を買収、地方鉄道に変更の上、常総鉄道三所支線とします。同時に旅客扱いも始められました。戦争中の昭和20年(1945)3月には、お隣の筑波鉄道との合併が実施され、「常総筑波鉄道」となります。

|

|

| 機関区に憩うキハ501 (右はキハ801) 水海道 |

戦後は、下館と東京とを結ぶ最速路線をめざし、デラックス特急「しもだて」号の運転などに力を入れた時期もありましたが、水海道(みつかいどう)以南が急速に宅地化し、通勤客の増加によって、ラッシュ対策が中心となっていきます。そこで、取手・水海道間の複線化が検討されるのですが、実際に複線となるのは、かなり先のことになります。また、電化も計画されましたが、柿岡にある地磁気観測所への影響が懸念され、直流電化は許可されませんでした。常磐線のような交流電化となると費用がかさみ、一地方私鉄の力では無理があるようで、いまだに実現されていません。

なお、前述の三所支線は、バス路線の進出によって乗客が減少し、昭和32年(1957)には常総関本から先が廃止され、大田郷・常総関本間の鬼怒川支線という貨物線に戻りました。更に鬼怒川の砂利の枯渇と共に、昭和39年(1964)に廃線となっています。

さて、「常総筑波鉄道」は、昭和40年(1965)に、同じ常磐線沿線に竜ヶ崎線と鉾田線という2路線を持つ「鹿島参宮鉄道」と合併し、「関東鉄道」という大きな会社となります。単一路線ではありませんが、総延長は100kmを越え、関西の江若(こうじゃく)鉄道、九州の島原鉄道と並んで、まさに東の気動車王国となりました。この訪問当時は、関鉄が最も輝いていた時代かもしれません。

その後、昭和54年(1979)に、関東鉄道は、赤字路線の筑波線と鉾田線を、それぞれ「筑波鉄道」「鹿島鉄道」として分離しました。そのうちの筑波鉄道は、残念ながら、昭和62年(1987)に廃止されてしまいました。現在の関東鉄道は、常総線、竜ヶ崎線の2路線で営業しています。この2路線は、沿線人口も着実に増加し、関鉄は朝夕のラッシュ輸送に大活躍しています。常総線の複線化は、昭和52年(1977)の取手・寺原間を皮切りに、昭和59年(1984)に、水海道までの17.5kmが完成しました。

国鉄と共同使用の取手駅を出発した列車は、大きく左へカーブして、常磐線とは直角の方向へ進んでいきます。途中、水海道(みつかいどう)までは列車の本数も多く、現在では、非電化路線には珍しい複線区間となっていますが、この当時はまだ単線で、駅ごとに頻繁に列車の交換をしていました。

|

|

| 関東鉄道 [常総線] 路線図 (当時) (駅は一部省略) |

寺原、新取手、稲戸井(いなとい)、南守谷、守谷、小絹と、こまめに停車していきますが、この区間には現在、更にいくつか駅も増やされ、また、いわゆる常磐新線の建設工事も進められています。そして、沿線随一の町である水海道に着きますが、ここで大半の乗客は下車してしまいます。当時は駅に隣接して機関区もありましたが、現在は少し手前の線路脇に移設されています。

水海道を出た列車は、当時新設されたばかりの北水海道、更に中妻と、ほぼ鬼怒川に沿って走ります。この先の区間に乗車したのは、もっと後のことになりますが、やはり鬼怒川沿いに、三妻(みつま)、南石下(みなみいしげ)、石下と進んでいきます。このあたり一帯はその昔、平将門の本拠地でした。ここからは鬼怒川とも少し離れ、玉村、宗道(そうどう)、下妻あたりから筑波山に近付き、大宝(だいほう)、騰波江(とばのえ)、黒子(くろご)、そして、かつて関本への貨物線が分岐していた大田郷を過ぎ、右へカーブして、国鉄水戸線と合流するように、終点の下館に到着です。

昭和47年(1972)の年末、12月27日。この日は、ちょうど1年前に上武鉄道を訪れた友人と共に、まず取手から水海道まで乗車しました。気動車の独特なエンジンの響きを味わいながら、冬の関東平野の冷たい空っ風を切って走っていきます。車内では親切な車掌さんの御厚意で、関東鉄道創立の際の記念切符を送って頂けることになり、大喜びです。

|

|

| キハ902 と キハ501 水海道 |

水海道に到着し、機関区に立ち寄って、さまざまな気動車の写真を撮影しました。機関区の方々も皆さん親切で、構内をうろうろして業務の邪魔になるような高校生に対しても、暖かく接して下さいました。

けれども、この日の鉄道趣味はそこまで。その後は、鬼怒川沿いをゆっくりとハイキングしました。かなたに筑波山を仰ぎながら、川の土手に腰を下ろしてお昼を食べたり、友と語りながら、のんびり過ごした一日となりました。僕自身の趣味が、鉄道中心から野山歩き主体へと移行していく、ちょうどその転換期に当たる時期であったわけです。最後に中妻駅で上り列車を30分待ち、取手へと戻ってきました。

(写真は全て昭和47年12月27日撮影)

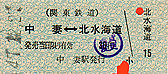

■ 切符 ■

|

|

| 当時の関東鉄道の切符は、なぜかこの1枚しか見つかりませんでした。中妻から初乗り区間の北水海道までのものです。車内補充券も購入したように記憶しているのですが… |