■ 車輛 (電車)

■

|

|

| 村松車庫に憩う車輛たち |

昭和47年(1972)当時の蒲原鉄道には、8両の電動客車と1両の制御客車、そして可愛らしい2両の2軸客車と、1両の電気機関車、更に数両の貨車が在籍していました。

まず、このページでは電車を紹介しますが、蒲原鉄道では、改造名義の新製や、台車の振り替えなど、書類上と実際とでは異なる点も見られ、車輛の経歴が大変ややこしくなっている部分もあります。

客車と機関車、貨車、および廃車体については、次のページで紹介することにします。

[モハ11形] (モハ11~12)

|

|

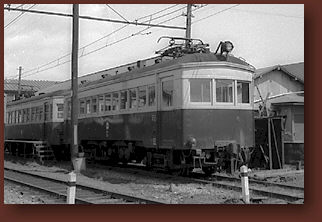

| モハ11形 (右奥はモハ41) 村松 |

モハ11形は、昭和5年(1930)、日本車輛東京支店製の、12m級半鋼製車輛で、加茂への延長線の開業時に、デ11~13として3両が製作されました。この車輛のスタイルは、製造当時の標準的なものだったようで、ちょうど、東武鉄道のデハ5系を小型化したような形態となっています。庄内交通のモハ1形とは同形車です。

この3両は、戦前戦後を通じて、蒲原鉄道の主力として活躍しました。昭和27年(1952)、モハ11~13と改番されましたが、更にそのうちのモハ13は、昭和29年(1954)に、モハ1(旧・デ2)の台車を履いて、モハ51となります。したがって、後に紹介するモハ51の外観は、このモハ11形と同じです。

この後、モハ12の方はワンマン化がなされ、客室ドアより前のほんの僅かなスペースに、本当に幅の狭い乗務員用ドアが設けられましたが、40センチ幅ということで、専らタブレット受け渡し用であり、出入りは困難だったようです。モハ11の方は、ワンマン化対応がなされないまま廃車となり、村松市城址公園に保存展示されています。

[モハ21形] (モハ21)

|

|

| モハ21 村松 |

12m級木造ボギー車のモハ21は、元・名鉄のモ455であり、昭和22年(1947)、戦後の車輛不足の対策として名鉄に入線した国鉄63形の見返りとして、中小私鉄に供出されたものです。

生まれは大正14年(1925)で、各務原(かかみがはら)鉄道のK1-BE形(別名KB1形)8両のうちの1両である、5号として、日本車輌で誕生しました。昭和10年(1935)、名岐鉄道は各務原鉄道を合併し、同年中に名古屋鉄道と改称されます。それに伴って、この車輛は名鉄の2代目・モ450形(モ455)となりました。

その8両のうち4両は戦災に遭い、正面の5枚窓を3枚に変更し、側面の窓配置も多少改造され、戦災復旧車として復帰します。このモ455も、その中の1両でした。更にそのうちの3両が地方私鉄に供出され、モ455は蒲原鉄道にやってきたわけです。ちなみに、仲間の451は山形交通三山線モハ106に、458は尾道鉄道の458(後のデキ45)となっています。

|

|

| モハ21 村松 |

さて、元・名鉄のモ455は、蒲原鉄道に来て、まずデ101を名乗りましたが、昭和27年(1952)には、旧・デ1の台車をもらって、モハ21となりました。その後は、他社に渡った2両がそれぞれ改造を受けたのに対して、この車輛はほとんど手を加えられなかったようです。ドアの上のカーブが、どことなく優雅な感じを与えてくれますね。木造車体のまま長い間働き、この当時はもう廃車候補だったようですが、実際にはもうしばらく生き延び、昭和54年(1979)に廃車となっています。

余談ながら、この訪問より4年後の昭和51年(1976)、山形交通からモハ106が蒲原鉄道にやって来て、モハ91となりました。生まれは同じでありながら、そちらは山形交通時代に鋼体化改造を受け、正面2枚窓、しかもHゴム支持という、原型とは似ても似つかない姿に変わっていましたが、めでたく兄弟が再会したことになったわけです。

[モハ31形] (モハ31)

|

|

| モハ31 加茂 |

モハ31は、書類上は、デ1の改造ということになっていましたが、それはあくまで名義上のことだけで、実際には、昭和27年(1952)、東京電機工業の出張工作により新製された15m級の車体に、旧・デ101の台車を組み合わせて造られたものです。(デ101の車体の方は、前述のようにモハ21となっています。)

車体はご覧のように、正面は蒲原鉄道独自の顔付きの、平面的で大きな2枚窓、側面は2ドアの、なかなか好ましい、まとまったスタイルをしています。この当時は主力車輛として活躍しており、その後もワンマン化されて、最後まで元気に働いていました。

≪追記≫ 路線廃止後、モハ31は村松駅跡に保存されていましたが、傷みが生じたためか、惜しくも平成20年(2008)に解体されてしまいました。

[モハ41形] (モハ41)

上のモハ11形の写真の横、車庫の奥にほんの少しだけ見えているのがモハ41です。モハ31と同じように、昭和29年(1954)に、東京電機工業の出張工作による新製車体と、モハ13(旧・デ13)の台車を組み合わせて造られた車輛です。書類上はモハ13の改造ということになっています。当初はスタイルも、モハ31とほぼ同じでしたが、昭和38年(1963)に、車体延長と3ドア化の改造が実施されました。

≪追記≫ モハ41は、五泉市の交通公園(総合会館裏)に保存されています。

[モハ51形] (モハ51)

|

|

| モハ51 村松 |

前述のモハ11形のうち、モハ13は、昭和29年(1954)に、モハ41に台車を譲り、自身はモハ1(旧・デ2)の台車をもらって、モハ51となりました。書類上は、こちらがモハ1からの改造ということになっていますが、使用しているのは、その台車だけです。したがって車体はモハ11形と同じで、昭和5年(1930)、日本車輌東京支店製の12m級車輛です。

モハ51は、この訪問の後も、モハ12のようなワンマン化改造はなされなかったため、モハ11と同じスタイルのまま、昭和60年(1985)、加茂線廃止の際に廃車となりました。現在は、安田民俗資料館に保存展示されて余生を送っています。

≪追記≫ その後、安田民俗資料館は閉館されてしまった模様です。

[モハ61形] (モハ61)

|

|

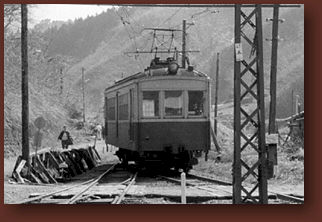

| モハ61 七谷 |

西武鉄道のクハ1233を、昭和33年(1958)に譲り受けたのが、このモハ61です。元は、旧・武蔵野鉄道のクハ5856で、昭和15年(1940)日本鉄道自動車製の、片運転台車輛でした。昭和27年(1952)に改造されてクハ1232となり、その後クハ1233に改番、更に蒲原鉄道に入線する際は、電動車化、両運転台化の改造を受けています。また、この車輛は、当時の西武色のまま入線しており、それに合わせて蒲原鉄道の他の車輛も、その塗装に変更されました。

蒲原鉄道では、初の17m級車として、かなり重宝して使用されていたようで、この後もワンマン化改造され、全線廃止時まで、主力車輛として元気に活躍していました。

なお、兄弟にあたる、武蔵野鉄道クハ5857(→

西武クハ1233 → クハ1234)は、三岐鉄道に譲渡され、クハ201となっています。

≪追記≫ モハ61は、復元されたモハ1と共に、加茂市の冬鳥越スキーガーデンに保存されています。

[モハ71形] (モハ71)

|

|

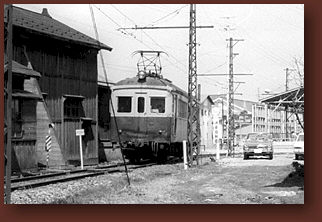

| モハ71 村松 |

このモハ71も、西武鉄道からの転入車輛です。元来は、昭和2年(1927)日本車輛製の、武蔵野鉄道デハ1322で、西武モハ221→

モハ215→

クハ1211という経歴をたどり、昭和40年(1965)に蒲原鉄道に譲渡された際には、再電装、両運転台化されています。貫通路は両側にありますが、五泉側には貫通幌が取り付けられていて、加茂側(左の写真)とは違った顔付きとなっています。反対側は、前のページの、村松駅に停車中の写真をご覧下さい。

この後、ワンマン化改造されてからは、実質的にクハ10との固定編成のような形になり、2連のため、朝の1往復の運用以外は休んでいることが多かったようです。

ちなみに、総武流山電鉄のモハ1001やクハ52とは兄弟ですが、あちらは正面が非貫通のままなので、だいぶ印象が違っていました。

≪追記≫ モハ71は、クハ10と共に、村松付近の旧沿線に個人の手で保存されています。

[クハ10形] (クハ10)

|

| クハ10 村松 |

訪問当時、蒲原鉄道の唯一保有していた制御車が、このクハ10でした。しかも、元は気動車で、電車に改造されたという、一風変わった経歴の持ち主です。

生まれは昭和10年(1935)、川崎車輛製で、国鉄のキハ41000形(キハ41120)として誕生しました。キハ41000形は、国鉄や、払い下げられた地方私鉄で、非電化路線の輸送の一時代を築いた車輛で、後のキハ04形です。同形車は全国各地で見ることができました。その中には、この車輛のように、電車に改造されたものも何両か混じっていました。

|

| クハ10 村松 |

蒲原鉄道にやってきたのは、昭和25年(1950)のことで、当初は正面も4枚窓のまま、気動車そのままの顔付きでした。昭和36年(1961)、西武所沢工場において、正面の3枚窓化と、車内のセミクロスシート化改造が実施され、上の写真のような、電車らしい顔付きになりました。その際、乗務員扉の新設と、加茂側の運転台撤去と貫通化も、同時に施工されています。左の写真が、その連結面側の表情です。

|

|

| クハ10のサボと社紋 |

更に、昭和42年(1967)には、窓枠のアルミサッシュ化が行われましたが、その際には、運転台の窓ガラスや、側面ドア、戸袋窓なども、Hゴム支持に変更されています。

このクハ10は、蒲原鉄道では大型の部類に入る16m級車輛でしたが、片運の制御車であるため、五泉・村松間の、朝のラッシュ時の増結用に、主に使用されていました。貫通路は締め切り扱いで、3連の中間車として使用されていた時期もあったようですが、ワンマン化後は、前述のように、モハ71と2連の編成を組み、貫通路も使用されるようになっていました。

なお、この車輛と同じように、私鉄に払い下げられて、電車に改造されたキハ41000形としては、お隣・新潟交通のクハ37や、北陸鉄道のクハ1651、1652があげられます。

≪追記≫ クハ10は、モハ71と共に、村松付近の旧沿線に個人の手で保存されています。

この訪問より後の変化としては、昭和48年(1973)に、越後交通長岡線のモハ3002が転入して、蒲原鉄道モハ81となりました。また、前述のように、昭和51年(1976)には、山形交通三山線からモハ106がやって来て、蒲原鉄道モハ91となっています。しかし、どちらの車輛も、昭和60年(1985)の加茂線廃止の際に整理されてしまい、全線廃止の日までは生き残ることができませんでした。同様に、上記の車輛のうちでも、モハ11、モハ12、モハ51は、同じく昭和60年(1985)に廃車となっています。

(写真は全て昭和47年3月27日撮影)