■

路線 ■

|

|

| 加茂で発車を待つ モハ31 |

新潟県の蒲原(かんばら)鉄道といえば、平成11年(1999)10月3日限りで廃線になったことは、まだ記憶に新しく、若いファンの方でも、実際に訪れたことのある方が多いのではないでしょうか。この蒲原鉄道、晩年は、JR磐越西線の五泉(ごせん)から村松までの、わずか4.2kmという短い路線でしたが、かつては信越本線の加茂まで、全長21.9kmの路線を有していました。

開業は、最後まで残った区間でもある、五泉・村松間が最も早く、大正12年(1923)10月20日のことでした。その後、昭和5年(1930)7月に、村松・東加茂間が延長開業。同年10月には信越本線を乗り越えて、加茂までの全線が開通しています。

|

|

| モハ71 村松 |

延長開業区間は、人口の少ない山間部を走り、五泉・加茂間も、国鉄経由の方が早くて安くて便利だということもあって、直通客はそれほど伸びませんでした。それでも経営的には健闘を続け、各地でローカル私鉄が廃線に追い込まれていった昭和40年代でも、収支トントンの営業成績だったようです。

しかし、さすがに昭和50年代に入ると、乗客数は落ち込み、慢性的な赤字を抱えるようになってしまいました。そのため、昭和53年(1978)からはワンマン運転を実施するなど、合理化に努めてきましたが、結局、大幅な赤字区間である、村松・加茂間は切り捨てることになり、昭和60年(1985)3月いっぱいで営業を廃止し、路線の長さはおよそ5分の1となってしまいました。その後、身軽になってからは、なおもしばらくの間、通勤通学輸送を中心に頑張っていたのですが、ついに時代の波には逆らいきれず、前述の如く、平成11年(1999)に全線が廃止されてしまったのです。

|

|

| 蒲原鉄道路線図 |

昭和47年(1972)3月27日、早朝の越後交通栃尾線探訪を終え、新潟色の信越本線の電車から加茂駅に降り立つと、国鉄駅の片隅のホームに、ローカル線らしく落ち着いた色彩の、蒲原鉄道の電車が停まっていました。全線を通して運転しているのではなく、ほとんどの列車は途中の村松で運用を分けているようでした。この時も、村松止まりのモハ31単行の客となって出発しました。

加茂を出て、しばらくは信越本線と並行し、右へカーブしながらそれをオーバークロスすると、最初の停留所である、陣ヶ峰(じんがみね)に着きます。一つめのトンネルを通り抜け、東加茂、駒岡、狭口(せばぐち)と、加茂川の谷をさかのぼっていきます。七谷(ななたに)では加茂行きのモハ61と行き違いました。ここからは山の中に分け入っていきます。

冬鳥越(ふゆとりごえ)はスキー場の最寄り駅で、冬季のスキー客輸送の際は、蒲原鉄道も活況を呈するということでした。二つめのトンネルで分水嶺を越えると土倉(つちくら)。ここからは能代川の上流の谷を、今度は下っていくことになります。高松からは平野に出て、広い田圃の中を、大蒲原(おおかんばら)、寺田、西村松と走り、加茂から40分あまりで、車庫のある村松に到着します。

|

|

| ハ1 村松 |

次の五泉行きまでは、まだかなりの時間があったので、車庫に憩う車輛たちをじっくりと眺めることができました。ローカル私鉄らしく1両ごとに形式の違う電車たちも楽しいものですが、何といっても、ハ1とハ2という、2両の2軸客車に心ひかれました。また、古い車輛の廃車体が詰所として置かれていたり、電気機関車の姿も見られたりと、長い待ち時間であるのに、時の経つのも忘れて楽しく過ごせました。

再び村松から、五泉行きの電車に乗ります。田圃の真ん中をほぼ真っ直ぐに進み、今泉を過ぎ、磐越西線にぶつかる所で大きく左に曲がって、五泉(ごせん)の駅に進入しました。乗り換えた磐越西線の列車がかなり混んでいたことが、なぜか記憶に残っています。

(写真は全て昭和47年3月27日撮影)

■ 切符 ■

|

|

|

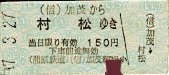

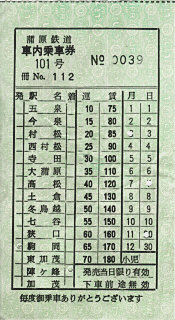

左の切符は車内補充券。当時五泉・加茂間の全線は180円だったのでしょうね。上は加茂から村松まで150円の硬券。下は加茂から初乗り30円で、東加茂までの硬券です。 |

|

|

|