■ 車輛 (電車)

■

|

| モハ1101 吉原 |

岳南鉄道の電車には、開業時から現在に至るまで、純粋な新造車は1両もありませんでした。しかし昭和30年代には、積極的に車体の更新を図り、標準仕様の近代的スタイルの車輛が生まれていました。また、この当時には、小田急電鉄からの譲受車も数を増し、開業以来の古い車輛は姿を消していました。

岳南鉄道の車輛の形式や付番、各車輛の来歴などには、複雑で興味深いものがあります。資料不足のため詳細の不明な点もありますが、ここでは、訪問当時に在籍していた車輛について、写真とともに解説をすることにします。

まず、このページでは、電車についての紹介をしましょう。なお、経歴一覧中の鉤括弧は、訪問当時には在籍していなかった車輛だということを示しています。

[モハ1100形] (モハ1101、1103、1105~1108)

|

|

| モハ1101 と モハ1103 岳南富士岡 |

昭和30年代、岳南鉄道では、従来の車輛の鋼体化を進めることになりました。その結果誕生したのが、このモハ1100形です。車体は17m級・両運転台の2扉車で、地方私鉄の標準車体とでも呼ぶべきものです。同時期、ほぼ同形の車両が松本電気鉄道に、また、正面を2枚窓にし、側面ドア下にステップを付けた車輛が新潟交通に、それぞれ登場しています。

写真のモハ1101は、昭和34年(1959)日本車輛製で、旧・モハ201を鋼体化したものです。同様に、昭和37年(1962)までの間に、計5両が鋼体化されました。モハ1101、1103、1106の3両が日本車輛製、モハ1102と1105の2両は汽車会社製です。ただし、モハ1102は、衝突事故のため、既に昭和44年(1969)に廃車となっていました。また、「4」という数字は「忌み番号」ということで、モハ1104は最初から欠番となっています。

|

|

| モハ1105 岳南富士岡 |

ところで、このモハ1100形のうち、右の写真のモハ1105だけは、当時の地方私鉄には珍しく、ステンレスの車体を持っていました。昭和35年(1960)製のこの車輛は、汽車会社の試作的な意味合いが強く、当時、鉄道技研において開催された「アジア鉄道会議」にも出品展示されたものです。

車体は全面にも側面にもコルゲート(波板)が使用され、東急や南海の車輛のようなイメージでした。東急の5200系もそうですが、当時の就寝時によく使用された暖房器具「湯たんぽ」の雰囲気をも漂わせていますね。この訪問当日は、岳南富士岡の留置線に停まっていたのですが、左右を他の車輛に囲まれていて、全体を見渡す写真が撮れなかったのが残念です。

また、同じ1100形でも、昭和44年(1969)に入線したモハ1107と1108の2両は、小田急電鉄からの転入車で、どちらも、モハ1106までの車輛とは全く異なるスタイルをしていました。モハ1107は、小田急のクハ1351を、電動車化と同時に両運転台化したもので、後述のクハ2102と形態は似通っており、モハ1108の方は、元は小田急のデハ1607で、後述のモハ1601やクハ2601と同じ形態をしていました。写真はありませんが、それらも含め、モハ1100形の簡単な経歴を載せておきます。

● モハ1101 ← モハ201

← 国鉄モハ204 ← 伊那電気鉄道デハ204

●[モハ1102 ← モハ601 ←

富士山麓電気鉄道モハ20 ← 国鉄モヤ4002] ※訪問当時既に廃車

● モハ1103 ← モハ101 ←

駿豆鉄道モハ101 ← 国鉄モニ3012

● モハ1105 ← モハ106 ←

西武鉄道デハ106 ← 武蔵野鉄道サハ106

● モハ1106 ← モハ38 ←

駿豆鉄道モハ38

● モハ1107 ← 小田急クハ1351

● モハ1108 ← 小田急デハ1607

モハ1107は、昭和51年(1976)に再び電装を解除され、クハ2602となり、更に昭和54年(1979)には、クハ1107へと番号だけ戻っています。それも含め、モハ1100形は、昭和56年(1981)に東急5000系に置き換えられ、全車廃車となりました。

近代的な車体に、地方私鉄には便利な両運転台付ということもあって、廃車後、モハ1101、1103、1106の3両は近江鉄道に譲渡され、モハ101~103となって再度のお勤めを果たしました。また、ステンレス車体のモハ1105は、日本の私鉄車輛史上でも意義のある車輛と見なされたためか、車輛博物館的な存在の大井川鉄道が購入し、同番号のままで活躍しました。しかし今ではどの車輛も、すでに引退してしまっています。岳南で最期を迎えたクハ1107(←モハ1107)の車体は、現在も比奈駅構内に倉庫として残されています。

[モハ1600形] (モハ1601)

岳南のモハ1600形は、小田急のデハ1600形を譲り受けたものですが、この当時はモハ1601の1両だけでした。小田急のデハ1600形は、これ以前に1両が既に岳南にやってきて、モハ1108となっていましたが、この訪問の年、更に2両譲渡されました。このうち、元・デハ1604は電動車のまま岳南のモハ1601に、元・デハ1608の方は制御車に改造され、岳南のクハ2601となっています。この日、モハ1601の写真は撮っていませんが、形態については下のクハ2601と同様ですので、そちらの写真をご覧ください。

この翌年にも、小田急のデハ1606が入線し、岳南のモハ1602となっています。それも含め、岳南にやってきた元・小田急1600形の経歴を載せておきましょう。他の表とは逆に、小田急側から見た変遷を示しています。これらが廃車となったのは、やはり昭和56年(1981)のことでした。このうち、モハ1602(元・小田急デハ1604)と、クハ2601(元・小田急デハ1608)の車体は、比奈に現存しています。

● 小田急デハ1604 → 岳南モハ1601 (→ モハ1602) ※ S51改番

●[小田急デハ1606 → 岳南モハ1602 →

モハ1603 ] ※ 訪問の翌年譲受、 S51改番

● 小田急デハ1607 → 岳南モハ1108

● 小田急デハ1608 → 岳南クハ2601

[クハ2100形] (2102~2103、2105~2106)

|

|

| クハ2102 吉原 |

クハ2100形は、例によって2104を欠番として、クハ2101~2106の5両が存在しましたが、鋼体化によって不要となったモハ38の旧車体を利用したクハ2101は、この当時すでに廃車になっていたと思われます。クハ2102以下の4両は全て元・小田急の車輛ですが、前身はそれぞれ微妙に異なっていました。

左の写真は、吉原駅に停車中のクハ2102ですが、元は小田急のクハ1454です。クハ1450形という車輛は、元来、昭和4年(1929)から5年(1930)にかけて川崎車輛で製作された、クハ501形およびクハ551形という車輛で、戦時統合により東京急行電鉄のクハ1300形となり、戦後の小田急の新称号でクハ1450形となったものです。そのうちの1両が岳南鉄道にやってきたのは、昭和42年(1967)のことでした。

小田急のクハ1450形は、岳南にやってきた1両のほか、越後交通(長岡線)に5両、新潟交通と弘前電気鉄道(現・弘南鉄道)にそれぞれ1両ずつ譲渡されています。なお、同系列のデハ1400形も、新潟交通と越後交通に多数譲渡されていますから、戦前の小田急で最大両数を誇ったこの車輛は、この時期の新潟県の二つの路線のイメージを形作った車輛であるともいえるでしょう。

|

|

| クハ2103 岳南富士岡 |

右の写真のクハ2103の前身は、小田急のデハ1215で、これも岳南には、昭和42年(1967)に譲渡されています。もう1両、同時に入線したデハ1216は、岳南のクハ2105となっています。

小田急の1200形は、16m級2扉車で、昭和2年(1927)の小田急開業時に日本車輛で製造されたモハニ101形12両と、同年、大阪の藤永田造船所で作られたモハ121形3両、およびモハニ131形3両の、計18両を、大東急時代の昭和17年(1942)に改番し、形式統合したものです。元々は車体形状も多少異なっていましたが、昭和31年(1956)から32年(1957)にかけての更新修繕の際に改造され、形態は統一されました。その結果、正面は、ご覧のように、元・クハ1450形である、上のクハ2102とそっくりになっていますが、側面の窓配置は異なっています。

なお、同じクハ2100形の中でも、クハ2106だけは、元・小田急のクハ1659で、形態的には後述のクハ2601と同形車です。クハ2100形の前歴も、簡単にまとめておきます。小田急(大東急)時代の改番における車輛番号の対応については、資料不足で、全貌を把握していません。

●[クハ2101 ←

モハ38の車体利用 ] ※ 訪問当時既に廃車

● クハ2102 ← 小田急クハ1454

←(クハ501形・クハ551形)

● クハ2103 ← 小田急デハ1215

←(モハニ101形・モハ121形・モハニ131形)

● クハ2105 ← 小田急デハ1216

←( 同上 )

● クハ2106 ← 小田急クハ1659

訪問当時まだ健在だったクハ2102も、昭和40年代中には廃車となっており、その後、クハ2103と2105は昭和51年(1976)に、最後に残ったクハ2106も、昭和56年(1981)の総入れ替え時に廃車となりました。クハ2106の車体は、倉庫として比奈駅構内に残されています。

[クハ2600形] (2601)

|

|

| クハ2601 岳南富士岡 |

クハ2600形は、当時はクハ2601の1両のみで、昭和46年(1971)4月、つまりこの訪問の4ヶ月前に、岳南鉄道にやってきたばかりでした。元は小田急のデハ1608ですから、前年にやってきたデハ1607(岳南モハ1108)とは同じ仲間です。小田急のデハ1600形は、この時もう1両一緒にデハ1604が、更に翌年にもデハ1606が転入してきて、計4両となります。そのうち、他の3両は電動車のままで、この1両だけが制御車に改造されました。(モハ1600形の項参照)

生まれは戦時中の昭和17年(1942)、小田急デハ1601~1610の10両が川崎車輛で製造され、翌年から使用されました。昭和33年(1958)から34年(1959)にかけて更新修繕がなされ、乗務員室や窓枠、ドアなどが改良され、尾灯も正面窓上に移設されています。

小田急では、昭和44年(1969)から45年(1970)にかけて全車廃車となり、そのうち4両が岳南鉄道に、4両が近江鉄道に、そして1両が三岐鉄道に譲渡されています。三岐に行った車輛は、後に近江鉄道に譲渡されていますので、最終的に近江鉄道には5両行ったことになります。岳南では10年近く働き、昭和56年(1981)に、東急5000系と入れ替えで、全て廃車となりました。近江鉄道へ行ったものも含め、今ではほとんど解体されてしまっていますが、この岳南クハ2601の車体が岳南富士岡に、岳南2代目・モハ1602(元はモハ1601)の車体が比奈に置かれ、現在に至るまで倉庫として利用されています。

(注)下の ≪追記≫ 参照

なお、前述のように、これより後、モハ1107が一時期だけクハ2602を名乗ったことがありましたが(S51~S54)、再びクハ1107に改番され、そのまま最期を迎えています。

この当時在籍していたこれらの車輛は、最終的には昭和56年(1981)の東急5000系への総入れ替えによって、全て消滅してしまいました。なお、本文中でも触れたように、モハ1602(元・モハ1601)、クハ1107、クハ2106と、この後やってきたサハ1955(元・小田急サハ1955)の車体が比奈に、クハ2601の車体が岳南富士岡に残されています。

|

|

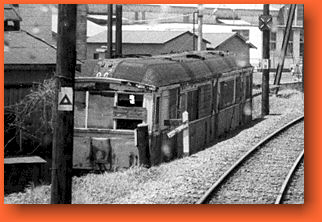

| クハ102(?)の廃車体 車内より |

今もこのように、多くの廃車体が残されている岳南鉄道ですが、この当時も、線路際に放置された廃車体を車内から確認することができました。右の写真は昭和38年に廃車となったクハ102の車体だと思われます。

さて、思い切った大改革で、全ての電車を5000形に統一したわけですが、更に時を経て、平成8年(1996)からは、京王帝都電鉄(現・京王電鉄)井の頭線の3000系の改造車が入線し、両運転台付のモハ7000形として活躍を始めました。それによって東急からの5000形も引退の時期を迎え、予備車1編成を残して廃車となってしまいました。

現在(平成12年)の岳南鉄道は、7000形3両、予備車としてモハ・クハ5000形それぞれ1両ずつ、計5両の電車で営業が続けられています。往年に比べ、車輛数はぐっと減ってしまいましたね。

(写真は全て昭和46年8月4日撮影)

≪追記≫ 平成20年(2008)10月10日に訪れたところ、岳南富士岡にあった廃車体は消滅していました(平成11年2月当時は存在)。比奈の4両については荒廃が進んでいるものの、まだ残されています。

≪追・追記≫ 比奈の廃車体は、平成23年(2011)夏に解体されてしまったそうです。