■ 車輛 (電車)

■

|

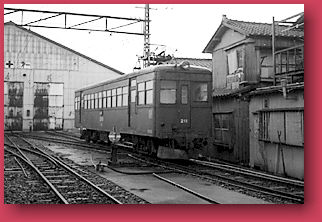

| クハ102 と モハ209 |

栃尾線の車輛には、かなり複雑な経歴を持っているものが多く見られました。762mmという特殊軌間ゆえ、他社とのやりとりは少ないのですが、自社製ではあっても、ほとんどの車輛が、たびたびの改造や台車の振り替えなどを経験していました。また、たとえ形態は似通っていても、1両ごとに別形式の称号を与えられるなど、なかなか全体を理解しにくい車輛構成になっていました。

この日の短い訪問では全てを把握しきれず、ここでは、写真に写っている何両かのご紹介をするにとどめておきます。まず、このページでは電車(電動車、制御車、付随車)の紹介を、そして、次のページでは、電気機関車、客車、荷物緩急車、貨車の紹介をしています。

[モハ205] (形式205)

|

|

モハ205+サハ302+クハ103 |

モハ205は、直線的でなかなかスマートな形態ですが、実はその前身はガソリンカーでした。すなわち、昭和7年(1932)日本車輌東京支店製のキハ7が、その最初の姿です。全長10メートルのボギー車で、栃尾鉄道の代表車輛として活躍し、昭和18年(1943)の改番の際、キハ111に改められています。

そして、昭和24年(1949)の電化に伴って、電車に改造され、モハ205となりますが、その時はまだ前後に荷台を残したままだったようです。昭和28年(1953)には荷台の部分まで車体が延長され、一応電車らしい形態になりましたが、正面が切妻の2枚窓など、まだガソリンカーの面影を残していました。

更に昭和33年(1958)、車体が延長されて13メートル車となりました。それまではドア間の窓は7個だったのですが、4個分延長されて11個となり、同時に正面も貫通式に改造されています。台車やモーターもたびたび交換され、最終的には4個モーターの最強力車となって、総括制御化改造も施され、この訪問当時も、サハやクハを従えて、第一線で力強く活躍していました。

[モハ209] (形式209)

|

| デッキにスノープロウを載せた モハ209 |

モハ209は、車体の前後にデッキの付いた特異な形態が特徴で、どこか電気機関車の風貌を備えていました。実際、電気機関車としても使用できるように製作され、ED51の代役として、時にはそれ以上の力も発揮して活躍していたようです。

昭和27年(1952)自社工場製ですが、カルダン式と釣掛式の2種類のモーターをそれぞれ2個ずつ備えるという、たいへん変わった構造をしています。客車4〜5両は軽く牽引でき、冬季の除雪にも活用されていました。この写真を撮ったのは3月下旬ですが、デッキにスノープロウが載せられ、いつでも出動できるような体勢になっていますね。

正面は、ちょうど3枚窓の中央の窓を埋めたような顔付きで、全長は12メートルですが、デッキ付きのために車体部分は短く、栃尾線の電車の中では、最も定員の少ない車輛でした。

[モハ211] (形式211)

|

| マルーン塗装の モハ211 |

モハ211は、元は昭和25年(1950)自社工場製のホハ21で、蒲鉾形の屋根を持つ客車でした。それが昭和30年(1955)にはクハ30に改造され、更に昭和32年(1957)、台枠を延長して大改造され、写真のような電動車モハ211となりました。栃尾線最初のHL制御車で、垂直カルダン駆動が採用されています。台車は元・江ノ電115号のものを改造して使用しています。

なお、訪問当時、栃尾線の電車の多くは、当時の西武鉄道と同じようなツートンカラーに塗られていましたが、実際に見た車輛の中では、このモハ211と、次にご紹介するモハ213の2両は、車体全体がマルーン1色に塗られていました。その後、このモハ211はツートンカラーに塗り替えられましたが、モハ213の方は、どうやら最後までマルーン1色だったようです。

[モハ213・214] (形式213)

|

| 悠久山で発車を待つ モハ213 |

昭和32年(1957)、初の外注の電動車として、モハ212(形式212)が、東洋工機で製作されました(使用開始は翌33年)。ナローゲージの鉄道としては画期的な電車で、垂直カルダン駆動、車輛限界いっぱいの車体の大きさを誇り、それでいて軽快で、すっきりとした近代的な姿は、その後の栃尾線の標準的なスタイルともなりました。

このモハ213も、モハ212と同じく東洋工機製で、昭和35年(1960)に作られましたが、認可の関係で、書類上は昭和36年(1961)の製造ということになっています。やはり垂直カルダン駆動の高性能車ですが、この駆動方式は保守に問題でもあったのか、モハ215(形式215)までは継承されましたが、栃尾線最後の電動車である、モハ216(形式216)とモハ217(形式217)には、釣掛式が採用されています。また、新製時はクリームと水色という旧塗装で登場したモハ213でしたが、この当時は、前述のようにマルーン1色の塗装となり、1年後、すなわち、第1次廃線の昭和48年(1973)頃は、休車状態となっていたようです。

|

| モハ214 長岡 |

右の写真のモハ214は、上のモハ213と同時に製作され、形式としても同じなのですが、台車は異なっていました。その後、モハ214の方には、屋根に雨樋が取り付けられたので、多少、雰囲気の違っているのがおわかりでしょうか。この雨樋はモハ212にも取り付けられました。また、こちらはモハ213と違い、登場時はマルーン1色の塗装だったのですが、後にツートンカラーの新塗装に変更されています。

栃尾線の電動車は、ほとんどが1両で1形式を名乗っているのですが、このモハ213と214だけは、形式213という、同じ仲間の扱いになっていました。しかし、この雨樋によって、結局、外見の相違も生じてしまったわけです。

[モハ217] (形式217)

|

| モハ217を先頭とする一番電車 下長岡 |

栃尾線最後の新造電動車は、このモハ217でした。昭和40年(1965)東洋工機の製作で(認可は翌41年)、昭和39年(1964)製のモハ216(形式216)と同じく、釣掛式の4個モーターを装備しています。

外観は、それまでの新型車輛シリーズである、モハ212以降の車体と基本的に同じですが、モハ216と217だけは運転台の右側に乗務員室のドアが設けられ、正面右側の窓も、1枚ガラスに変更されています。このスタイルは、この後に続いて登場する制御車(形式100)へと継承されました。

モハ217は、ナローであるというだけでなく、地方私鉄としてとらえた場合にも水準の高い車輛でしたが、栃尾線の路線自体が廃止となってしまったため、せっかくの新型車も、わずか9年間の短い生涯を送ることしかできませんでした。

[クハ103] (形式100)

|

| クハ103 下長岡車庫 |

栃尾線での本格的な制御車の使用は、昭和41年(1966)に製造されたクハ101(形式100)に始まります。モハ212以降の電動車と同じく、東洋工機製で、外観はモハ217とよく似ており、乗務員室ドアも設けられていますが、運転台は片側のみとなり、まずクハ101は悠久山側に配置されました。

続いて昭和42年(1967)には、同じ仕様のクハ102とクハ103が増備され、102は悠久山側、103は上見附側に配置されています。右の写真はクハ103ですが、クハ102については、このページのいちばん上の写真をご覧下さい。

さて、ひと足早く悠久山側に配置されたクハ101ですが、上見附側を奇数車、悠久山側を偶数車と統一したいために、上記2両の増備された昭和42年(1967)に、クハ104へと改番されました。したがって、クハ101を名乗ったのは、わずか1年半ばかりの間にすぎず、その後は廃止時まで、クハ102〜104というメンバーで働いていたことになります。また、この100形は、車体は新製ですが、台車は旧型車のものを使用していました。

これも高水準の車輛でしたが、昭和50年(1975)3月いっぱいで、栃尾線は全線廃止となりました。これらの制御車の寿命は、モハ217よりも更に短く、7年半の短い命だったのです。黙祷…

[クハ111] (形式111)

|

| クハ111 長岡 |

同じ制御車でも、このクハ111は、客車からの改造車です。大もとを正せば、東京郊外、八王子市内の路面を走っていた、武蔵中央電気鉄道の1形6号で、昭和4年(1929)の開業時に、日本車輌で製作されました。昭和13年(1938)に江ノ電に譲渡され、その115号となります。軌道線用車輛のため車体幅が狭く、江ノ電では片側の座席を撤去していたそうです。

ところが、その狭い車体が幸いして、昭和32年(1957)、江ノ電を追われた115号は、ナローゲージの栃尾電鉄にやってきました。栃尾ではホハ23となり、路面電車スタイルのまま客車として使用されていましたが、昭和36年(1961)、東急車輛で大改造を受け、まずはクハ101という車輛に生まれ変わります。その後、一時期は元のホハ23に戻されますが、昭和41年(1966)、改めてクハ111となり、総括制御の可能な車輛として活躍することになりました。江ノ電時代の台車は前述のモハ211に譲り、こちらはまた何度か、台車の履き替えを経験しています。

[サハ302] (形式300)

|

| サハ302の台車 |

栃尾線の付随車は、どれも廃止となった草軽電気鉄道からの転入車です。時期は前後しますが、草軽からは、客車も含め多くの車輛が栃尾へやって来ています。電動車のモハ101〜105は、それぞれに違った道を歩んでいますので、ここにそれらをまとめて載せておきます。

●草軽モハ101→ 栃尾モハ101→ ホハ28→

サハ302

●草軽モハ102→ 栃尾モハ102→ ホハ29→

サハ303

●草軽モハ103→ 栃尾モハ208→ サハ301

●草軽モハ104→ 栃尾モハ207

●草軽モハ105→ 栃尾モハ200→ サハ306

|

| サハ302の車号とサボ |

写真のサハ302は(といっても全景は写っていないのですが)、元は草軽のモハ101だったということになるわけです。昭和16年(1941)日本鉄道自動車製。昭和36年(1961)に栃尾線へやって来て、無電装のまま使用されました。昭和39年(1964)には、ホハ28に改番。続いて昭和41年(1966)には、サハ302となっています。貫通路が設けられ、総括制御化改造も受け、モハやクハと編成を組んで活躍しますが、この当時は、モハ205+サハ302+クハ103という固定編成を組んでいました。

なお、草軽の客車だったホハ23は、栃尾ではホハ26となりましたが、その後付随車に改造され、サハ305となりました。そして更に再び、ホハ50という客車に戻されています。

このように、栃尾線の車輛は、異なった車種への改造などが多く、しかも、何度も繰り返されたりしているので、その変遷の全容を掴むのは、至難の業であると言えるでしょう。

(写真は全て昭和47年3月27日撮影)