■ ナローの魅力

■

|

| 下長岡車庫の夜明け |

世界の鉄道の標準軌間(線路の幅・ゲージ)は1435mm(4フィート8インチ半)で、我が国でも新幹線をはじめ、一部の大手私鉄などで採用されています。しかし、日本で圧倒的に多いのは、やはり旧・国鉄の標準軌間でもあった1067mm(3フィート6インチ)で、ほとんどの私鉄もこの軌間にならっています。ところが、更に線路の幅の狭い鉄道もあり、それらは一般に「ナローゲージ」と呼ばれていますが、かつて全国に存在した軽便鉄道の多くは、762mm(2フィート6インチ)軌間を採用していました。

新幹線の約半分の線路幅ですから、ナローゲージの鉄道では、車輛をはじめ、そのほかの設備もまた小振りにならざるを得ません。そこがまた可愛らしくて、昔から鉄道ファンの間では根強い人気を保っていたのですが、国鉄との貨車の直通もできず、また、近代化という観点からすれば、どうしても多くの制約を受けてしまうため、1067mmに改軌できなかった路線のほとんどは、時代の流れに取り残されて廃業に追い込まれる運命にありました。

|

| 762mmゲージの線路 |

昭和47年(1972)当時、地方鉄道法の適用を受けて営業していた762mm軌間の路線は、ここでご紹介する越後交通栃尾線のほかには、北陸の尾小屋鉄道、瀬戸内の下津井電鉄、近鉄の北勢・内部・八王子の各線、工事用であると同時に観光用でもある関西電力(現・黒部峡谷鉄道)、遊戯施設的な西武山口線、そして特殊な例として、南紀新宮の近鉄観光と、宗教法人鞍馬寺の経営する、2つの鋼索鉄道(ケーブルカー)が存在する程度でした。(このうち現存するものは、三岐鉄道や四日市あすなろう鉄道に移管された近鉄の3路線と、黒部峡谷鉄道のみ。西武山口線は案内軌条式の新交通システムに、鞍馬寺ケーブルは800㎜軌間に、それぞれ変更。その他は廃止。)

ファンの多かった草軽電気鉄道や九十九里鉄道、沼尻鉄道、仙北鉄道、遠州鉄道奥山線などは、昭和30年代から40年代にかけて廃止され、既に無く、その後も健闘を続けていた井笠鉄道、頸城鉄道、花巻電鉄、静岡鉄道駿遠線なども、この頃までには、すべてが廃止に追い込まれてしまいました。

そんな中で、新潟県を走っていたこの越後交通栃尾線は、車輛や施設の近代化、そして経営の合理化も図り、なんとか生き残りを賭けて奮闘していたのです。訪れた当時も、列車本数は削減されていたものの、近いうちに廃止されるというような雰囲気はほとんど感じられませんでした。実際にはこの1年後に路線の約半分が、そして更にその2年後には全線が廃止されてしまったのですが…

■ 路線 ■

|

| 1日の始まりを待つモハ205 モハ211 下長岡 |

越後交通栃尾線は、NHK大河ドラマ「天と地と」で有名になった、上杉謙信ゆかりの地である栃尾から、見附(みつけ)の市街地に近い上見附に立ち寄り、そこからスイッチバックして、国鉄(現・JR東日本)信越本線の長岡駅を経由し、長岡市民の憩いの場であり、桜の名所としても有名な、悠久山に至る路線です。762mm軌間のナローゲージでありながら、全長26.4kmという、かなり長い路線でした。

栃尾線の前身は、明治末期から大正にかけての、全国的な軽便鉄道建設ブームの中で企画された「長尾鉄道」で、大正3年(1914)に会社設立、すぐに「栃尾鉄道」と改名して、大正4年(1915)2月14日には、まず栃尾・浦瀬間を開業しています。6月には下長岡まで延長し、翌年には国鉄線の長岡駅に到達。そして大正13年(1924)には悠久山(ゆうきゅうざん)までの全線が開通しました。また、この間、大正8年(1919)には、途中駅であった上見附を市街地に近付けて移転、線路も延長され、スイッチバック式の配線に変更されています。

|

| 下長岡にて モハ211 |

開業当初は蒸気動力でしたが、大正末にガソリンカーが導入され、昭和の初期にかけて活躍。その後、戦中戦後のガソリン入手難という事情もあって電化に踏み切り、昭和23年(1948)からは電車および電気機関車の運転を開始しています。

昭和31年(1956)には、社名も「栃尾電鉄」と改称、その後、昭和35年(1960)には近隣の長岡鉄道などと合併し、「越後交通」を発足させ、その栃尾線となります。この会社は、総理大臣にまでなった故・田中角栄氏が社長を務めていたことでも有名でした。

栃尾線は、冬季の積雪により道路事情が悪いという、この地方の特性もあって、ナローゲージであるハンディを抱えながらも、昭和30年代までは経営状態も比較的良く、路線の一部のCTC化や、電車の総括制御化など、近代化も積極的に推し進められてきました。

|

|

越後交通 栃尾線路線図 |

しかし、幾多のローカル鉄道の例にもれず、道路事情の改善によって輸送量は減少し、まず昭和42年(1967)に貨物営業が廃止されます。旅客輸送もバスや自家用車への移行が進み、特殊軌間ゆえのハンディを背負いつつも、合理化を重ね、頑張ったのですが、昭和48年(1973)4月16日付けで、上見附・栃尾間と、長岡・悠久山間が廃止となりました。そして昭和50年(1975)4月1日には、残る長岡・上見附間も廃止となってしまいました。

路線図を参考に、当時の栃尾線の駅名を、悠久山側から紹介しておきます。悠久山(ゆうきゅうざん)を出た列車は、このあたりでは長岡の市内電車的な役割を持っていたらしく、長倉、土合口、大学前、高校前というように、4~500mの短い間隔で設けられた駅に停まった後、国鉄駅に隣接した乗換駅、長岡に着きます。ここからも、袋町、中越高校前、下長岡と、短い間隔で駅が続き、その次の下新保(しもにいぼ)から、やっと1㎞以上の駅間距離になっていきます。小曽根、宮下、浦瀬、加津保(かづほ)、椿沢(つばきざわ)、耳取(みみとり)、名木野(なぎの)、そして上見附(かみみつけ)はスイッチバックの駅です。電車はここから進行方向を変え、明晶(みょうしょう)、本明(ほんみょう)、太田(おおだ)、上北谷(かみきただに)を過ぎ、栃尾線唯一のトンネルを通って、楡原(にればら)、最後に終点の栃尾に到着です。

|

| 長岡駅のホハ10 奥は国鉄115系 |

昭和47年(1972)3月27日早朝、前夜上野発の長岡行き上越線の夜行普通列車から、眠い目をこすりながら長岡駅のホームに降り立つと、夜明け前の暗闇の中に、栃尾線の客車ホハ10の姿がうっすらと浮かび上がってきました。しかし暗くて写真は撮れず、栃尾線の一番電車の運転までもまだ間があったので、車庫のある下長岡までの3駅分を、線路沿いに歩いていきました。

下長岡では、車庫線に休む電車や機関車などの写真を撮りましたが、結局この日は、その先の予定もあり、長岡から悠久山までの往復を乗車しただけにとどまりました。栃尾線全体から見ればほんの一部であり、車輛の写真もあまりたくさんは撮れませんでしたが、これが最初で最後の訪問となってしまいました。

また、越後交通にはもう一つ、こちらは普通の1067mm軌間の長岡線が存在しましたが、近くまで行きながら、ついに訪れる機会のないまま廃線となってしまいました。西長岡のスイッチバックや、大河津での国鉄線との平面交差、後年まで残った貨物輸送など、見どころはたくさんあったはずなのですが、これもまた心残りなことです。

(写真は全て昭和47年3月27日撮影)

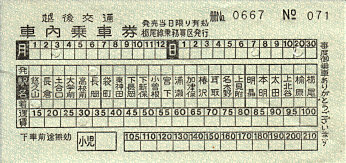

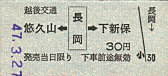

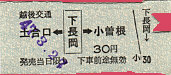

■ 切符 ■

|

|

|

|

||

| 上の切符は越後交通栃尾線の車内補充券で、5円刻みの運賃欄が懐かしいですね。右の3枚は駅売りの硬券ですが、日付は手押しだったようです。長岡からと下長岡からのもの、そして一番下は悠久山からの切符ですが、左側には「47.3.26」と間違った日付が入っていて、改めて中央に「47.3.27」と印字し直しています。下長岡駅のものは鋏で切り離され、フリーハンドのすごい形ですね。 |  |

|