■ 車輛 (電気機関車、客車、荷物緩急車、貨車など)

■

越後交通栃尾線には、電車のほかにも、客車や荷物車や貨車がありました。それらは電気機関車や電動車に牽引されて運転されていましたが、貨物運輸は昭和42年に廃止されてしまいました。訪問した当時は、貨車のうち、有蓋車は全て廃車となり、無蓋車も工事用に何両かが残されているだけでした。客車や荷物車は、まだ活躍していたようです。

[ED51] (形式デキB)

|

| ED51 向こう側のデッキにスノープロウを積んでいる |

栃尾線の歴史上には、電気機関車が2両在籍しましたが、電化当時に草軽電気鉄道から購入した凸形電機の50号(形式デキA)は、もう既に廃車となっていました。

残された1両は、昭和24年(1949)に日立製作所水戸工場で製造されたED51です。前後のデッキ部の広い箱形車体の電気機関車で、主に貨物列車を牽引して活躍していましたが、貨物列車の廃止、そして旅客列車の縮小に伴って、ほとんど下長岡の車庫で休んでいるという状態になってしまいました。

しかし、まだ除雪用としては使用されていたようで、1ページのトップのカラー写真に見えるように、この日もデッキにスノープロウを積んで待機していました。

[ホハ10] (形式10)

|

| ホハ10 長岡 |

この写真のホハ10は、一見スマートな軽量客車のようで、後方に見える国鉄10系客車の弟分のようにも感じられますが、実は大変な経歴を持った車輛で、元は、なんと2両の単車だったのです。

昭和29年(1954)、自社工場にて、単車の客車であったハ10とハ11をつなぎ合わされ、1両のボギー客車として誕生したのが、このホハ10でした。ハ10とハ11は、それ以前の番号がハ7とハ8、更にさかのぼれば、旧・青梅鉄道の客車を譲り受けたものですから、書類上は、なんと明治27年(1894)製造の車輛ということになります。

ホハ10となった後は、昭和41年に再び改造を受け、それまではオープンデッキであった車輛の両端部分をふさぎ、客室扉が設けられました。下の写真で一部ご覧いただけるように、外吊りのプレスドアが、ごついドアレールと共に取り付けられています。

[ホハ27] (形式27)

|

| ホハ27 右はホハ10 |

このホハ27も、何度も改造を受け、複雑な経歴を経ている車輛です。元は石川鉄道(現・北陸鉄道の路線)の車輛を譲り受けたもので、大正4年(1915)日本車輛製のボギー客車でした。大正14年(1925)、全通して間もない栃尾鉄道にやってきて、ハ13となり、それが昭和18年(1943)の改番によって、ホハ13(形式12)となったようです。なお、同形式のホハ12の方は、その後、静岡鉄道駿遠線に譲渡されています。

さて、ホハ13は、昭和19年(1944)に気動車に改造され、キハ112となった模様ですが、認可はされていないらしく、またそれ以前に流線形に改造されてもいたようです。昭和26年(1951)、今度は電車となる改造を受け、正式にモハ206となります。更に昭和29年(1954)には、流線形から普通の形に戻され、昭和36年(1961)には再び客車に改造されて、ホハ27となりました。3ドアですが、車体中央のドアは両開きという、荷物電車のような特異な形態でした。

[ニフ18] (形式17) [ニフ20] (形式19)

|

| ニフ18 と ニフ20 長岡 |

栃尾線には荷物専用車がたくさんあって、乗客と荷物とはきちんと区別されていました。ここでご紹介するのは2両の荷物緩急車(車掌室のある車輛)ですが、この写真の、左側の半鋼製車はニフ18、右側の木造車はニフ20だと思われます。

|

| ニフ20 長岡 |

ニフ18は、仙台鉄道に車籍のあった、昭和19年(1944)新潟鉄工所製の、三本木岩瀬炭礦のト29を、昭和27年(1952)に改造したもので、半鋼製の荷物緩急車として、この当時も大いに活躍していたようです。栃尾線の貨物輸送は既に廃止となっていたため、線内の小貨物輸送は、これらの荷物車でまかなわれていました。車掌室は両端にありましたが、片側は使われていませんでした。

ニフ20は、無蓋貨車ト26を改造したもので、上のニフ18と同じく、三本木岩瀬炭礦(車籍・仙台鉄道)から譲受したボギー車ですが、詳しいことはよくわかっていません。昭和28年(1953)に自社工場で改造され、木製の荷物緩急車ニフ20となりました。こちらの車輛は、片側にしか車掌室がありませんでした。(ニフ20は、この当時すでに廃車となっていたようです。)

それ以外にも荷物緩急車は何両かありましたが、草軽電気鉄道からも、貨車のコワフ113が移籍してきていて、越後交通ではニフ23(形式23)となっていました。

[その他]

|

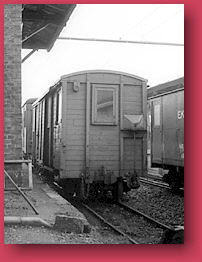

| 有蓋車 ワ12 下長岡 |

訪問当時、栃尾線では貨物輸送を廃止してしまった後でしたが、何両かの貨車は残されていました。

まず、左の写真は、木製有蓋貨車ワ12です。大正4年(1915)自社工場製ですが、この時は既にもう廃車になってしまっていました。下長岡の車庫の片隅に置かれていて、車体妻面の張り紙には、「

ペンキ倉庫に付 追突厳禁 」と書かれています。

かつてはどこにでもあった、ごく平凡な2軸有蓋車なのですが、木製であるということと、ナローゆえの可愛らしさも手伝って、どこか温かみが感じられ、愛着のわく車輛ですね。

|

| 無蓋車 ト20・22… 下長岡 |

無蓋車については、当時まだ、工事用として何両かが残されていたようです。下長岡の車庫の脇に、ト20、ト22以下、数量の無蓋車が置かれていました。

これらは、昭和19年(1944)新潟鉄工所製の木製ボギー車です。これもやはり、三本木岩瀬炭礦からの譲受車ですが、前述のように、早くからニフに改造された車輛も、何両かありました。朝顔形の連結器が、軽便鉄道らしさをよく表していますが、さすがにボギー車ともなると、やはり貫禄がありますね。

さて最後に、ちょっと変わった車輛をお目にかけましょう。冬季に大切な役目を果たす、北国ならではの雪かき車、その名も、ユキ2です。昭和29年(1954)に、無蓋貨車ト12を改造して作られました。

|

| 雪かき車 ユキ2 下長岡 |

この地方は、全国有数の豪雪地帯のため、鉄道事業者にとっては、冬期の除雪が重要な課題となります。駅構内などでは、上の写真にも見られるように、穴のあいた塩化ビニール管を線路の間に通し、融雪装置として利用していました。そして、積もった雪を取り除くためには、どうしても雪かき車が必要だったわけです。

通常の除雪は、電気機関車ED51や、デッキ付きの電車モハ209が、スノープロウを付けて担当していましたが、それらでは取り除けない部分の除雪には、このユキ2が使用されていたようです。鉄道車輛というよりは、どこか「物置」といった感じもしますが…。

この小さな体を震わせながら、一面に降り積もった雪の中で、けなげに働き、雪を取り除いている姿を、一度この目で眺めてみたかったものです。

以上、越後交通栃尾線の車輛の一部をご紹介してきました。バラエティーに富み、複雑な車輛体系の一端が垣間見られたことと思います。特に電車に関しては、高水準の車輛を多数保有していましたが、ナローゲージという特殊さゆえに、廃線後、他社へ移籍した車輛は、残念ながら1両もありませんでした。

(写真は全て昭和47年3月27日撮影)