■ 路線 ■

新潟交通は、県都である新潟市と、洋食器の産地として知られる燕市を結び、中ノ口川に沿って細かいカーブを描きながら走っていた、営業キロ36.1kmの、地方私鉄としては比較的長い路線です。

|

|

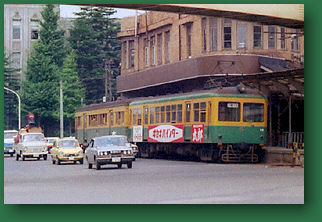

| 路面の始発駅 モハ14+クハ45 県庁前 |

日本一の長さを誇る信濃川。その下流域での分流である中ノ口川は、古くから水運が発達していました。その川に沿って鉄道を敷設しようという動きは、大正時代からあったようです。昭和3年(1928)になってようやく、白山・燕間の免許が下り、翌年、「中ノ口電気鉄道」が設立され、これが新潟交通の前身となります。

当初は軌道として、堤防上の国道に線路を敷設するつもりだったようですが、昭和6年(1931)に全線の大部分を地方鉄道に変更、翌年着工して、社名も「新潟電鉄」と改められました。県庁前・東関屋間だけは軌道法のまま、路面への敷設となりましたが、このころは、国鉄新潟駅方面へ、市内電車の免許も獲得していました。

最初の開業区間は、東関屋・白根間で、昭和8年(1933)4月1日のことです。そして、その年の内に、県庁前・東関屋間の軌道線、そして白根・燕間と、次々に開業し、県庁前・燕間の全線、35.8kmが完成しました。この2地点間は、直線距離では30kmにも満たないので、いかに忠実に川の蛇行に沿って敷設されたかということがわかるでしょう。

|

|

| クハ50 モハ14 他 東関屋 |

国鉄(弥彦線)との接続駅は燕で、連帯運輸も開始されました。架線電圧は、軌道法による区間を含む県庁前・東関屋間のみ600V、それ以外の区間は1500Vであったため、開業時に用意された電車は、すべて複電圧車でした。また、厳密に言えば、県庁前・東関屋間のうち、県庁前から2.52kmまでが軌道法による区間で、鉄軌分界点から東関屋までの0.35kmは鉄道線ということになっていました。

さて、戦争が激化してくると、全国的に企業統合の動きが進み、新潟電鉄も、昭和19年(1944)からは「新潟交通」の電車部となりました。昭和20年(1945)に軌道区間も昇圧して1500Vとなり、終戦を迎えます。戦後は高度経済成長の波に乗り、貨物輸送の増加もあって収入は増えました。しかし、昭和40年代になると、自動車の普及に伴って、乗客も貨物も輸送量は減少し、多くの地方私鉄の例に漏れず、赤字経営に苦しむようになってきました。

なお、未着工の市内軌道線の免許は、昭和33年(1958)に返納されています。また、昭和46年(1971)には、関屋分水路の工事によって東関屋・寺地間の線路付け替えが行われ、全線の営業キロは0.3km延びて、36.1kmとなりました。

起点の県庁前駅は、独特の形をした本社ビルの1階、国道の片側にホームがありました。後に県庁が移転してからは、白山前という駅名に改められています。ここからしばらくの間は、狭い道路の中央を路面電車として走行します。国鉄越後線の下をくぐり、鉄軌分界点を過ぎて専用軌道に入ると東関屋。信濃川本流の堤防のすぐ脇に車庫があり、たくさんの電車が見られます。

|

|

| 新潟交通 路線図(当時)(主要駅のみ) |

新しくできた迂回路の併用橋で関屋分水を渡り、そこに東青山駅が設けられました。平島(へいじま)、寺地(てらじ)と、信濃川沿いの停留場を過ぎていきます。後には、新興住宅地の名称にあわせて、ときめきという思い切った名前の駅が誕生しますが、廃線まで、わずか2年あまりの短命の駅となりました。次の焼鮒(やきふな)は、何とも美味しそうな駅名ですが、親鸞上人にまつわる伝説があるということです。越後大野を過ぎた所には、後に黒埼中学前(くろさきちゅうがくまえ)という駅ができ、駅間が大変短くなりました。新大野からは、いよいよ中ノ口川沿いのコースとなります。ぴったりと川に寄り添い、木場、板井、七穂(ななほ)、吉江、味方中学前、味方(あじかた)と、左手に堤防、右側には広がる田園地帯を眺めながら走ります。

白根(しろね)は沿線随一の大きな町であり、大凧合戦でも全国的に有名です。蛇行する川の地形をそのまま表したような地名の曲(まがり)を過ぎ、相変わらず川沿いに、月潟、六分(ろくぶ)、新飯田(にいだ)と走って、ようやく川から離れ、今度は田圃の中を一直線に西へ向かい、小中川(こなかがわ)、灰方(はいがた)、そして左に90度カーブして、南に向かってしばらく走ります。更にまた左へ大きく曲がると、国鉄弥彦線に合流するような形で、終点の燕(つばめ)に到着します。全線は、1時間以上かけて運転されていました。

なお、昭和57年(1982)には、ほぼ並行して上越新幹線が開業しますが、新潟交通の線路とは、焼鮒付近と小中川付近で交差していました。新幹線は、新潟・燕三条間を、13分程度で結んでいます。

高校2年の夏休み、鉄道研究会の合宿は、上野駅発の夜行急行「佐渡6号」でスタートしました(クモハ165-1)。この夏合宿のテーマは「羽越本線の蒸気機関車」でしたが、自分だけは、ローカル私鉄を訪ねる旅と決めていました。

|

|

| モハ18 東関屋 |

昭和47(1972)年7月30日の早朝、他のメンバーは新津で乗り換えましたが、一人だけ終点の新潟まで行き、越後線に乗り換え、関屋で降りて、歩き始めます。野菜を運んでいたおばさんが、リヤカーの車輪を道の窪みに落としてしまい、あたりに人影もなく困っていたので、手伝って押してあげました。まだ朝の5時台です。

地図から予想していたように、信濃川の堤防際に、新潟交通の東関屋駅と車庫があり、ツートンカラーの電車がたくさん休んでいたので、思わず足取りが速くなりました。6時の始発電車、燕行きのクハ39+モハ25を見送ってから、車庫の周りを歩き回っていると、伊那電の廃車体や、国鉄から来たラッセル車なども見つけ、もう夢中です。

|

|

| モハ14+クハ45 燕 |

そういうわけで、予定していた2番列車、クハ37+モハ12も見送り、その次の6時43分発、燕行きモハ14の客となりました。車内では待望の越後美人の姿を拝み、親切な車掌さんからは、使用済みの切符を何枚ももらったりしながら、のんびりと電車に揺られていきます。ゆうべの夜行列車では友達としゃべり続け、あまり眠っていないということもあり、単調な風景の中、心地良く睡魔が襲ってきました。

終点の燕でそのまま折り返し、再び東関屋を通り過ぎてからは、初めての路面区間を味わいます。さすがに町中を走るので、何度も信号で停車させられ、新潟駅から乗る列車を一応決めている身としては、気が気ではありませんでした。到着後も、県庁前の駅や、路面区間の走行場面を、ゆっくり見ることができなかったのが残念です。このあと、万代橋を渡り、新潟駅まで急ぎに急ぎ、最後は走ったその道の遠かったこと。結局は、予定の列車に乗り遅れ、1本遅らせなければならなくなってしまったのですが、今となっては、それも懐かしい思い出です。

その後、電車のワンマン化をはじめとする合理化を進めては来たものの、乗客の減少はとどまらず、この訪問からおよそ20年の後、平成3年(1991)に、白山前(県庁前を改名)・東関屋間の路面区間が、続いて平成5年(1993)には、月潟・燕間が廃止されます。そして、最後に残った東関屋・月潟間も、平成11年(1999)4月4日限りで営業を終了しました。比較的近年まで現役であった路線であるにもかかわらず、この後は訪れる機会がなかったので、結果としては、この時が最初で最後の訪問となってしまいました。

(写真は全て昭和47年7月30日撮影)

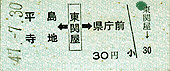

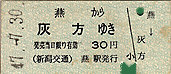

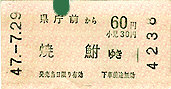

■ 切符 ■

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 訪問当日購入したり、いただいたりした乗車券の色々です。実際の色合いは、もう少し緑がかっているのですが…。右下の、県庁前の販売機による軟券は、少しインクがかすれています。 | |