■ 車輛

■

昭和46年(1971)当時の、総武流山電鉄の車輛たちをご紹介しましょう。どれも今では、過去の車輛となってしまったものばかりです。

[モハ1100形] (モハ1101)

|

|

|

モハ1101 流山 |

右のカラー写真は、当時における最新鋭車輛、モハ1101です。この車輛は昭和43年(1968)西武所沢工場製ということになっていますが、車体は元京浜急行デハ400形のものが使用されています。

車体の作られた昭和22年(1947)当時、京浜急行電鉄はまだ戦時統合によって東京急行電鉄の一路線でしたので、そのデハ5400形として三井造船玉野製作所で製作されました。その後、東急からの分離によって京浜急行電鉄デハ400形となり、更にサハ480形への改造の際に、車体のみ西武所沢工場へ売却されました。

そして昭和43年、流山電気鉄道のモハ1101として再デビューするわけですが、その際に、両運転台化、前面窓のHゴム化、尾灯の埋め込みなど、かなり改造も施されています。訪問当時は主力車輛として大活躍していましたが、西武鉄道からの大型車入線により、晩年は予備車として車庫で休むことが多くなり、平成6年(1994)に廃車となってしまいました。

[モハ1000形] (モハ1001)

|

|

モハ1001 と モハ101 流山 |

この写真、向かって左側の車輛はモハ1001。流山に来る前は、西武鉄道クハ1212でした。西武の前身である武蔵野鉄道デハ1321として、昭和2年(1927)に日本車輌で製作され、その後、西武鉄道デハ1321→

モハ222→ モハ216→

クハ1212という変遷を経て、流山には昭和38年(1963)の年末に入線、再電装され、モハ1000形の1001号となりました。(昭和56年廃車)

なお、このモハ1001は、後で紹介するクハ52と同型車であり、もう1両いた兄弟は、新潟の蒲原鉄道に行っています。

[モハ100形] (モハ101〜103、105)

上の写真の、向かって右側はモハ101。昭和24年(1949)の電化の際に国鉄から譲受したモハ100形3両のうちの1両です。昭和3年(1928)汽車会社製。南武鉄道モハ107→

国鉄モハ107→ 流山モハ101という経歴を持っています。(昭和53年廃車)

|

|

|

モハ103 流山 |

モハ100形(101〜103、105)の車輛は全て、元・南武鉄道の車輛で、15メートル級、側面2扉の小型車です。地方私鉄では使いやすい大きさだったのか、流山以外にも、東濃鉄道、秩父鉄道、熊本電気鉄道などに譲渡されています。そのうち東濃の車輛は四国の琴電(高松琴平電気鉄道)へ、秩父の車輛は青森の弘南鉄道へと、それぞれ渡り歩いています。大正15年(1926)、昭和3年(1929)、6年(1931)と、3回に分けて製作された15両のうち、その全てのグループ、4両の車輛が流山にやってきました。したがって、同型式でも、製作年度により形態に若干の相違があります。

モハ103は、大正15年(1926)汽車会社製。南武鉄道モハ106→ 国鉄モハ106→ 流山モハ103という経歴の車輛です。南武鉄道は昭和19年(1944)に国有化され、国鉄の南武線となりました。流山電鉄には、これも昭和24年(1949)の電化の際に入線しています。訪問当時は、あまり使用されていない様子でした。(昭和54年廃車)

|

|

モハ105 流山 |

同じモハ100形でも、右の写真のモハ105だけは、仲間より少し遅れて、昭和30年(1955)に入線しています。昭和6年(1931)汽車会社製で、上のモハ101や103とは、いくらか顔付きが異なっていますね。南武鉄道モハ113→ 国鉄モハ113→ クハ113→ クハ6002という変遷をたどってきた車輛で、片運転台のクハ化されていました。流山に来て再び電動車化され、モハ105となる際に、併せて両運転台化もなされています。(昭和54年廃車)

このほかにもモハ100形の仲間には、南武モハ115→

国鉄モハ115→ 流山モハ102となった車輛もありました。104は欠番となっていましたが、どうやら流山電鉄では「4」という番号を忌み嫌っているようです。後に西武から大型車を購入して1200形とした際にも、1201、1202、1203の次は、1205という番号を割り当てています。(昭和54年廃車)

[クハ51形] (クハ51〜53)

|

|

クハ51 流山 |

左の写真の、クハ51だけは、ちょっと経歴の異なる車輛です。豊川鉄道のクハ62として、昭和2年(1927)に川崎造船で製作されました。昭和18年(1943)、豊川鉄道は南武鉄道と同じように、いわゆる「戦時買収」によって国有化され、路線は国鉄の飯田線となり、この車輛は国鉄のクハ5601となります。その後片運転台化され、流山には昭和35年(1960)、初の制御車として入線し、クハ51となりました。いわゆる川崎造船タイプの車輛で、深い丸屋根が、独特の重厚な印象を与えています。(昭和53年廃車)

ついでながら、兄弟分の豊川鉄道クハ61は、国鉄クハ5600となった後に三岐鉄道へ(昭和52年廃車)、また同型の豊川モハ20形のうちの1両(モハ22)は上信電鉄のクハニ21となり、更に車体のみが近江鉄道のクハ1207となっています。

|

|

|

クハ52 馬橋 |

ところが、同じクハ51形でも、クハ52の方は前述のモハ1001の兄弟分で、元・武蔵野鉄道デハ1323です。昭和2年(1927)日本車輛製。西武鉄道時代にモハ223→

モハ217と改番され、その後、電装を解除されてクハ1213となりました。流山へはクハ1212(→

流山モハ1001)よりほんの少しだけ早く、昭和38年(1968)3月にやってきています。(ただし書類上では、クハ1215を購入したことになっています。)

そういった経歴から、スタイルも、同じ形式のクハ51とは異なり、モハ1001とは共通しています。元・西武の車輛同士、仲良く固定編成を組んで活躍していました。更にこの訪問の後、廃止となった東濃鉄道からやってきた、同じ西武出身のモハ1002と編成を組むようになり、長いこと働いていました。(昭和63年廃車)

また、富士急行(元・富士山麓電気鉄道)のロハ900形901が、流山に来てクハ53となっていました。前のページの馬橋駅の写真で、モハ1101と編成を組んでいる車輛がそれです。青梅電気鉄道のモハ100形103→

国鉄モハ103→ 富士山麓ロハ300→

ロハ901という経歴の車輛ですが、きちんと写真を撮っておかなかったことが悔やまれます。(昭和56年廃車)

[その他]

|

|

|

ディーゼル機関車DB1 流山 |

流山駅の構内は、本線がそのまま車庫に続いていたり、側線や貨物ホームがあったりと、模型に再現したくなるような、こぢんまりとした楽しい空間でした。その中で、いくつかの興味ある車輛を発見したのでご紹介しましょう。

流山電鉄では、電化後も電気機関車は保有せず、馬橋駅での貨車の入れ換えには蒸気機関車を使用していました。しかし、老朽化によって、昭和27年(1952)、小型のディーゼル機関車を初めて購入しました。それがこの、森製作所製凸形4輪10トン機関車、DB1です。おそらく、流山電鉄における最初で最後のディーゼル機関車ということになるのでしょう。この日は流山駅の貨物側線に停まっていましたが、どの程度働いているのかはわかりませんでした。

|

|

|

元・ガソリンカー キハ31の廃車体 流山 |

同じ線路上、DB1の隣に、ガソリンカーとおぼしき車輛が停まっていました。錆び付いて色褪せ、雨ざらしになってはいたものの、車輪も付いたまま線路の上に置かれていて、そのまま走り出しても不思議はないような感じです。

後で調べてみると、これは昭和8年(1933)製の半鋼製4輪ガソリン動車、キハ31の廃車体だったようです。蒸機列車に代わる旅客輸送の主役として活躍し、戦争中の燃料事情の悪さには苦労し、電化後には機関を外されてサハ31となりました。本来あった荷台は撤去され、その分窓を1つ増やして車体を延長し、電車に牽引される付随車として晩年を送りました。昭和38年(1968)に廃車されたということですから、この時点で既に8年間も、ここにそのまま置かれていたことになるのでしょうか。(なお現在、このキハ31の車体は、きれいに整備されて、流山市総合運動公園に保存されています。)

|

|

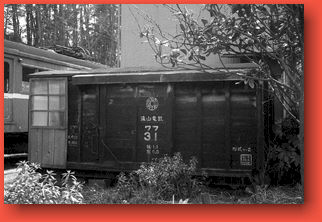

有蓋貨車 ワフ31の廃車体 流山 |

もう一つ、車庫の片隅に、貨車の廃車体が置かれていました。昭和25年(1950)製の有蓋貨車ワフ31で、昭和40年(1965)に廃車となった車輛ですが、車体のみ、物置として利用されていたようです。

この訪問の後の昭和50年(1975)には、廃止された東濃鉄道駄知線より、モハ111とクハ211が入線し、それぞれ流山のモハ1002、クハ55となって、しばらくの間活躍していました。やはりここでも、54番を避けていますね。(クハ55は昭和56年、モハ1002は昭和63年廃車)

更に前述のように、昭和54年(1979)からは西武の大型車への全面置き換えが行われ、平成6年(1994)のモハ1101の廃車を最後に、流山電鉄の旧型車は、全て姿を消してしまいました。昭和50年代以降の様子は、また別の機会にでもご紹介したいと思います。

(写真は全て昭和46年3月7日撮影)