■ 路線 ■

|

| 総武流山電鉄路線図 (現在) |

「総武流山(ながれやま)電鉄」は、千葉県西北部にある、全長わずか5.7kmの小さな私鉄です。国鉄(現・JR東日本)常磐線の馬橋(まばし)駅と、今や東京のベッドタウンとなった流山の間を結んでいる、全線単線、直流1500Vの電化路線です。

常磐線のルートから取り残された流山の町と幹線とを結び、流山の特産品である味醂(みりん)を輸送する目的もあって、地元の有力者たちによって企画されたこの鉄道は、大正5年(1916)3月14日、「流山軽便鉄道」として開業しました。各地の軽便鉄道の例に倣(なら)い、軌間は2フィート6インチ(762mm)でしたが、主に貨物輸送上の不便があるため、大正13年(1924)には、当時の国鉄と同じ3フィート6インチ(1067mm)に改軌されています。それに先立ち、大正11年(1922)には社名を「流山鉄道」と改称しました。

|

|

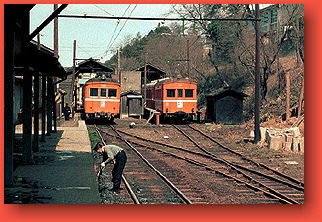

| のどかな流山駅構内 |

軽便鉄道時代、および改軌後しばらくの間は、蒸気機関車の牽引する客車列車と貨物列車が運転されていました、その後、経費節減と旅客輸送の効率を上げるため、昭和8年(1933)にガソリンカーを導入しましたが、戦争中の燃料不足の時代には再び蒸機列車を走らせなければなりませんでした。

戦後、昭和24年(1949)の年末に、国鉄から電力の供給を受けるという形で電化され、社名も「流山電気鉄道」と改めて、電車運転を始めています(現在では自社変電所を設置)。更に、昭和42年(1967)には「流山電鉄」、昭和46年(1971)1月には「総武流山電鉄」へと、たびたびの社名変更を経て現在に至っています。

|

|

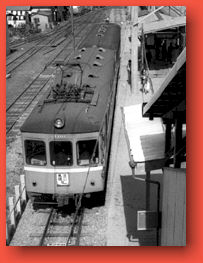

| 馬橋駅常磐線下りホームの流山電鉄乗り場 |

昭和46年(1971)3月7日、初めて流山電鉄を訪ねました。実は、既にその2ヶ月前に、現在の社名である「総武流山電鉄」へと改称されていたのですが、なにか大仰な社名に、どうもまだ馴染めず、僕の中ではあくまで素朴な「流山電鉄」でした。実際、当日購入した乗車券にも、まだそう記されていたものです。

当時、起点の馬橋駅は常磐線の下りホームと共用で、乗り換えは階段もなく、とても便利でした。しかし、このすぐ後に、常磐線の複々線化に伴って、流山電鉄のホームは分離されてしまいました。

|

|

| 馬橋駅跨線橋より |

ちなみに、この複々線化は、常磐線と地下鉄千代田線との相互直通運転と同時に実施されたのですが、それまで全て上野から発車していた常磐線の普通列車は、それによって地下鉄直通運転のみとなり、上野には快速だけが発着するように変更されてしまいました。しかも方向別複々線方式ではなく、中央線など他の国鉄線に多く見られるような線路別複々線方式を採用したため、上野から、北千住・取手間の快速の停まらない駅へ行く場合には、階段を使って乗り換えをしなければならないことになり、「迷惑乗り入れ」として常磐線の悪名を高めてしまいました。馬橋もそうした駅の1つで、今も地下鉄直通電車しか停車しません。

それにしても、東京から国電で30分ばかりの場所に、こんな可愛らしい、のどかなローカル線が存在していること自体が不思議でした。当時は車輛も雑多な小型車ばかりで、さまざまな経歴を持ったものが集まっていて、まるで地方のローカル私鉄を訪れたかのような気になりました。

|

|

| 馬橋駅常磐線上りホームより |

馬橋を発車した2両編成の列車は、幸谷(こうや)という、ホーム1面の小さな駅に着きます。当時は国鉄武蔵野線の工事現場となっていましたが、昭和48年(1973)に武蔵野線が開業し、このすぐ近くに、常磐線との接続駅として新松戸駅が開設されたため、流山電鉄でも便利な位置に駅を移設し、今では乗換駅として賑わっています。次の小金城趾(こがねじょうし)は、唯一、列車交換の可能な駅です。次が鰭ヶ崎(ひれがさき)、その次は、当時は赤城台(あかぎだい)という駅でしたが、この駅は昭和40年(1965)までは「赤城」という名で、しかも49年(1974)からは「平和台」と改称されたので、「赤城台」と呼ばれていたのはわずか9年間でした。そして馬橋から15分ほどで、終点の流山に到着します。流山駅の奥には車庫があり、運行中以外の全ての車輛が休んでいましたが、それらは次のページでお目にかけましょう。

|

| 流山駅構内の DB1 と キハ31 |

流山のホームは1面で、そのまま駅舎に直結しているという、ローカル線の終点らしい作りです。旅客ホームの片側には途中まで貨物側線が入っていて、貨物の積み下ろしホームに面しており、この時は数量の貨車と、小型ディーゼル機関車、そして驚いたことに、とっくに廃車となったはずのガソリンカーが置かれていました。これも次ページで改めてご紹介します。

なお、昭和54年(1979)から流山電鉄は大きくその姿を変えました。まず、元・西武鉄道の501系を導入し、大型車両への置き換えを図り、その後も西武801系、701系などの新性能電車を順次投入し、旧型車を一掃しました。編成ごとに塗色を変えたり、「流星」「流馬」など一般募集した愛称を付けたりして、今では、親しみやすいカラフルな電車の走る、近代的な通勤路線へと変身しています。

(写真は全て昭和46年3月7日撮影)

■ 切符 ■

|

|

||

|

|||

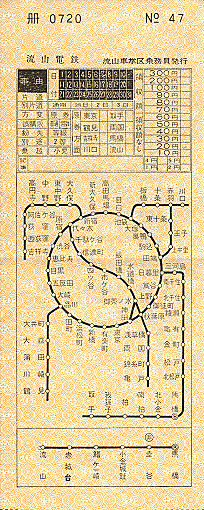

当日購入した総武流山電鉄の乗車券ですが、社名変更からまだ間もないせいか、どれも「流山電鉄」の表記のままになっています。左上は流山から最低運賃区間の小金城趾までの硬券で、初乗り20円というのが時代を感じさせます。その下は東京駅までの国鉄連絡切符。こちらも、2社にまたがっても140円という安さで、その後の物価の変動を端的に表しているでしょう。(平成12年(2000)現在では、初乗り運賃は120円で当時の6倍、流山から小金城趾までは130円、馬橋までだと190円になります。JRに乗り換えて東京までは570円かかりますから、30年弱の間に、ざっと4倍に跳ね上がったことになりますね。) 右は車内補充券です。画像の関係で字がちょっと見にくいでしょうが、国鉄の路線図の部分には、まだ総武地下線も武蔵野線も、もちろん新松戸駅も見あたりません。下の欄が流山電鉄の路線図で、流山の隣の「赤城台」の文字は活字を組み替えた跡が読みとれます。

|

|||