■

路線 ■

埼玉県には、歴史上、2つの「上武鉄道」が存在しました。初代の「上武鉄道」は、現在の秩父鉄道の前身であり、遠く明治34年(1901)に熊谷・寄居間を開業。その後、秩父方面に路線を延ばし、大正5年(1916)には「秩父鉄道」と改称され、現在に至っています。

|

|

| 発車を待つ ハフ 3 丹荘 |

それから50年ばかり後の、昭和37年(1962)、再び「上武鉄道」を名乗る会社が誕生しました。それが、ここで御紹介する小さなローカル私鉄です。上州(上野国・群馬県)と武州(武蔵国・埼玉県)にまたがる雄大な社名とは裏腹に、上州と武州の国境にあたる神流川(かんながわ)沿いに、6キロあまりの道のりをとぼとぼと走る小規模の路線で、元は日本ニッケル鉄道と呼ばれ、若泉にあるニッケル合金精製工場の製品輸送のための専用鉄道でした。

「日本ニッケル」の専用鉄道が開通したのは、昭和16年(1941)9月のことです。国鉄八高線の丹荘と、工場のある若泉の間を結ぶ、延長6.1kmの単線非電化路線で、動力は蒸気でした。しかし、自社所有の機関車は1両のみで、他社から借り入れた機関車も使用されていたようです。後にディーゼル機関車も用いられるようになりました。

|

|

| 桑畑の中を行く DD104 丹荘付近 |

当初は専用鉄道として開業した通称・ニッケル線でしたが、戦後、交通不便なこの地域のために、旅客輸送も実施しようという計画がもちあがってきました。そこで、昭和21年(1946)、専用鉄道から地方鉄道へ免許を変更し、青柳、寄島という2つの駅を新たに設け、日本ニッケル株式会社の鉄道部として、翌22年(1947)から旅客営業を開始しました。その際、西武鉄道から2両の小型客車を借り受け、後に正式に譲渡されています。

さて、昭和29年(1954)には、日本ニッケルの工場敷地内で、「尼崎肥料」という会社が操業を開始し、更にその会社が「朝日化学肥料」を経て、昭和35年(1960)には「西武化学工業」へと発展し、日本ニッケルを吸収してしまいました。それに伴って、終点の「若泉」という駅名も「西武化学前」に変更されています。鉄道部門だけ分離独立して残された日本ニッケル鉄道は、昭和37年(1962)に、「上武鉄道」と社名を変更します。

|

|

| 上武鉄道 路線図 |

その後も地方鉄道として、旅客および貨物の輸送を続けていき、昭和41年(1966)には、神川中学校前という駅を開設し、津軽鉄道から気動車も購入して輸送の充実を図りました。しかし、元々多くなかった乗客も、バス路線の発達に伴ってますます減少し、訪問当時の輸送人員は年間わずか2000人程度、1日4往復の混合列車も、乗客数ゼロということが珍しくない状態になっていました。

国鉄八高線との連絡駅である丹荘(たんしょう)を出た列車は、すぐに左に大きくカーブし、国鉄の線路と別れ、広い桑畑の中を、のんびりと走っていきます。最初の駅、神川中学校前は、前述のように、昭和41年(1966)にできた新しい駅です。この付近の中学校が統合されて、ここに新しい学校ができたので、利用の便を図って駅を開設しました。次の青柳と、その次の寄島(よりしま)は、旅客運輸を開始した際に設けられた駅です。この2駅間には、長い築堤区間がありました。終点に近づくと、線路は工場の門の中へ入っていきます。終点の西武化学前駅は、「前」というよりも、工場の敷地の真ん中にありました。

昭和46年(1971)の暮れも押し詰まった頃、別の高校へ行った中学時代の友人と、日帰りの小旅行を計画しました。ちょっとだけ遠出をしようと、池袋から東武東上線で終点の寄居まで行き、八高線のディーゼルカーに乗り換えて旅行気分に浸り、以前から不思議な私鉄として気になっていた上武鉄道を訪れることにしました。

|

|

| 混合列車の最後尾の ハフ 3 丹荘付近 |

12月27日、あいにくの小雨の中、降り立った八高線の丹荘駅は、周りに人家も少なく、とても乗り換え駅とは思えませんでした。上武鉄道のホームは、国鉄からは独立しており、駅構内には貨物ヤードが広がっていて、国鉄の貨車に混じって、上武鉄道の社有貨車も何両か見ることができました。

貨車を眺め、うろうろしているうちに、上り列車の到着時刻が近づいたので、駅から少し離れた踏切の近くで待っていると、桑畑の向こうから、背の低いディーゼル機関車DD104が現れ、長い貨物列車がゆっくりと目の前を通り過ぎていきました。そしてその最後尾には、西武カラーに塗られた、1両の可愛らしい2軸客車が、ちょこんと連結されていました。いかにものんびりとして、時代に外れた、まるで白昼夢のような光景です。このときから、このシンプルなデザインの2軸客車は、すっかり僕の心を捉えてしまいました。

丹荘駅で貨車の入換をし、機関車を先頭に付け替え、再び貨物列車のいちばん後ろに連結されたハフ3に乗り込みます。乗客は僕と友人の他に、あと1人、それに車掌さんの4人を乗せて出発しました。2軸車がレールの継ぎ目を通過する独特のリズムを響かせながら、のんびりと列車は走っていきます。東京から日帰りで訪れた所とは思えないほど、ゆっくりゆっくり時間は流れていきます。途中駅間で、小学生らしい2〜3人の乗降があり、20分あまり走って終点の西武化学前に着きました。話に聞いたとおり、そこはまさに工場の真ん中でした。降ろされた場所も、ホームではなかったように思います。当然のごとく、駅舎も切符売り場もありませんでした。

当然の運命というべきか、この訪問の1年後、昭和47年(1972)12月31日限りで、上武鉄道の旅客輸送は廃止されてしまい、再び貨物輸送専用の鉄道となりました。そしてその後、国鉄の貨物輸送の大幅な縮小に伴う、八高線丹荘駅における貨物取扱の廃止の影響を受けて、上武鉄道は貨物輸送も取りやめ、結局、昭和61年(1986)12月いっぱいで、鉄道全線の廃止を迎えることになりました。

(写真は全て昭和46年12月27日撮影)

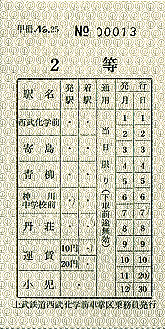

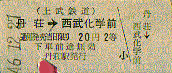

■ 切符 ■

|

|

|

|

| 上の切符は丹荘駅の出札窓口で購入した硬券です。いかにも立派な鉄道らしく、西武化学前という駅名も、現実とは裏腹に、どことなく重みを感じさせてくれます。全線乗車しても、わずか20円でした。左は車内補充券ですが、運賃は大人の20円、小人の10円という、2通りしかなかったようですね。 |