■

車輛 ■

|

|

| ハフ2と共に 外川 |

「銚子鉄道」が開業した大正12年(1923)当時は、2両のガソリン機関車と、2両の客車、そして2両の貨車の、計6両で営業されていました。この時の2両の客車は、後に改造され、ハフ1、2となって、訪問当時はまだ活躍していました。

大正14年(1925)に電化された際に、伊那電気鉄道から3両の電車を購入します。これらの4輪電動客車は、後に順次、大型ボギー車と置き換えられ、昭和34年(1959)までに全て廃車解体されました。

その後、いくつか車輛の出入りがあり、この昭和47年(1972)当時は、前述のように、デハ101、201、301の3両の電動車、ハフ1、2の2両の客車、そして電気機関車デキ3、以上の6両で運行されていました。

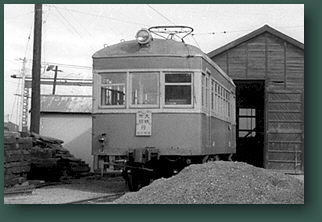

[デハ101] (デハ100形)

|

|

| デハ101 仲ノ町 |

銚子電気鉄道初のボギー車が、このデハ101です。元はホデハ101といい、昭和14年(1939)に、日本鉄道自動車によって製作されましたが、ボギー車とはいうものの、10mあまりの車体にすぎません。

ホデハ101は、新製扱いとなっていますが、本来は、下野(しもつけ)電気鉄道の、大正15年(1926)生まれのデハ103という車輛を改造しようとしたものです。しかし、車体は新製され、結局、使用されたのは、軌間762mm用を1067mm用に改軌した、雨宮製作所製の台車だけという結果になりました。そして、昭和25年(1950)、ホデハ101という称号は、デハ101に改められました。

|

| デハ101の雨宮製台車 |

昭和28年(1953)、半木製の車体が老朽化してきたため、日本鉄道自動車において鋼体化されます。しかし、台枠等もそのまま使用され、大型化改造は成されませんでした。電動機の出力が小さかったからという理由もありますが、輸送需要の小さい銚子電鉄では、当時すでに予備的な存在になっていたため、その必要がなかったからだともいわれています。また、集電装置は、昭和41年(1966)に、ポールからビューゲルに改められています。

この訪問の約半年後に、上田交通からデハ501がやってくると、ますます働く機会が少なくなり、それでもかなり長いこと生きながらえていたのですが、1000形(元・営団地下鉄銀座線の車輛)の入線などにより、平成11年(1999)に、ついに廃車となってしまいました。

[デハ201] (デハ200形)

|

|

| 銚子駅を背景に デハ201 |

デハ201の前身は、大正14年(1925)雨宮製の、京成電鉄の荷物電車、モニ7ということになっています。京成電鉄から他社へ譲渡された、数少ない車輛の例としても貴重な存在でしたが、やや複雑な経歴を持っていました。

大正14年(1925)、京成電気軌道(後の京成電鉄)に、モハ39形という車輛が登場しました。雨宮製作所で作られた、モハ39〜44の6両です。正面が平面5枚窓の、木造電車でした。そのうちのモハ43は、昭和13年(1938)に鋼体化改造されてモハ300形となりますが、その際、不要となった車体は、無蓋電動貨車モニ7に載せられ、新しく有蓋荷物電車モニ7となって、京成名物の行商電車として使用されました。

|

|

| デハ201 外川 |

ところが昭和22年(1947)、高砂車庫で起こった火災によって、モニ7の車体は半焼してしまい、そのまま廃車となってしまいます。この時、モハ46(モハ45形)という車輛も火災にあって廃車となりますが、モニ7の台枠に、そのモハ46の台車を1067mmに改軌して履かせ、更に木造3扉の車体をほとんど新製し、銚子電鉄デハ201の誕生となりました。

昭和24年(1949)、銚子電鉄にやってきてからは、14m級ながら、当時は一番の大型車として活躍します。後に車体に鋼板を張って簡易鋼体化され、ポールはビューゲルに交換されました。訪問した当時は、デハ301と共に主力車輛として大活躍していたのですが、その後、他社からの転入車も増え、昭和54年(1979)には廃車となってしまいました。

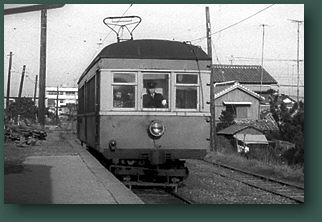

[デハ301] (デハ300形)

|

| デハ301 銚子 |

訪問当時、最大の車輛で、また長く銚子電鉄の主力車輛として活躍していたのが、このデハ301です。元・鶴見臨港鉄道の車輛で、それが戦時買収によって国鉄鶴見線となり、戦後、1500Vに昇圧される際に、銚子電鉄に売却されて、デハ301となりました。

生まれは昭和5年(1930)。それまで貨物営業のみだった鶴見臨港鉄道が、弁天橋・鶴見間を延長開業し、旅客営業を開始するに際して、モハ101〜110という、10両の電動車を新製しました。そのうちの1両のモハ105、昭和15年(1940)に改番されてモハ115となったのが、この車輛です。製造は新潟鉄工所でした。

昭和18年(1943)、国鉄に買収されて、その後も番号はそのまま、鶴見線で働き続けますが、昭和23年(1948)、鶴見線が昇圧されることになると、国鉄での働き場所を失い、昭和26年(1951)に、日本鉄道自動車で改造を受け、銚子電鉄にやってきました。集電装置は、製造当初から国鉄時代まではパンタグラフでしたが、銚子入りする際にポールに取り替えられ、更に昭和41年(1966)には、他の車輛と同じように、ビューゲルに交換されています。

|

|

| デハ301の下り側 仲ノ町 |

同じ仲間は、北恵那鉄道、上毛電気鉄道、静岡鉄道、上田丸子電鉄、山形交通などに譲渡され、国鉄に残っていた車輛も含め、銚子電鉄のデハ301以外は、現在までに全て廃車となっています。したがって、このデハ301は、鶴見臨港鉄道の電車、最後の生き残りであるといえるでしょう。

訪問当時は、銚子電鉄を代表する主力車輛(といっても電車は3両しかいませんでしたが)として大活躍をしていました。昭和54年(1979)に、デハ201が廃車となってからは、唯一の3扉車として、ますます重宝されていたようです。しかし現在では、車齢は70歳を数え、後輩の700形、800形、そして1000形車輛が導入されたことなどもあり、今後の動向が気になるところです。平成2年(1990)に、集電装置はパンタグラフに戻されました。

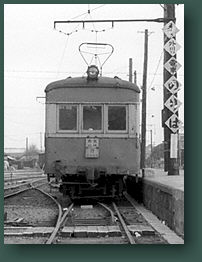

[ハフ1〜2]

|

|

| ハフ1 仲ノ町 |

ハフ1と2の歴史は古く、銚子鉄道の開業した大正12年(1923)に、雨宮製作所で新造された、木造2軸の荷物合造緩急客車ハニ1と2が、その前身です。当初はダブルルーフの古典的客車で、車体の一部を荷物室にあてていました。

昭和14年(1939)、老朽化していたハニ1と2の台枠を使用して、日本鉄道自動車で半木製の車体に改造され、それぞれハフ1、ハフ2となりました。荷物室は撤去され、屋根もシングルルーフに改められています。通常はデハに牽引されて、トレーラーとして使用されていましたが、時には左の写真のように、デキ3に牽引されて運転されることもあったようです。もっとも、この時は入れ換えだけのようでしたが。

|

|

| ハフ2 外川 |

訪問した日は、仲ノ町の車庫にハフ1が、終点外川駅にハフ2が、ぽつんと置かれていました。同じ形式ということもあって、両者のスタイルの違いはなかったようです。

実はこのちょうど1週間前に、埼玉県の上武鉄道を訪ねていて、そこで、ハフ3という2軸客車に乗車し、東京の近くにも、まだこんな私鉄があったのかと感激したばかりだったのですが、ここ銚子電鉄には、そんな2軸客車が2両も在籍しており、こちらもまだ現役で活躍しているようなので、ますます感心し、こういう小さな車輛たちに、言いしれぬ愛着を抱くようになっていったものでした。

|

|

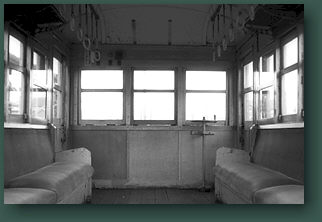

| ハフ2の車内 |

左の写真は、ハフ2の車内の様子です。深い丸屋根に、吊皮、網棚、ロングシートと、なんの変哲もなく、素っ気ない構成ですが、このシンプルさに、また魅力を感じてしまいました。車端部にある、手動ブレーキのハンドルが印象的です。

このハフ1とハフ2は、かなり後まで在籍していたのですが、近江鉄道からデハ700形が入線したことによって、車輛数にも余裕ができ、昭和53年(1978)、ついに廃車となってしまいました。晩年は、走行すると車体の各部がきしみ、また、貨車のような2軸の台車のせいもあって、乗り心地は良いとは言えなかったようです。

[デキ3]

|

| デキ3 仲ノ町 |

昔も今も、どの電車よりも有名な、銚子電鉄のマスコット。それがこの、小さな凸形電気機関車、デキ3でしょう。この日も、仲ノ町の車庫線に、ハフ1を連結して何気なく済ましていたかと思うと、思い出したようにゴトゴトと動き始めました。

大正11年(1922)、ドイツのアルゲマイネ社(AEG)製の2軸機関車で、山口県宇部の沖ノ山炭鉱専用鉄道が所有していたものです。銚子電鉄には、昭和16年(1941)にやって来ました。電動機の出力が小さいため、銚子・仲ノ町間の貨物列車の牽引や、ヤマサ醤油専用側線の入れ換えなどに使用されている程度でしたが、小さい体ながら、その存在感には強烈なものがありました。

昭和42年(1967)には、集電装置が、ポールからビューゲルに変更されます。そして昭和59年(1984)には、銚子電鉄における貨物列車の運転が廃止され、このデキ3も職を失ってしまいました。しかし、廃車となることもなく、銚子電鉄の看板娘として、今も元気にその姿を見せてくれています。

|

|

| デキ3の横を走り抜けるデハ301 仲ノ町 |

以上、昭和47年(1972)1月当時の、銚子電鉄の全車輛をご覧いただきましたが、この年の7月、上田交通より小型の車輛が1両転入し、デハ501となりました。その後も、昭和53年(1978)には近江鉄道よりデハ701と702、昭和61年(1986)には伊予鉄道からデハ801というように、次々と車輛の増備を図ってきました。また、昭和60年(1985)には、国鉄の貨車を改造した納涼遊覧用客車(オープンカー)、ユ101が登場し、NHKのドラマにちなんだ「澪つくし号」として、観光用に運転されています。

そして、平成6年(1994)、東京の営団地下鉄(帝都高速度交通営団)銀座線の2000形車輛を譲り受け、銚子電鉄初の全鋼製カルダン駆動車、デハ1000形となりました。これによって銚子電鉄の車輛も大型化され、観光客を意識したレトロ調の塗装と相俟(ま)って、この訪問当時のような、のどかなローカル線というイメージは、やや薄れてしまっているようです。もちろん、関東の東のはずれのミニ路線であるということに変わりはなく、銚子電鉄は、今もまだまだ、充分魅力のある地方私鉄として健闘しています。

(写真は全て昭和47年1月4日撮影)