■ 路線 ■

|

|

| 銚子駅・銚子電鉄乗り場の デハ301 |

本州が太平洋に突き出た形になっている犬吠埼、その半島部をぐるりと回るように走っている、可愛らしい私鉄が、この銚子電気鉄道です。国鉄(現・JR東日本)総武本線の終点、銚子駅のホームの端から出発し、犬吠埼の近くを通って、終点の外川(とかわ)までの、全長6.4kmのミニ路線です。(なお、ここでは略称の「銚子電鉄」という呼称も使用していきます。)

今でこそ、駅での鯛焼き販売や、NHKドラマにあやかった「澪(みお)つくし号」などの話題で、マスコミにもたびたび取り上げられ、テレビの旅行番組でも、レトロ電車の走る路線としてよく紹介されたりする銚子電鉄ですが、輸送量の減少や赤字経営によって、ひところは路線廃止の話も持ち上がっていたものでした。

|

|

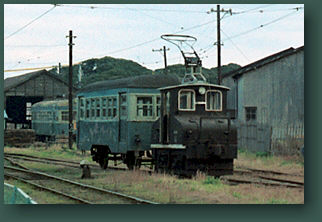

| 人気者デキ3に引かれる ハフ1 仲ノ町 |

銚子電鉄の前身である「銚子鉄道」が開業したのは大正12年(1923)のことですが、それ以前に、この地には、「銚子遊覧鉄道」という名の鉄道が存在しました。区間は銚子・犬吠間で、大正2年(1913)の年末に開業、そして大正6年(1917)には廃止という、驚くほど短命の鉄道でしたが、その廃線跡を利用して、6年後の大正12年(1923)7月5日、新たに「銚子鉄道」が開業しました。

開業当初は、ガソリン機関車が客車や貨車を引いて運行されていましたが、開業後2年にして、大正14年(1925)には早くも電化され、同時に、3両の電車を導入しています。その後、車輛はたびたび入れ替わって、現在に至ります。

昭和23年(1948)、社名が現行の「銚子電気鉄道」に改称されます。戦後のこの時期は乗客数も激増しました。昭和30年(1955)からは、当時の国鉄から直通列車が乗り入れ、行楽シーズンや海水浴輸送、正月に初日の出を拝む客の輸送などを中心に活躍し、キハ17系の5連ディーゼルカーが入線したこともありましたが、国鉄車輛の大型化により、昭和35年(1960)には終了しました。

|

|

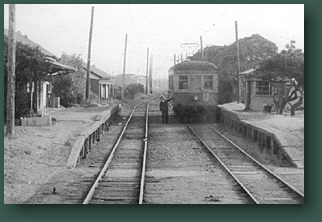

| 笠上黒生での交換 (デハ301の最前部から) |

昭和30年代には、自動車交通が急速に発達し、銚子電鉄も並行するバス路線に乗客を奪われ、経営が苦しくなっていきます。そのために、一時期、会社は廃止の方針を打ち出しますが、地元の反対で実現には至りませんでした。しかし、赤字経営のため、車輛をはじめ施設の改善などは成されず、この時期の変化としては、昭和41年(1966)に、ポール集電をビューゲルに変更したということが見られるぐらいでした。

国鉄と共同使用の銚子駅を発車した列車は、右にヤマサ醤油の専用線を眺め、左には新生貨物駅への国鉄貨物線を分岐し、すぐに車庫のある仲ノ町(なかのちょう)に着きます。ここではいつも、銚子電鉄の人気者である、愛らしい電気機関車デキ3が見られます。交換可能駅ではありますが、ホームは1面しかありません。また、ここにはヤマサ醤油の工場があり、貨物駅への引き込み線が銚子電鉄に接続しています。

| 銚子電気鉄道路線図 |

飯沼観音が駅名の由来となった観音(かんのん)は、銚子市の中心地に近く、ヒット曲の「およげ!たいやきくん」にちなんで、昭和51年(1976)、電鉄直営店による鯛焼きの販売が始まり、予想以上の人気を博したことは、全国的にも有名です。市街地に沿って、次の本銚子(もとちょうし)までは、短い間隔で駅が続きます。本銚子は、途中駅としては最も乗降客の多い駅です。笠上黒生(かさがみくろはえ)は、上の写真に見られるように、交換可能駅であり、貨物側線や変電所も設けられています。

西海鹿島(にしあしかじま)は、昭和45年(1970)に開設された一番新しい駅で、訪問当時も、駅の周りには何もありませんでした。次の海鹿島(あしかじま)は、古くから別荘地として有名だった土地で、ここからは太平洋に沿って走るのですが、海岸よりは、やや内陸部を通っています。君ヶ浜は、海水浴シーズン以外は乗降客の少ない駅です。犬吠(いぬぼう)は観光客の利用の多い駅で、犬吠埼灯台や、ホテル、水族館、展望台などへの下車駅となっています。終点の外川(とかわ)は、ちょっと寂しい、街の裏といった感じの場所にありました。

|

|

| 国鉄ホームの端で発車を待つ デハ301 銚子 |

昭和47年(1972)が明けて、まだ正月気分の漂う1月4日、関東地方の東のはずれ、漁業と醤油の町・銚子を、初めて訪問してみました。当時の銚子電鉄は、3両の電車と2両の客車、そして1両の電気機関車という、本当にささやかな規模で営業されていました。

銚子駅の銚子電鉄乗り場は、国鉄ホームの2、3番線とつながっており、ホーム前方の片側を切り欠いて、そこの行き止まり線に電車が発着していました。日中は通常、デハ201と301の2列車が、それぞれ単行で運転されていました。小型のデハ101は、あまり働かされていなかったようです。しばらくすると、デハ301が数人の乗客を乗せ、外川へ向かって発車していきました。

|

|

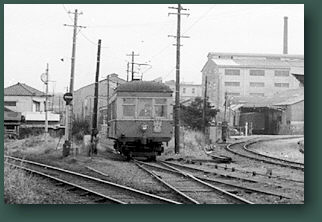

| 国鉄貨物線との分岐点の デハ201 |

まずは歩いて、車庫のある仲ノ町に向かいます。国鉄の新生貨物駅への貨物線や、ヤマサ醤油の引き込み線と分かれるあたりが、右の写真の地点です。ちょうど上りのデハ201がやって来ました。愛嬌のあるおへそライトに、ビューゲルという姿が、どこか路面電車の雰囲気を漂わせています。

仲ノ町の車庫には、お目当てのデキ3が停まっていました。2軸客車ハフ1を連結しています。眺めていると、どこからともなく運転士さんがやってきて乗り込み、デキ3を動かし始めました。当然、必要な入れ換え作業をしているのでしょうが、なにか、自分のために動かしてくれたようで、嬉しくなってしまいました。ここには、デハ101もいて、下野(しもつけ)電気鉄道以来の、雨宮(あめのみや)製の台車も見ることができました。

|

|

| 終点・外川で憩う ハフ2 |

仲ノ町駅で切符を購入すると、3等という表示のされている、銚子までの子供用の赤切符があったので、1枚購入しました。国鉄が2等級制になってから、もう何年も経っているのに、よほど需要が少なかったのでしょうか。

下りのデハ301に乗車して外川へ向かいます。笠上黒生では、上りのデハ201とすれ違いました。開設されてまだ間もない西海鹿島駅が、この鉄道にはそぐわない感じで、妙に印象に残っています。

終点の外川に着くと、ここにも2軸客車のハフ2が休んでいました。その姿がとてもいとおしく感じられると同時に、朝夕のラッシュ時にはまだ現役で活躍しているようで、頼もしくも思ったものです。柔らかな冬の日差しを浴びた、昼下がりの小さな終着駅は、乗客の姿もなく、時間が止まったようにのんびりしていて、ホームも線路も、子供たちの恰好の遊び場になっていました。

(写真は全て昭和47年1月4日撮影)

■

切符 ■

|

|

|

|

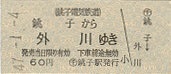

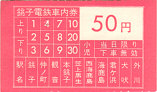

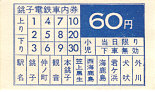

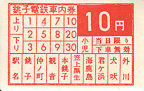

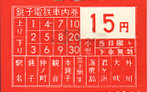

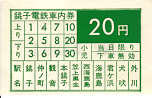

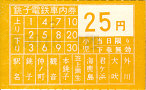

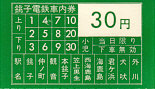

| 駅売りの硬券です。左は銚子駅発行のもので、外川までの全線が、当時は60円でした(平成12年現在では310円)。右は外川駅発行の初乗り20円切符ですが、小児用なので10円だったのでしょう(平成12年現在、初乗りは大人150円、外川・君ヶ浜間は大人180円)。普通、小児用は右側の斜線に沿って切断して売られていたものですが、その手間を省くためか、これには「小」の字のスタンプが捺されています。 | ||

|

|

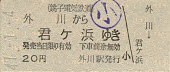

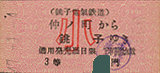

こちらは仲ノ町駅発行の銚子までの小児用切符ですが、「3等」表記の切符が売られていました。運賃変更のスタンプが捺されています。 | |

|

|

|

|

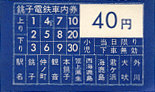

銚子電鉄の車内で発売されていた乗車券です。金額によって色の違う、カラフルな楽しい切符ですね。 |  |

|

|

|

|