■ 車輛 ■

|

|

| DD451 と キハ102 |

福島臨海鉄道は、貨物輸送が主体であったため、昭和47年(1972)当時、旅客用としては、3両のディーゼルカーが在籍しているだけでした。旅客輸送は、この訪問のちょうど半年後に廃止されます。

以前在籍していた客車は、このころ既に廃車となっていた模様ですが、資料不足のため、確かなことはわかりません。

貨物輸送用のディーゼル機関車は、どれも国鉄のDD13のような、センターキャブの平凡なスタイルです。また、日本水素など、沿線の工場が所有しているものも何両か存在し、それらは福島臨海鉄道が運転管理を行っていました。

[キハ100形] (キハ101〜103)

|

|

| 車庫の中のキハ101 |

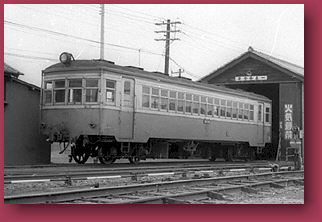

キハ100形のうち、キハ101と103は一見同じスタイルですが、生まれは異なっています。キハ101の方は、元・国鉄のキハ41000形を譲り受けたものです。この形式の気動車は、全国各地の中小私鉄に大量に払い下げられていて、至る所で同形車を見ることができました。

キハ101の前身は、昭和9年(1934)汽車会社製の、国鉄キハ41039です。昭和23年(1948)、木更津機関支区より借り受けて使用を開始し、昭和25年(1950)に正式に譲り受けました。その後、1年間は客車として使用、翌・昭和26年(1951)に、新潟鉄工所でエンジンを換装してディーゼルカーとして復旧されます。その際、雨樋の取り付けと、座席のロングシート化改造も実施されました。

上の写真のキハ101は、車庫の中にいて暗い上に、フィルムが光を被っていて、はっきりと写っていないのが残念です。福島臨海鉄道の旅客営業の廃止と共に、この車輛も廃車となりました。

|

| 独特の顔付きのキハ102 |

左の写真のキハ102は、正面3枚窓のうちの、中央の窓を更に2分割して縦桟を入れているという、独特の顔を持っていました。また、荷物室合造車を改造したため、側面も前後対称ではなく、車体の裾の形態が変則的であったり、両端部の客室窓の数も異なるなど、3両のうちでは、一番無骨な感じのする車輛でした。

このキハ102、生まれは昭和7年(1932)、中国鉄道のキハニ120として、加藤車輛で製作されたものです。昭和19年(1944)、中国鉄道は戦時買収によって国鉄の津山線・吉備線となり、キハニ120も国鉄の車輛となります。その後、はるばる千葉県にやってきて大原支区に所属した後、国鉄においては、昭和26年(1951)に廃車となりました。

|

|

| キハ102 |

そして、小名浜臨港鉄道に譲渡され、キハニ102となる際に、新潟鉄工所にて改造を受け、荷台を撤去して車体が延長されます。更に昭和32年(1957)には、車内の荷物室も撤去され、キハ102となって、側面のドアのうちの1枚が埋められました。車体側板の裾の形に、その名残が見られます。

こうして、前後がアンバランスな車体となりましたが、前面窓も、3枚窓の中央が更に半分に区切られ、変則的な4枚窓となりました。更にまたその後、運転席側の窓1枚だけは、中桟が取り除かれて、1段窓となり、その結果、ご覧のような不思議な顔付きとなったわけです。この車輛も、旅客営業廃止と共に廃車となりました。

|

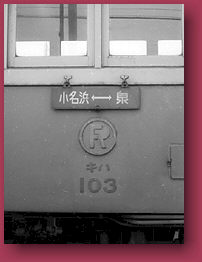

| キハ103 |

左の写真のキハ103は、一見、キハ101と同じスタイルで、国鉄のキハ41000形を譲り受けたものと思われがちですが、実際は昭和28年(1953)、日本車輌で新製されたものです。もっとも、小名浜臨港鉄道の書類上は、新宮鉄道から譲受した昭和6年(1931)日本車輌製の、キサハ40050を改造したことになっていましたが、それは全く名義上のことで、実際には直接の関係はなかったようです。

蛇足ながら、新宮鉄道とは、後に紀勢本線の一部となった区間である、和歌山県の新宮・勝浦間を営業していた私鉄で、昭和9年(1934)に国鉄に買収されています。

|

|

| サボと車紋 キハ103 |

その新宮鉄道のキハ204は、更にさかのぼれば、富山鉄道

→ 富南(ふなん)鉄道(後の富山地方鉄道の一部)の、ジハ2でした。新宮鉄道を経て国鉄の車輛となり、キハ40303として宮城県の仙石線で働いた後、小名浜臨港鉄道に払い下げられました。小名浜ではキサハ40050となり、その後、実際には、キサハ8の種車となった模様です。

このように、書類と実態が食い違っていたりして、1両が2両になってしまった感のあるキサハ40050でしたが、このキハ103の実態は、前述のように、純然たる新造車だったということです。外観も大きさも、国鉄キハ41000形と同じですが、車内はロングシートでした。

キハ103は、他の2両よりも強力なエンジンを装備し、当鉄道の最新鋭車として第一線で活躍していましたが、この訪問の半年後、昭和47年(1972)9月に実施された旅客輸送の廃止に伴い、他の2両と共に廃車となってしまいました。

[DD35形] (DD351)

|

|

| 旧塗装の DD351 |

左の写真も大変見にくいのですが、機関庫に入っていたディーゼル機関車、DD351です。昭和37年(1962)、富士重工宇都宮工場製の35トン機で、駆動方式はロッド式ですが、写真からはよくわかりませんね。

福島臨海鉄道所有の機関車としては最も小型で、この当時は小名浜駅構内の入れ換えに使用されていることが多かったようです。また、他の機関車や気動車がクリーム色とベージュの塗り分けであったのに対して、この車輛だけはクリーム色とマルーンの旧塗装でした。こちらも鮮明ではありませんが、前のページの機関庫のカラー写真で、ある程度はおわかり頂けると思います。

DD351は、この後、福島臨海鉄道の車籍のまま、茨城県の常磐線・内原駅に移動し、日本セメントの工場の入れ換え機として使用されているそうです。また、昭和52年(1977)には、新日本製鉄からDD352と353が転入しましたが、同じDD35形ではあっても、このDD351とは、形態も駆動方式も全く異なっています。

[DD45形] (DD451)

|

|

| DD451 |

右のカラー写真のDD451は、昭和38年(1963)富士重工製の、45トンディーゼル機関車です。前照灯は中央に2個並び、駆動方式はロッド式です。DD351よりも強力で、この当時は本線の貨物列車を牽引して活躍していました。

その後、昭和48年(1973)に、近江鉄道に譲渡されます。近江鉄道では入換用として働いていたものの、昭和63年(1988)に貨物輸送が廃止され、それに伴って、以後は休車となり、彦根駅構内に留置されているようです。平成12年(2000)現在、まだ車籍は残されていますが、再び使用される可能性はほとんど無いものと思われます。

ちなみに、神奈川臨海鉄道のDD45形(DD451〜452)も、この機関車と同形機でしたが、そちらは、昭和60年(1985)までに廃車となっています。

[DD55形] (DD551)

|

|

| DD551 |

左の写真は、当時最新鋭、最大級のディーゼル機関車、DD551です。昭和41年(1966)富士重工製の55トン機で、2個のヘッドライトは、正面両側に分離して取り付けられました。

訪問当時、DD55形の機関車は、このDD551以外にも、昭和45年(1970)新潟鉄工所製のDD552がいたはずです。更にその後、昭和48年(1973)にDD553が、やはり新潟鉄工所で製作され、運転を開始しています。同じ形式でも、富士重工製のこのDD551と、新潟鉄工所製のその2両とは、細部が異なっています。

また、当時は、DD50形(DD501)という機関車も在籍していたはずですが、撮影することはできませんでした。公式には、昭和35年(1960)新潟鉄工所製ということですが、実際は、国鉄向け試作機として昭和33年(1958)に作られたもので、小名浜臨港鉄道が借り受ける形で使用されていました。丸みを帯びたスタイルの50トン機で、駆動方式はロッド式でしたが、平成6年(1994)に廃車となりました。

そのほか、日本水素など沿線の大工場の所有するディーゼル機の運転管理も、福島臨海鉄道によって行なわれていましたが、現在では、東邦キャリアのDB25が残っているだけとなったようです。

|

|

| ワフ3 と ワ43 |

最後に、右の写真をご覧下さい。2両の貨車のうち、手前は有蓋緩急車ワフ3で、元・国鉄の車輛、奥は有蓋車ワ43で、元は富岩(ふがん)鉄道(後の国鉄富山港線)の車輛です。このように、福島臨海鉄道には何両かの貨車も在籍していましたが、長大な貨物列車でも、貨車は国鉄からの直通が多く、貨物輸送主体の鉄道としては、貨車の保有両数は、それほど多くもなかったようです。更に現在では、貨物輸送はコンテナに移行してしまいました。

以上、旅客輸送が廃止された年である、昭和47年(1972)当時の、福島臨海鉄道の車輛をご紹介してきました。この半年後、旅客営業の廃止と共に、気動車は全廃となってしまいますが、貨物専用の鉄道として改めてスタートを切った福島臨海鉄道は、今も元気で、貨物輸送に従事しています。

(写真は全て昭和47年3月30日、小名浜にて撮影)